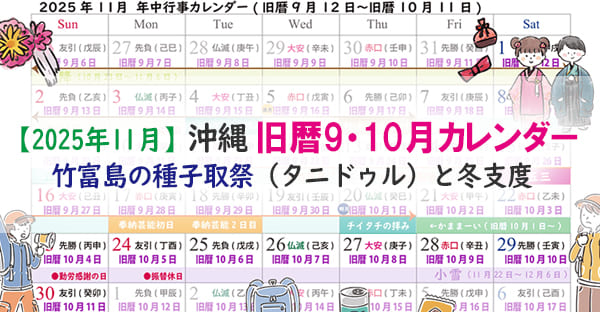

2025年の沖縄旧暦10月|立冬の節と竹富島「種子取祭(タニドゥル)」

2025年11月は旧暦10月12日~11月12日にあたります。

この時期は全国的にも立冬の気配が訪れる頃ですね。

沖縄では、旧暦に合わせて季節の節目を感じ取り、自然や祖霊に感謝を捧げてきました。

竹富島では豊作を願う「種子取祭(タニドゥル)」が行われ、各家庭では火の神ヒヌカンに感謝を伝える「カママーイ(竈巡り)」の拝みが受け継がれています。

冬支度と祈りが重なるこの時期に行われる、沖縄ならではの旧暦行事をのぞいてみましょう。

目次

2025年11月(旧暦10月)の沖縄旧暦カレンダー

◇沖縄では旧暦10月を「アキハッティージューグァッチ(飽き飽きする十月)」と呼び、比較的行事の少ない月とされています。

一年の大きな拝み事が落ち着き、穏やかな時間が流れる頃ですが、立冬を迎えるこの季節には、冬支度や豊作を祈る行事が各地で静かに受け継がれています。

・霜降(そうこう)

・立冬(りっとう)

・小雪(しょうせつ)

秋から冬へと移り変わる時期にあたります。沖縄でも北風が吹き始め、海も少しずつ冷たさを増していきます。

この頃の家庭では、火の神ヒヌカンへ感謝を伝える「カママーイ(竈巡り)」や、月のはじめと十五日に行うヒヌカン(火の神)への「チィタチの拝み」「ジュウグニチの拝み」が行われ、日々の無事や健康を祈る風習が残っています。

旧暦10月の主な行事と節気

旧暦10月は、全国的にも秋の終わりと冬の訪れを感じる時期です。

沖縄では、離島で行われる「種子取祭(タニドゥル)」をはじめ、火の用心を願う「カママーイ」、ヒヌカンや仏壇に手を合わせる「チィタチの拝み」「ジュウグニチの拝み」など、家庭の中で続く祈りの行事が見られます。

・11月4日(旧暦9月15日)…ジュウグニチの拝み

・11月17日~18日(旧暦9月28日~29日)…竹富島の種子取祭の奉納芸能

・11月20日(旧暦10月1日)…カママーイ

・11月20日(旧暦10月1日)…チィタチの拝み

●二十四節気

・11月7日~21日…立冬の節

・11月22日~12月6日…小雪の節

秋から冬へと移りゆくこの時期、旧暦の行事は自然の循環を感じながら、感謝と祈りを捧げる時間でもあります。

次章では、この月を代表する行事「竹富島の種子取祭(タニドゥル)」について詳しく見ていきましょう。

竹富島の種子取祭(タニドゥル)とは?

◇竹富島の種子取祭(タニドゥル)は、旧暦10月に行われる「種子おろし(たねおろし)」の行事で、五穀豊穣と家内安全を祈る島の大祭です。

琉球王国時代から続く伝統を今に伝え、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。

この祭は、農耕の恵みに感謝し、翌年の豊作を願う祈りの儀式。竹富島の人々にとっては一年の締めくくりとも言える大切な行事であり、島全体が厳かな祈りの空気に包まれます。

由来と意味|立冬の節に行う豊穣祈願

立冬の節を迎える旧暦10月は、田畑を整え、次の季節に向けて種をおろす時期にあたります。

かつては稲や粟の種を大地にまくことで、一年の始まりを告げる神聖な節目とされてきました。

農耕の衰退が進んだ現代でも、豊穣を「収入の実り」や「家族の安寧」と捉え、島外出身者を含め多くの人々がこの祈りに心を寄せています。

奉納芸能とユークイ(世乞い)

◇竹富島のタニドゥルは、準備を含めて十日間にわたって行われます。

前半の数日間は祭りの稽古や準備期間、そして第七・八日目が最も盛り上がる奉納芸能の日です。

島の人々はもちろん、全国や海外からも多くの観光客が訪れ、竹富島全体が祭り一色に染まります。

祭りの期間中、夜になると神女(カミンチュ)たちが各家を巡り、家族の健康や豊作、平穏を祈願します。

竹富島出身者の中には、この期間に合わせて帰郷し、島の神々に手を合わせる人も少なくありません。

地域で異なる呼び名と行い方

種子取祭は沖縄各地に伝わる古い行事で、地域によって呼び名や行い方が少しずつ異なります。

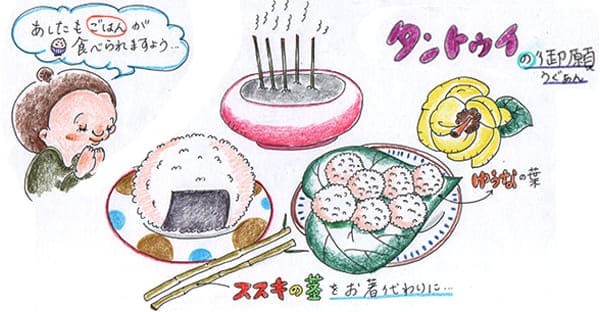

・沖縄本島…タントゥイ

・宮古島…ウヤガン(祖神祭)

・八重山地方…タナドゥイ・タニドゥル

…と呼ばれています。

どの地域でも「種をまく=命の循環を願う」意味合いは共通していますが、祈りの対象や儀式の形は地域の歴史や信仰によって変化してきました。

農耕文化が衰退した現在では、家庭内でテームイ(大きなおにぎり)を供えて拝むなど、形を変えて受け継ぐ家も見られます。

それぞれの地域で守られてきた祈りの形には、自然と共に生きてきた沖縄の人々の精神が息づいています。

家庭で行う「種子取祭」の拝み方

種子取祭は本来、集落全体で行う農耕祈願の祭りでしたが、現代では農作に代えて、仕事や健康、家庭の豊かさを願う拝みとして受け継ぐ家もあります。

家庭での種子取祭の拝みは、旧暦10月の吉日に行われることが多く、特別な道具は必要ありません。

心を込めてお供えを整え、日々の無事と感謝を神前に伝える――それが現代の「種子おろし」の形です。

お供え物と拝みの手順

◇家庭での拝みでは、まず「テームイ」と呼ばれる大きなおにぎりを一つ作ります。

このテームイは、集落によっては「イバティー」とも呼ばれ、豊かさの象徴とされてきました。

その隣に、ゆうなの葉に小さなおにぎりを三個、五個、七個などの奇数で並べて供えます。

丸く握ったおにぎりには「実りが円満に続くように」という願いが込められています。

お供えを下げた後は「ウサンデー」と呼ばれるお下がりをいただく習慣があり、これも行事の大切な一部です。

神様と同じものを食することで、願いが体に宿ると考えられてきました。

ヒヌカンへの祈りと家庭の心構え

◇ヒヌカン(火の神)は、沖縄の家庭において最も身近な神様のひとりです。

日々の料理や火の使用を見守り、家族の安全や健康を司る存在として信仰されています。

種子取祭の時期には、ヒヌカンの前を清め、日頃の感謝を伝えるとともに、火の災いや病気のない一年を祈ります。

ヒヌカンに祈る際は、線香を立て、静かに手を合わせるだけでも十分です。

形式よりも、「いつも守ってくださりありがとうございます」という感謝の気持ちが何より大切にされます。

この時期に家族が一緒に拝みを行うことで、目に見えない絆が確かめられ、家庭の温かさを感じる時間にもなるでしょう。

忙しい現代の暮らしの中でも、こうした祈りのひとときが、心を整える節目となっているのです。

・ヒヌカンを新しく仕立てる☆迎え入れの拝み方とは

・【沖縄の御願】ヒヌカン(仏壇)への毎月の拝み方

旧暦10月1日の「カママーイ(竈巡り)」

◇旧暦10月1日に行われる「カママーイ(竈巡り)」は、火災予防と家内安全を願う行事です。

沖縄では昔から、火を扱う台所を清めることが家庭の守りにつながるとされ、火の神ヒヌカンへの感謝を込めて拝みを行ってきました。

火を扱う場所を清潔に保ち、災いを遠ざけるという意味を込めて、住民同士で声を掛け合う風習も残っています。

家庭ではこの日を目安に、台所の掃除やコンロの点検を行い、火の神に「一年間、無事に過ごせました」と感謝を伝えます。

かつてのカママーイと現在の形

◇かつてのカママーイは、集落全体の行事として行われていました。

…婦人会や自治会の人々が、家の台所やかまどを一軒ずつ巡り、火の使い方を点検します。

点検が済むと、赤い朱字で「火の用心」と記された札を渡し、家の入口や台所の柱に貼って火災除けのお守りとしました。

この行事は、ただの防火点検ではなく、地域全体で家庭を見守る「暮らしの祈り」でもあったのです。

現代では、昔のように家の中まで点検することは少なくなりましたが、その精神は「夜回り」や「火の用心の呼びかけ」として受け継がれています。

家庭では旧暦10月1日に、台所を清掃してヒヌカンに線香を立てるなど、感謝と防災の意識を新たにする家庭行事として親しまれています。

2025年11月の節気と時候の言葉

◇11月の沖縄は、霜降(そうこう)・立冬(りっとう)・小雪(しょうせつ)と節気が進み、秋から冬へと季節が移り変わる頃です。

北風が吹き始め、日が落ちると少し肌寒さを感じるようになり、朝夕の風に冬の気配が漂い始めます。

本土では霜が降りる季節とされますが、沖縄ではまだ柔らかな陽射しが残り、さとうきび畑が金色に光る美しい時期でもあります。

・田芋(ターンム)

・サトウキビ

・落花生

・かぼちゃ

・島ニンジン

・紅芋

…などを使った家庭料理が増え、旧暦10月の行事とともに、冬支度の始まりを感じる時期です。

・初冬の候

・立冬の候

・向寒の折

・日増しに寒さが加わってまいりました

[沖縄の暖かい気候に合わせる]

「風に少し冬を感じる頃となりました」

「穏やかな陽射しに、心地よい涼しさを覚える季節です」

…などの言葉を添えると、地域性のある挨拶になります。

この季節の移ろいを感じながら、旧暦の行事や祈りを通して自然と向き合う——。

それが、沖縄の人々が大切にしてきた「季節と共に生きる心」なのかもしれません。

まとめ|立冬の節に祈る、沖縄の「豊穣と感謝」

旧暦10月は、沖縄では「アキハッティージューグァッチ」と呼ばれる静かな季節です。

派手な行事は少ないものの、その静けさの中には、自然と共に生きてきた人々の祈りと感謝が息づいています。

竹富島で行われる「種子取祭(タニドゥル)」は、土地の恵みに感謝し、次の豊穣を願う神聖な祭り。

一方、家庭ではヒヌカンに手を合わせ、火の神へ感謝を伝える「カママーイ(竈巡り)」の拝みが続けられています。

どちらも、日々の暮らしを支える火や食に心を寄せる沖縄らしい信仰の形といえるでしょう。

立冬を迎えるこの時期は、自然が静まり、心を整える季節でもあります。

旧暦の行事を通して、自分や家族の一年を振り返り、感謝を新たにすること——。

それが、現代に生きる私たちにも通じる、沖縄の「祈りの文化」の原点なのかもしれません。

・2025年12月沖縄旧暦カレンダー|旧暦10月11月師走の準備はいつから?

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法

旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説

【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】

沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

カテゴリ