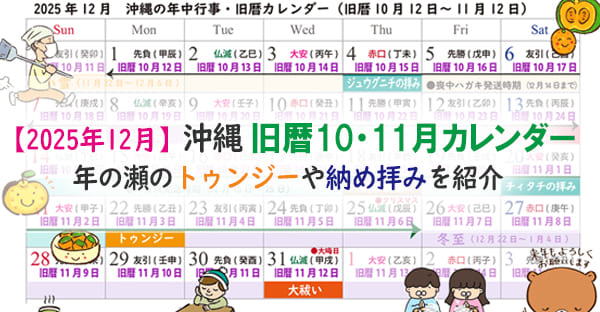

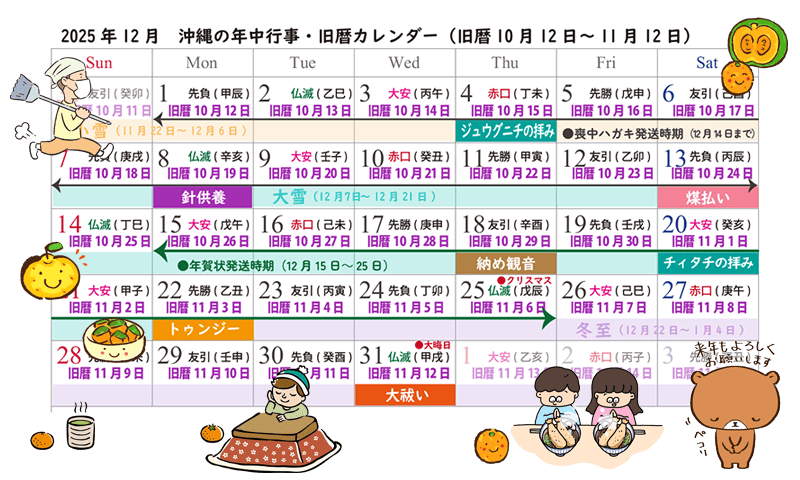

2025年12月沖縄旧暦カレンダー|旧暦10月11月トゥンジーと納め拝み

「沖縄の冬至“トゥンジー”って何をするの?」

そんな疑問に応える旧暦カレンダー2025年12月版。

芋折目(ウンネーウイミ)や納め拝みなど、年の瀬に行う御願をわかりやすく紹介します。

2025年12月は、旧暦で10月12日から11月12日にあたり、沖縄では「アキハッティージューグァッチ(飽き飽きしちゃう十月)」と呼ばれる行事の少ない時期。

それでも冬至「トゥンジー」や芋折目「ウンネーウイミ」、一年を締めくくる「納め拝み」など、家庭で受け継がれる大切な旧暦行事があります。

本記事では、沖縄の旧暦10・11月に行う御願や年末の風習を、全国の師走行事とあわせて詳しく解説します。

目次

2025年12月は旧暦10月12日〜11月12日|アキハッティージューグァッチとは

◇2025年12月は、旧暦で10月12日から11月12日にあたる期間です。

沖縄ではこの時期を「アキハッティージューグァッチ(飽き飽きしちゃう十月)」と呼び、昔から旧暦行事の少ない月として知られています。

豊作祈願や祖先供養など行事の多い秋を過ぎ、年の瀬を迎えるまでの“ひと休み”の時期とも言えるでしょう。

…家のヒヌカン(火の神)を整えたり、拝みの支度を整えたりと、心を落ち着けて新しい年を迎えるための大切な期間です。

また、二十四節気では「小雪(しょうせつ)」「大雪(たいせつ)」「冬至(とうじ)」が巡り、少しずつ冬の気配が深まります。沖縄では雪こそ降りませんが、北風が強まり、陽射しの角度や空気の冷たさから冬の訪れを感じられる季節です。

慌ただしくなる前のこの時期に、暮らしと心を整える時間を持つことで、年の瀬を穏やかに迎えられるでしょう。

沖縄の旧暦行事:トゥンジー(冬至)の拝み方

◇12月22日頃に迎える「冬至(トゥンジー)」は、一年で最も昼が短くなる日。

全国では、かぼちゃの煮物を食べたり、柚子湯に入って無病息災を願う日として知られていますが、沖縄のトゥンジーは少し違います。

沖縄では、家庭のヒヌカン(火の神)や仏壇に「トゥンジージューシー(冬至雑炊)」や「カチュー湯(かつお節のだし汁)」をお供えし、家族の健康と家庭の安泰を祈ります。

この時期は一年の折り返しでもあり、太陽の力が最も弱まり、再び強くなっていく節目。

そのためトゥンジーは「陰が極まり陽に転じる日」とも言われ、沖縄では運気を高める行事として大切に受け継がれてきました。

・2025年の冬至は12月22日☆年中行事で運気上昇

トゥンジージューシーとカチュー湯の作り方と意味

◇沖縄のトゥンジーに欠かせない行事食が「トゥンジージューシー」と「カチュー湯」です。

トゥンジージューシーは、ターンム(田芋)やチンヌク(里芋)などの芋を使った雑炊が原型とされ、地域によっては豚の三枚肉やかまぼこ、人参を加えた炊き込みご飯として作られます。

●炊き込み型:豚肉や野菜を加えた香ばしいジューシー風

どちらも「寒い冬を元気に乗り越えられるように」との願いが込められており、家族の健康祈願・無病息災を象徴する料理です。

一方の「カチュー湯(力湯)」は、かつお節に熱湯を注いで作る滋養食。疲れた身体を温め、心をほっと和ませてくれます。

現代では、炊き込みご飯タイプのジューシーを供えたあと、家族でカチュー湯を分け合う家庭も多く、沖縄の年の瀬を感じる風習として根強く残っています。

・トゥンジージューシーとンムニーレシピ☆旧暦十一月行事

・冬至に美味しい料理☆カボチャや小豆、時短3つのレシピ

ヒヌカンへの供え方と拝み方の流れ(2025年版)

◇トゥンジー(冬至)の日の拝みは、まずヒヌカン(火の神)から始めます。

朝、台所に祀られたヒヌカンへ「トゥンジージューシー(冬至雑炊)」を供え、「今日がトゥンジーの日であること」「一年の無事を感謝すること」を伝えましょう。

●日常のお供え物

・供え葉

・塩

・お酒

・水

●トゥンジー(当時)のお供え物

・トゥンジージューシーを一椀供える

・お箸は添えない

(イチミ=生きる人が使う道具のため)

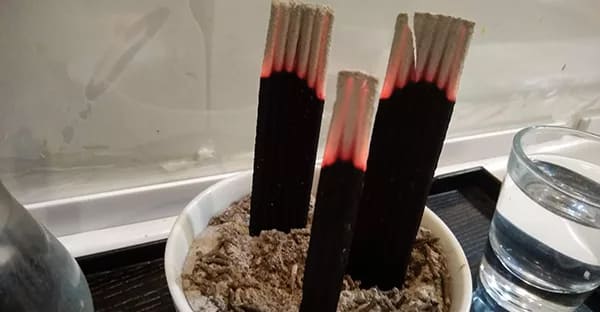

●お線香の本数

[ジュウゴフンウコー(十五本御香)]

・日本線香…15本または5本(簡易版)

・沖縄線香ヒラウコー…タヒラ半(2枚と半分)

ヒヌカンは家庭の守り神であり、火を通して神仏と人をつなぐ存在。

香り高い煙が天へ昇ることで、「拝みが届いた」とされます。

仏壇の供え方と拝み方の流れ(2025年版)

ヒヌカンへ拝んだあとは、次にブチダン(仏壇)へお供えします。

昼前後に、お膳を整えてお供えします。

日々のお供え物(花・お茶・お酒)に加え、下記のお供え物をしてください。

●日常のお供え物

・供え花

・お茶

・お酒

・水

●トゥンジー(冬至)のお供え物

・トゥンジージューシー(冬至雑炊)

・ウサチ(酢の物など副菜)

・お箸

●お線香の本数

[ジュウニフンウコー(十二本御香)]

・日本線香…12本(簡易版4本)

・沖縄線香ヒラウコー…タヒラ(2枚)

…お供え物・お線香を供え、家族全員でご先祖様に手を合わせましょう。

家長が中心となり、家族の健康・家内安全を祈願するのが一般的です。

ウサンデーの流れ(2025年版)

◇しばらくしてお供えを下げる「ウサンデー(御下がり)」では、供えたジューシーを家族で分けていただきます。

「神仏と食を共にする」ことで、御加護を受け、翌年の健康と繁栄を願う意味があります。

トゥンジーの拝みは、ヒヌカン→仏壇→家族で食すという流れで行うのが正式です。

寒さが極まる冬至の日に、神仏へ感謝し、家族で温かな食卓を囲む——。

それが沖縄のトゥンジーに込められた「健康祈願」の形なのです。

・沖縄のトゥンジー(冬至)☆本州とは違う行事とは

ウンネーウイミ(芋折目)の拝み

◇旧暦11月の中頃に行われる「ウンネーウイミ(芋折目)」は、芋の収穫に感謝を捧げる沖縄の伝統的な御願(ウグァン)です。

「ウンネー」は芋、「ウイミ(折目)」は節目を意味し、秋の実りを終えたことを神仏へ報告し、次の年の豊作を祈る行事として受け継がれてきました。

もともとは農家の多い地域を中心に行われていましたが、現在では那覇周辺では行う家庭が少なくなり、本島北部や離島(国頭・宮古・八重山など)でその風習が色濃く残っています。

芋の収穫に感謝する御願

◇沖縄では古くから、芋は命をつなぐ大切な作物として「クゥエーブン(食べる運)」の象徴とされてきました。

飢饉の時代に芋の栽培で人々が救われたことから、芋への感謝を込めたウンネーウイミは「命をつなぐ御願」とも言われます。

この日にはヒヌカン(火の神)と仏壇の両方に芋料理を供え、今年一年の実りへの感謝と、来年の豊作を祈願します。

供え物「ンムニー(練り芋)」の作り方

◇ウンネーウイミで供えるお供え物は「ンムニー」と呼ばれる練り芋です。

田芋(ターンム)や紅芋を蒸して潰し、少量の砂糖や塩を加えて練り上げたもので、地域によってはサツマイモを使う家庭もあります。

仕上げたンムニーは、器に盛ってヒヌカンと仏壇にお供えします。

ヒヌカンにはお箸を添えず、仏壇にはお箸を添えて供えるのが基本です。

ヒヌカンには「日々の食を守っていただいた感謝」、仏壇には「ご先祖様への報告と来年の豊作祈願」を込めて拝みます。

・トゥンジージューシーとンムニーレシピ☆旧暦十一月行事

北部地域や離島に残る風習として

ウンネーウイミは現在、那覇や中部ではほとんど見られなくなりましたが、北部や離島では今も大切に受け継がれています。

こうした行事は、ただの「食文化」ではなく、自然と共に生きてきた先人たちの知恵の表れです。

現代では芋を供えるだけでも十分。家族で芋料理を囲みながら、収穫と命のつながりに感謝する気持ちを大切にしたいですね。

12月(師走)に行う全国的な年中行事と沖縄の「納め拝み」

◇一年の終わりである12月(師走)は、全国的にも「拝み納め」の行事が多い月です。

観音様やお大師様、不動尊への感謝を伝える「納め観音」「納めの大師」「納めの不動」をはじめ、「大祓(おおはらえ)」や「煤払い」など、新しい年を迎えるための心と場を清める行事が各地で行われます。

沖縄でも同じく、年末には家の神様やご先祖様へ感謝を伝える「納め拝み」を行う家庭が多く見られます。

家庭を守るヒヌカン(火の神)、ご先祖を祀る仏壇、そして床の間の神「トゥクヌカミ(床の神)」へ、一年の御加護に感謝を捧げる日です。

師走の全国行事カレンダーとその意味

12月は、全国各地で「一年を締めくくる」行事が続く月。

どの行事にも「感謝」「清め」「再出発」の意味が込められています。

●12月8日…針供養(折れた針を豆腐やこんにゃくに刺して感謝)

●12月13日…正月事始め・煤払い(大掃除の原点)

●12月18日…納め観音(観音様へのお礼参り)

●12月21日…納めの大師(弘法大師に感謝を伝える)

●12月28日…納めの不動(不動明王へのお礼拝み)

●12月31日…大祓・大晦日(半年分の穢れを祓い新年を迎える)

これらは、1年間の無事に感謝し、清めの儀を通して新しい年の幸運を願う風習です。

沖縄でも「拝み納め」として、ヒヌカンやトゥクヌカミに感謝を伝える文化が根づいており、地域は違っても“感謝で一年を締めくくる”という想いは共通しています。

ヒヌカンの清め方と年末の拝み

沖縄の家庭で大切にされてきたヒヌカン(火の神)は、一年を通して台所から家族を見守る神様です。

年の瀬にはその御加護に感謝を伝え、清めの拝みを行うことで新しい年を迎える準備を整えます。

ここでは、旧暦と新暦の両方で行われる年末のヒヌカン拝みについてご紹介します。

旧暦12月24日のヒヌカンのお見送り

◇旧暦12月24日はヒヌカンを天へ送り出す日です。

一年間、家庭を守ってくださった火の神に感謝を捧げ、旧正月に再びお迎えするまでの間ウティン(御天)へと里帰りをするとされ、お見送りをする儀式です。

…ヒヌカンの前に、供え葉・塩・水・お酒、そして白ウブク(ご飯)を三膳供え、「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」の線香を焚きます。

「一年の御守護、誠にありがとうございました。天の神々へ、どうぞよいお年をお迎えください。」という気持ちを込めて拝むと良いでしょう。

ヒヌカン拝みを終えたあと、香炉の灰を整える家庭もあります。

灰をきれいにし、台所周りを清めておくことで、次の年も穏やかに過ごせるとされています。

・ヒヌカンのお見送り☆旧暦年末に行う昇天の御願

新暦年末に行うヒヌカンの納め拝み

◇近年では、旧暦の行事にこだわらず、新暦の年末に「納め拝み」としてヒヌカンへ感謝を伝える家庭も増えています。

仕事納めや大掃除とあわせて、台所のヒヌカンを清め、「一年ありがとうございました」と手を合わせるだけでも十分です。

日取りは特に決まりませんが、年内にヒヌカン周りを整え、灰を入れ替えて拝むことで「一年を締めくくる御願」となります。

ヒヌカンは台所を司る神様。調理場を清め、感謝を伝えることが、家内安全や健康運を高める拝みとされています。

ヒヌカンの灰の入れ替え方と注意点

◇ヒヌカンの灰には神様の御霊が宿っているとされるため、すべて捨ててはいけません。

入れ替える際は、まずウコール(香炉)の底から茶さじ3杯ほどの灰を取り分けておき、残りの灰を新聞紙などの上に一度取り出します。

次に、最初に取っておいた灰を香炉に戻し、残りの灰は茶こしなどで漉しながら必要な分を戻すと、灰が整いながらも神様を途絶えさせません。

…香炉は潮水に浸けた後、きれいに洗い、しっかりと乾かしてからから新しい灰を補いましょう。

ヒヌカンは台所を守る神様です。灰を丁寧に整え、台所を清めることが、一年の感謝を伝える最も大切な拝みといえます。

年末のヒヌカン拝みは、旧暦・新暦どちらの時期でも構いません。

大切なのは「感謝と清めの心」。

一年を見守ってくれたヒヌカンへ手を合わせることで、来る年も穏やかで健やかな日々を迎えられるでしょう。

・【沖縄の御願】旧暦12月24日(令和2年1月18日)ヒヌカンの掃除と御願解ち

暮らしに取り入れたい12月の季節行事と食文化

月は、一年を締めくくり、新しい年を迎えるための準備が進む時期です。

沖縄では旧暦行事が少ない月ですが、全国的な年中行事や季節の食文化を暮らしに取り入れることで、心穏やかな年の瀬を感じることができます。

冬の七草と「ん」の付く食べ物

◇全国では冬至の日に「ん」の付く食べ物を食べると“運”を呼び込むと言われています。

なんきん(南瓜)・にんじん(人参)・れんこん(蓮根)・ぎんなん(銀杏)・きんかん(金柑)・かんてん(寒天)・うんどん(うどん)など、七種を「冬の七草」と呼びます。

沖縄でも冬至(トゥンジー)に合わせて芋料理を食べる風習があり、これは本土の“ん”の食文化と通じるものがあります。

運を呼び込み、健康を願うという意味では、トゥンジージューシーやンムニーも「沖縄の冬の七草」と言えるでしょう。

季節の花と沖縄の冬の彩り

◇12月を彩る花といえば、ポインセチアやシクラメン。

鮮やかな赤や白の花が、年末の慌ただしさの中にも華やぎを添えます。

本土では冬椿や水仙も見られますが、沖縄では温暖な気候のため椿は少なく、代わりにポインセチアやシクラメンが贈り物や仏壇の供花として人気です。

那覇市内や地域の市場でも、この時期は赤やピンクの鉢植えが並び、お正月飾りとともに「年の瀬の花」として楽しまれています。

沖縄らしい年の瀬の迎え方

行事が少ない旧暦10・11月は、「アキハッティージューグァッチ(飽き飽きしちゃう十月)」とも呼ばれますが、この静かな時期こそ、家を清め、家族とゆっくり過ごす時間を大切にしたいものです。

…2025年・沖縄の年の瀬は、派手ではなくとも祈りと感謝で満たされています。

寒さが深まる12月、季節の花や冬の食材を暮らしに取り入れながら、新しい年を迎える準備をゆっくり整えてみてはいかがでしょうか。

まとめ|行事の少ない月だからこそ、感謝と祈りを丁寧に

12月(旧暦10・11月)は「アキハッティージューグァッチ」と呼ばれるように、沖縄では行事の少ない時期です。

しかし、静かなこの季節こそ「トゥンジー(冬至)」や「ウンネーウイミ(芋折目)」、「納め拝み」を通して、家族やご先祖様、神仏への感謝を丁寧に伝える機会となります。

全国的な年中行事や二十四節気の移ろいを意識しながら暮らしを整えることで、季節の節目を穏やかに感じられるでしょう。

拝みやお供えを通して「一年を振り返る心」が生まれ、日常の中にも祈りの時間が戻ってきます。

トゥンジーからムーチーへ――寒さの極みに健康を願うこの流れは、古くから沖縄の人々が大切にしてきた“冬の祈りのリレー”です。

行事が少ない時期だからこそ、ひとつひとつの御願を大切に。

家族とともに、感謝と祈りを静かに深める時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法

旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説

【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】

沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

カテゴリ