沖縄の旧暦行事「八月カシチー」とは?赤カシチーのお供えと拝み方を解説

沖縄の旧暦8月に行われる「八月カシチー(ハチグヮチカシチー)」は、新米を炊いた赤カシチーを供えて家族の健康と繁栄を祈る大切な行事です。

かつては収穫祭として集落全体で行われましたが、現代では家庭や門中で手を合わせる形が中心になりました。

本記事では、八月カシチーの意味や由来、六月カシチーとの違い、ヒヌカンや仏壇へのお供え方法、添える料理、そしてシバサシと重なる習わしまで、わかりやすくご紹介します。

目次

沖縄のカシチーとは?

ウマチーとカシチーの違い

沖縄の年中行事には「ウマチー」と「カシチー」があり、いずれも農耕と深く関わる伝統儀礼です。

ウマチーは稲や麦など作物の成長や豊作を祈願する行事で、旧暦2月・3月・5月・6月に行われます。一方、カシチーは収穫が無事に終わったことを神仏に感謝する行事です。

「カシチー」とは「強飯(こわめし)」のことで、もち米を使ったおこわを供えるのが特徴。つまりウマチーが「祈り」であれば、カシチーは「感謝」の行事と言えるでしょう。

・沖縄カレンダーで見る「カシチー」。その意味合いと拝み方

六月カシチーと八月カシチー

◇カシチーには年2回、六月と八月があります。

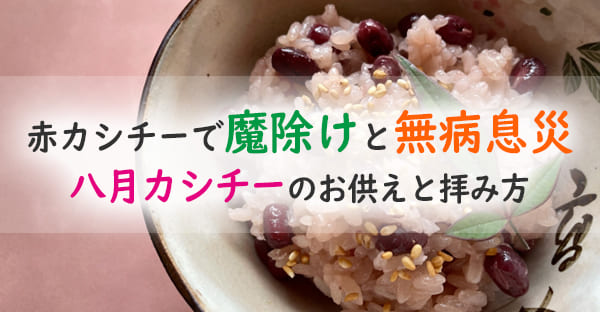

六月カシチーは白いおこわ(白カシチー)を炊いて供え、五穀豊穣への感謝を表します。これに対して八月カシチーでは赤いおこわ(赤カシチー)を用いるのが習わしです。厄除けの小豆を混ぜると尚、良いでしょう。

赤には魔除けの意味があり、旧暦8月に集中する厄払い行事と重なることから、無病息災を願う意味合いが強まったといわれています。

六月と八月で「白」と「赤」の違いがあるのも、沖縄の年中行事を象徴する特徴です。

・【沖縄の御願】旧暦6月に行う、ルクグァッチカシチー

八月カシチーの意味と由来

新米への感謝と家族の健康祈願

八月カシチー(ハチグヮチカシチー)は、本来は新米の収穫を神仏に報告し、感謝をささげる収穫祭でした。農耕が生活の中心だった頃は、集落全体で豊作を喜び合い、御嶽や拝所で祈りが行われました。

やがて時代が移り、農業が身近でなくなった現代では、家庭や門中でヒヌカンや仏壇に赤カシチーを供え、家族の健康や家計の安泰を祈る行事として受け継がれています。

「今年も無事に食べることができる」という感謝を表す、生活に根差した行事です。

赤カシチーに込められた魔除けの力

六月の白カシチーに対し、八月カシチーでは(小豆を混ぜた)赤カシチーを供えるのが大きな特徴です。

赤は古くから邪気を祓う色とされ、病や災いを遠ざける力があると信じられてきました。旧暦8月はヨーカビーやシバサシなど魔除け行事が集中する時期であり、赤カシチーもその一環として位置づけられています。

新米への感謝と同時に、赤色で家族を守るという意味合いを持つのが、八月カシチーの大きな特色なのです。

八月カシチーのお供え物

ヒヌカン(火の神)へのお供え

八月カシチーでは、まず台所の守り神であるヒヌカンに赤カシチーを供えます。

ヒヌカンは神様ですので、箸や副菜は添えず、茶碗に盛った赤カシチーだけで十分です。白米ではなく新米を使うことに意味があり、収穫の恵みに感謝しつつ家族の繁栄を祈る、もっとも基本的なお供えです。

仏壇へのお供えとお膳の内容

◇次に仏壇へは、赤カシチーに加えてお膳を整えます。

一般的には赤カシチーの茶碗、汁物、酢の物(ウサチ)を並べ、箸を添えて供えるのが定番です。汁物はイナムドゥチやアーサ汁、中身汁など家庭によって様々で、酢の物もきゅうりやゴーヤなど身近な食材で問題ありません。

仏壇ではご先祖様と一緒に新米をいただく意味合いがあり、御願のあと家族で分かち合うことで「マブイ(魂)を強める」とされてきました。

八月カシチーの料理

赤カシチー(赤飯)の炊き方

◇八月カシチーで欠かせないのが、もち米で炊いた赤カシチー(赤飯)です。

小豆を茹でて、その煮汁と一緒に炊くことで、鮮やかな赤色に仕上がります。赤色には邪気を払う意味が込められており、家族の健康を願う大切な供え物です。

作り方は一般的な赤飯と同じで、もち米を一晩水に浸け、小豆の茹で汁と合わせて炊飯し、最後に小豆を加えるのが基本。市販の缶詰を使えば手軽に準備できるので、忙しい家庭でも取り入れやすいでしょう。

ここで、家庭で作りやすい分量と手順をまとめておきます。

●もち米:4カップを洗い、小豆の茹で汁+水で30分浸水する。

●茹で小豆(缶詰でも可)と塩を加え、通常モードで炊飯。

●炊きあがったらすぐにほぐし、好みで黒ごま塩をふる。

手軽に準備できるレシピなので、八月カシチー当日の御願にも無理なく取り入れられます。

中身汁や酢の物など添える料理

◇赤カシチーだけでなく、お膳には汁物や副菜を添えるのが習わしです。

汁物は祝い事に欠かせない「中身汁」が代表的で、豚の大腸や椎茸、こんにゃくなどを出汁で煮込んだ滋養たっぷりの料理です。家庭によっては、アーサ汁やイナムドゥチなども供えられます。

副菜としてのウサチ(酢の物)は、きゅうりやわかめ、ゴーヤなど身近な食材を使えば十分です。

さらに、行事食として親しまれてきた郷土料理を添えると、より一層「カシチーらしさ」が感じられます。

●クーブイリチー(昆布と三枚肉の炒め煮)

…下ゆでした三枚肉やこんにゃくを昆布と炒め、かつおだしで煮含めます。赤かまぼこを加えると彩りも良く、行事の食卓が華やぎます。

●ンムクジアンダギー(芋くずの揚げ物)

…芋のでんぷんにだしと塩を混ぜ、刻みニラを加えて小判型に成形し、油で揚げます。香ばしい塩味が特徴で、昔から御願のお膳の副菜として親しまれてきました。

いずれも特別な料理ではなく、日常の食材を使って整えるところに、家族の食卓と御願がつながる沖縄の文化が感じられます。

八月カシチーの拝み方

家庭での祈願の手順

八月カシチーでは、まずヒヌカンへ赤カシチーを供え、その後に仏壇へお膳を整えて拝むのが一般的な流れです。拝みの言葉は特別でなくてもかまいません。

「日々見守ってくださってありがとうございます。これからも家族が健康で過ごせますように」

と感謝と祈願を伝えるだけで十分です。供えた後は、下げて家族みんなで赤カシチーをいただき、魂を強める「共食」の意味を大切にします。

シバサシとあわせて行う地域の習わし

旧暦8月は魔除けの行事が重なる時期であり、八月カシチーとシバサシを同日に行う家庭も少なくありません。

シバサシではススキや桑を束ねた「シバ」を家の四隅や門に差し、結界を張ってまじむんの侵入を防ぎます。

その後、家の中で赤カシチーを供えて拝むことで、外からの魔物を寄せつけず、内では家族の健康と繁栄を祈るという二重の意味が込められています。

八月カシチーは単なる収穫祭ではなく、家を守り、暮らしを安心へ導く知恵として今も息づいているのです。

・沖縄の旧暦行事『ヨーカビー』と『シバサシ』とは?火の玉・魔除けの風習を解説

まとめ|八月カシチーで祈る健康と繁栄

八月カシチーは、沖縄の旧暦8月に行われる新米の収穫感謝と無病息災祈願の行事です。

小豆を混ぜた赤カシチーを供えることで邪気を祓い、家族の健康と暮らしの安泰を願います。ヒヌカンや仏壇にお供えし、拝んだ後に家族で分け合うことで「魂を強める」とも伝えられてきました。

六月カシチーとの違いや、シバサシとあわせて行う地域の習わしを知ると、沖縄の人々が自然や霊的な存在と共に暮らしてきた知恵が見えてきます。

形は変わっても、感謝と祈りを込めて赤カシチーを供える心は、今も受け継ぎたい大切な文化です。

・沖縄の大綱引き2025年版|日程・見どころ・歴史と参加方法を徹底解説

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介!

【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介! 親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談

親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談 老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ

老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 一周忌に招待されたら。お供え物や服装、6つのマナー

一周忌に招待されたら。お供え物や服装、6つのマナー 夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは

夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識

ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識 【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説

【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説 沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③

沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③

カテゴリ