沖縄の秋彼岸の過ごし方。2025年はいつ?お供えと地域の違い

沖縄の秋彼岸は、本州とは少し異なる過ごし方や供養の作法があります。

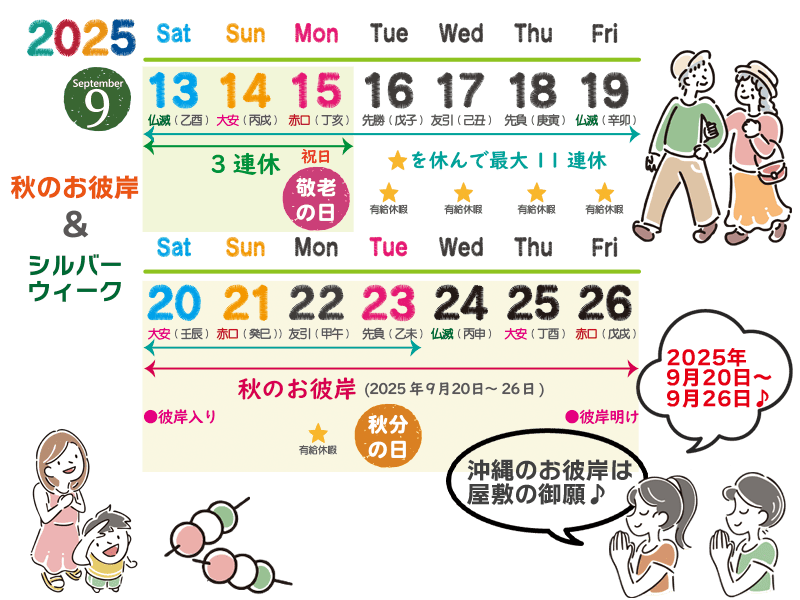

2025年(令和7年)の秋彼岸がいつかと言うと、9月20日(土)から9月26日(金)までの7日間。彼岸入り・中日・彼岸明けという区切りの中で、いつも仏壇や火の神(ヒヌカン)に手を合わせ、家族そろってご先祖への感謝を伝えます。

この記事では、「沖縄の秋彼岸はいつ?」という日程の確認から、地域ごとの違い、お供え物や花の選び方、屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)の拝み方までをわかりやすく解説します。

2025年(令和7年)のお彼岸がいつ訪れるのか?そして本州との違いを知ることで、沖縄らしい供養の形がより深く理解できるはずです。

目次

2025年(令和7年)・沖縄の秋彼岸はいつ?期間と日程

期間は7日間|彼岸入り・中日・彼岸明けはいつ?

お彼岸は、春分・秋分の日を「中日(ちゅうにち)」として、その前後3日間を合わせた7日間を指します。

秋のお彼岸は、彼岸入り → 中日(秋分の日) → 彼岸明けという流れで進みます。

沖縄でも基本的な期間の数え方は本州と同じで、この7日間を先祖供養や家族の安泰を願う大切な時期としています。

2025年(令和7年)はいつ頃からいつまで?(9月20日〜26日)

2025年(令和7年)の秋分の日は9月23日(火・祝)。

そのため、秋彼岸は9月20日(土)に彼岸入りし、9月26日(金)に彼岸明けとなります。

中日である秋分の日は、昼と夜の長さがほぼ同じになる日で、あの世(彼岸)とこの世(此岸)が最も近づく日とされています。

この期間は仏壇や火の神(ヒヌカン)に手を合わせたり、お供えを用意して家族で過ごすなど、沖縄ならではの供養が行われます。

・沖縄の秋彼岸2025年はいつ?シルバーウィークの日程とお供え・拝み方

春秋の違いと意味

お彼岸は春と秋の年2回ありますが、供える花や食べ物に季節感の違いがあります。

●秋彼岸:おはぎ、秋の花(りんどう・キキョウなど)

いずれも、ご先祖や亡くなった方を偲び、感謝を伝えるという意味は共通です。

沖縄では地域によって、お彼岸の呼び方や供養の中心が異なります。

春のお彼岸を「ウチマチヒングァン(内廻り彼岸)」と呼び、「イエウガミ(家拝み)」つまり御仏前での供養が中心。

一方、秋のお彼岸は「ソトマチヒングァン(外廻り彼岸)」と呼ばれ、「ソトウガミ(外拝み)」つまりお墓参りを中心とする地域もあります。

これは、春彼岸が比較的「自然を愛でる」意味合いが強いのに対し、秋彼岸はご先祖様供養の意味合いがより強くなると考えられているためです。

沖縄の秋彼岸はいつ?過ごし方と行事の意味

本州との違いは何?墓参りより家拝みが中心

本州のお彼岸では、お墓参りが中心の供養が一般的です。彼岸入りから彼岸明けまでの間に、お墓を掃除し、花やお供えを手向け、手を合わせる風景がよく見られます。

一方、沖縄の秋彼岸は、地域によってはお墓参りよりも家拝み(イエウガミ)を中心とするのが特徴です。これは、沖縄の先祖供養が仏壇や火の神(ヒヌカン)を通して行われることが多く、家そのものを神聖な場として拝む文化が根付いているためです。

また、沖縄には春彼岸を「ウチマチヒングァン(内廻り彼岸)」、秋彼岸を「ソトマチヒングァン(外廻り彼岸)」と呼ぶ地域もあり、春は家の中での供養、秋は外での供養(お墓参り)を重視する場合があります。

家拝み(イエウガミ)はいつ・どうする?仏壇での供養

家拝みは、仏壇や位牌に向かって手を合わせ、ご先祖様の冥福と家族の無病息災を祈る儀式です。

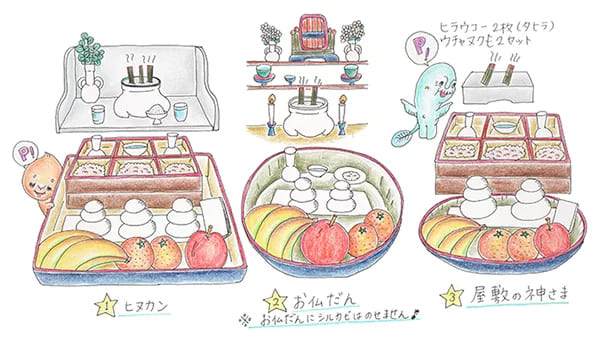

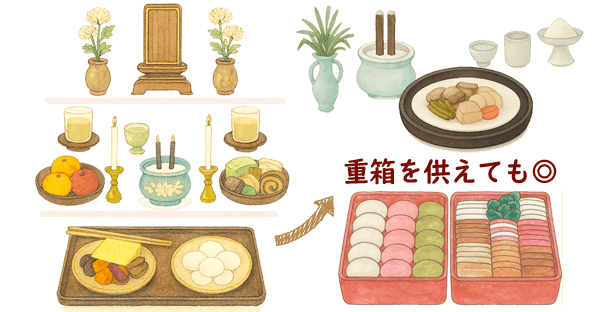

秋彼岸の家拝みでは、まずヒヌカンに線香を供え、季節の食材を使ったお供えを整えます。その後、仏壇(祖霊神)に果物やお菓子、ウサンミ(重箱料理)などをお供えし、家族全員で手を合わせます。

特に中日(秋分の日)は、ご先祖と此岸(この世)が最も近づくとされる日。お供えやお祈りを丁寧に行い、感謝の気持ちを言葉にすることが大切です。

この家拝みの時間は、家族が一堂に会する貴重な機会でもあり、沖縄の秋彼岸ならではの心温まる風習といえます。

屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)はいつ・どうする?拝み方と拝む順番

屋敷の御願は、家や敷地を守る神々に感謝し、今後の繁栄と安全を願う行事です。秋彼岸に合わせて行う場合、拝む順番には決まりがあります。

一般的な流れは、ヒヌカン → 仏壇(祖霊神) → 四隅の神 → 門の神 → トイレの神 → 中陣の神の順番です。

この順序には、家の中心から外へと祈りを広げていく意味があります。

お供え物は、ナイムン(果物)やウチャヌク(餅の3段積み重ねたもの)、ハナグミ(お米)などを神々の前に並べ、線香は地域や家のしきたりに従って本数を決めます。

屋敷の御願を通じて、家そのものを清め、家族の健康と繁栄を祈ることは、沖縄の秋彼岸において欠かせない行事のひとつです。

・沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】

秋彼岸のお供え物と花の選び方

沖縄の秋彼岸のお供えはいつ・どうする?(ウサンミ・白餅・果物・盛り菓子)

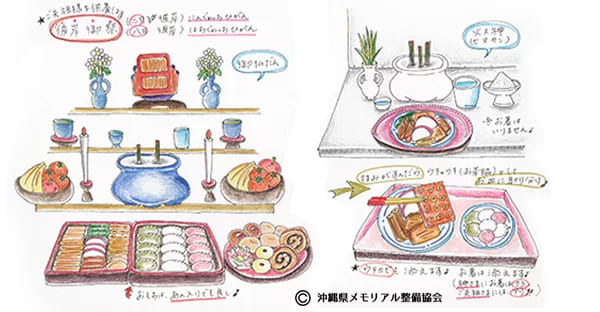

沖縄の秋彼岸では、お供え物の内容にも地域性が表れます。代表的なのはウサンミ(御三味)と呼ばれる重箱料理で、豚の三枚肉の煮付け、魚の天ぷら、かまぼこ、昆布巻きなどを奇数種類盛り付けます。

また、白餅はお仏壇や火の神(ヒヌカン)への供え物として欠かせず、奇数個を基本とする家庭が多いです。

加えて、落雁やマキガンなどの盛り菓子、みかん・りんご・バナナなどの果物も定番。これらは秋彼岸の期間中、彼岸入りから彼岸明けまで欠かさず整える家庭もあります。

2025年の秋彼岸(9月20日〜26日)も、この伝統的なお供えを基礎に、家族の好みや季節の果物を取り入れて準備するとよいでしょう。

供花マナーとおすすめの花

秋彼岸にお供えする花は、故人やご先祖様への感謝の気持ちを表す重要な供養のひとつです。沖縄では、菊やカーネーションに加え、南国らしい色鮮やかな花を組み合わせることもあります。ただし、トゲや強い香りの花は避けるのがマナーです。

おすすめは、りんどう・キキョウ・菊・ユリなど秋を感じさせる花や、故人が好きだった花。地域によっては彼岸花を避ける傾向があるため、事前に親族や地域の習慣を確認すると安心です。

供花は彼岸入りに合わせて新しくし、中日や彼岸明けにも入れ替えることで、期間中を通して清らかな状態を保てます。

お供えの数や並べ方の意味

沖縄の秋彼岸では、お供え物の「数」や「並べ方」にも意味があります。料理や果物は奇数で揃えるのが基本で、これは縁起の良い数とされているためです。

ヒヌカンへのお供えは、ウチャワキ(お茶脇=おかず)と白餅の御膳、仏壇にはさらにムイグァーシ(盛り菓子)とナイムン(果物)の盛り合わせも供えます。この並べ方は、ご先祖様が食事を召し上がる様子を意識して整えるものです。

2025年の秋彼岸がいつからいつまでかを把握し、その期間中はお供えの配置を乱さず整えることが、沖縄の彼岸供養において大切な心遣いといえます。

・沖縄の供え花マナー|お彼岸・お盆・法要にふさわしい花の選び方

秋彼岸はいつ?地域ごとの違いと注意点

墓参りを行う地域と行わない地域

沖縄の秋彼岸は、地域によって「墓参りを行うかどうか」が異なります。

那覇市や沖縄本島南部では、彼岸期間中でも墓参りをせず、仏壇やヒヌカンへの家拝みを中心とする家庭が多いです。これは、旧盆やシーミー(清明祭)など他の先祖供養行事が盛んで、墓参りの時期が分散しているためです。

一方、離島や一部の地域では、秋彼岸の中日や彼岸入りに合わせてお墓参りを行い、掃除や花の交換をする風習も残っています。2025年の秋彼岸がいつからいつまでかを確認し、自分の地域のしきたりに合わせて行動することが大切です。

都市部・集合住宅でのお参り、簡略化方法

都市部や集合住宅では、自宅に仏壇やヒヌカンがない家庭も増えています。

その場合は、秋彼岸の期間に合わせてミニ仏壇や位牌台を設け、花や果物をお供えする簡易的な家拝みを行うのも一つの方法です。

また、墓地が遠方の場合は、彼岸の時期に合わせてお墓参り代行サービスを利用する家庭もあります。供養の形は家庭によってさまざまですが、秋彼岸がいつであるかを把握し、その期間に心を込めて手を合わせることが一番重要です。

喪中・忌中の対応はいつまで行う?

喪中や忌中にあたる場合、秋彼岸の供養は慎重に行います。忌中(四十九日まで)は大きな行事や招待を避けるのが一般的で、家族のみで静かに手を合わせる形を取ります。

喪中(故人が亡くなってから一年間)は、お祝いごとを控える期間ですが、彼岸供養は例外として行う家庭も多くあります。地域や宗派によって対応は異なるため、2025年の秋彼岸がいつからいつまでかを確認し、菩提寺や年長者に相談して判断すると安心です。

・沖縄の喪中、旧正月の迷い事。四十九日前と後の違いとは

沖縄と全国の秋彼岸Q&A

秋彼岸の法要はいつ執り行う?

秋彼岸の法要は、全国的には中日(秋分の日)に営まれることが多いですが、沖縄では旧盆や清明祭(シーミー)など先祖供養の大きな行事が他にあ他、沖縄ではそもそも特定のお寺(菩提寺)がある家はほとんどないため、秋彼岸に法要を行う機会は比較的少なめです。

ただし、故人が亡くなって初めて迎える彼岸(新彼岸)や、節目の年忌法要が彼岸と重なる場合には、この時期に合わせて法要を営む家庭もあります。2025年の秋彼岸がいつからいつまでかを事前に確認し、親族(菩提寺がある場合はご住職)と相談して日程を決めると安心です。

沖縄でもおはぎやぼたもちは食べる?

沖縄でも秋彼岸におはぎやぼたもちを食べる家庭はありますが、本州ほど一般的ではありません。代わりに白餅や地元の菓子をお供えすることが多いです。

彼岸団子は主に本州の風習で、沖縄ではあまり見られません。彼岸のお供え物は地域性が強く、2025年の秋彼岸がいつであっても、家庭や地域の習慣を優先するのが安心です。

・お彼岸におはぎ・ぼたもちを作ろう|由来と簡単レシピ、親子で楽しむ行事食

おはぎ・ぼたもちの違いと彼岸で食べる理由

おはぎとぼたもちは、どちらももち米をあんこで包んだ和菓子ですが、季節によって呼び方が異なります。

春彼岸は牡丹にちなみ「ぼたもち」、秋彼岸は萩にちなみ「おはぎ」と呼びます。小豆の赤色には魔除けの意味があり、彼岸に食べることで災いを避けるという信仰が全国的に広まっています。

・沖縄のお彼岸は本州と違う?風習・供え物5つの違い【2025年版】

沖縄でも墓参りは行く?

沖縄の秋彼岸では墓参りをしない地域が多いですが、離島や一部地域では彼岸入りや中日に合わせて墓掃除や花替えを行う風習も残っています。2025年の秋彼岸がいつかを確認し、地域のしきたりや親族の意向を尊重しましょう。

納骨堂などにお参りする場所

都市部ではお墓の代わりに納骨堂で供養を行う家庭も増えています。秋彼岸の期間に合わせて納骨堂にお参りし、花や線香、果物などを供えるとよいでしょう。

納骨堂は天候に左右されにくいため、彼岸入りから彼岸明けまでの間、都合のよい日に訪れることができます。

夏のすぐ後、お墓掃除の注意点

沖縄の秋彼岸は9月下旬で、夏の暑さがまだ残る時期です。お墓掃除をする場合は、日差し対策や熱中症予防をしっかり行いましょう。

雑草取りや墓石の清掃は、彼岸入りの数日前に行うと当日がスムーズです。2025年の秋彼岸がいつかを把握して、計画的に準備することが大切です。

・沖縄のお墓掃除の作法とコツ|拝み方・道具・NG行為まで完全ガイド

まとめ|沖縄の秋彼岸は感謝を伝える大切な行事

沖縄の秋彼岸は、地域によってお墓参りをする場合もあれば、仏壇やヒヌカンでの家拝みを中心に行う場合もあります。2025年(令和7年)の秋彼岸は9月20日から9月26日まで。彼岸入りから彼岸明けまでの7日間は、ご先祖様や家族を見守る神々に感謝を捧げる大切な時期です。

お供え物や供花の準備、屋敷の御願など、行うことは地域や家庭によってさまざまですが、共通しているのは「今の自分があるのはご先祖様のおかげ」という感謝の心です。

秋彼岸がいつであっても、その気持ちを忘れず、家族とともに丁寧に供養を続けていくことが、沖縄らしい先祖敬いの文化を未来につなぐ第一歩となります。

- カテゴリー:

- 沖縄の御願行事について

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法

旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説

【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】

沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

カテゴリ