子どもに伝えるお彼岸|意味や由来、やさしい説明と昔ながらの風習

「お彼岸って何?」と子どもに聞かれたとき、うまく説明できますか。お彼岸は春分・秋分の日を中心とした7日間、ご先祖さまに感謝を伝える大切な行事です。

この記事では、お彼岸の意味や由来、お盆との違い、ぼたもち・おはぎといったお供え物の理由、そしてお墓参りのマナーまでを、子どもにもわかりやすい言葉で紹介します。親子で一緒に学び、昔ながらの風習を次の世代へつなぎましょう。

目次

お彼岸とは?子どもにやさしく伝える意味と期間

お彼岸の意味と「彼岸・此岸」の考え方

お彼岸(ひがん)は、日本ならではの仏教行事で、「彼岸」とは仏さまがいる安らぎの世界を指します。私たちが暮らすこの世は「此岸(しがん)」と呼ばれ、悩みや苦しみがある場所とされます。

お彼岸は、日常から離れて心を落ち着け、ご先祖さまへの感謝や命のつながりを思い返す大切な期間です。子どもに説明するときは、「昔に生きていた家族にありがとうを伝える日」と置き換えると、わかりやすくなります。

・お彼岸と六波羅蜜|六つの徳目に込められた意味と日常での実践方法

春分・秋分の日を中心にした期間と日程

お彼岸は年に2回あり、春と秋にそれぞれ7日間ずつ設けられています。春分の日・秋分の日を「中日(ちゅうにち)」と呼び、その前後3日間を加えて7日間が1セットです。

春分の日と秋分の日は、昼と夜の長さがほぼ同じ日で、太陽が真東から昇り真西に沈むため、「あの世とこの世が近づく」と言われてきました。毎年の日付は変わるので、国立天文台が発表する暦を参考に確認しましょう。

・沖縄、秋彼岸の拝み方☆2025年は9月20日~26日!

お彼岸とお盆・お正月との違い

お彼岸と似た行事にお盆やお正月のお墓参りがありますが、目的は少し異なります。お盆は「あの世からご先祖さまが帰ってくる時期」で、迎え火や送り火などでお迎えします。

一方、お彼岸は「現世にいる私たちがご先祖さまのもとへ想いを届ける時期」です。

また、お正月のお墓参りは「新年のご挨拶」が目的です。違いを知っておくと、子どもにも行事ごとの意味をはっきり伝えられます。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

沖縄のお彼岸と本州のお彼岸

沖縄にもお彼岸はありますが、風習や位置づけは本州とは少し異なります。

本州では春分・秋分の日を中心にお墓参りや法要を行うのが一般的ですが、沖縄では旧暦に基づいた行事が多く、お彼岸よりも「清明祭(シーミー)」や旧盆が先祖供養の中心行事です。

そのため、お彼岸は仏壇へお供えをしたり、家族で手を合わせたりと、比較的静かに過ごす家庭が多く見られます。また、お彼岸の時期に家を守る神様「ヤシチヌカミ(屋敷の神)」へ感謝を伝える「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」を行う地域もあります。

地域によってはお墓参りを兼ねて親族が集まることもありますが、その盛大さは本州のお彼岸とは異なります。こうした違いを知ることで、日本各地の先祖供養の多様な形を子どもに伝えるきっかけになります。

・沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】

・沖縄のお彼岸は本州とは違う。その歴史と風習5つの違い

お彼岸にお墓参り・仏前供養をする理由

太陽の動きと「この世とあの世が近づく日」

お彼岸の中日である春分の日と秋分の日は、太陽が真東から昇り、真西に沈む特別な日です。仏教では極楽浄土が西の彼方にあるとされ、この日だけは此岸(この世)と彼岸(あの世)の距離がもっとも近づくと考えられてきました。

そのため、ご先祖さまや亡くなった方の魂に祈りが届きやすい日として、お墓参りや法要が行われるようになったのです。

子どもには「この日は空の向こうにいるご先祖さまとお話ししやすい日」と伝えると、興味を持ってくれます。

農耕文化と季節の節目としての意味

お彼岸は農耕の暮らしとも深く結びついています。春のお彼岸は種まきや田植えの前に、秋のお彼岸は収穫を終えた後に、それぞれ自然の恵みと祖先への感謝を表す行事として行われてきました。

春は「今年も作物が元気に育ちますように」、秋は「無事に収穫できました、ありがとうございます」と祈る節目でもあったのです。

こうした背景を知ることで、お墓参りは単なる習慣ではなく、自然や命への感謝を表す行為だと子どもにも伝えられます。

・沖縄でのお墓掃除|必要な道具・作業の流れ・注意点まとめ

お彼岸の風習とお供え物

ぼたもちとおはぎの違いと由来

お彼岸といえば欠かせないのが、あんこで包んだ「ぼたもち」と「おはぎ」です。実は同じ食べ物ですが、季節によって呼び名が変わります。

春のお彼岸は牡丹の花にちなみ「ぼたもち」と呼び、秋のお彼岸は萩の花にちなみ「おはぎ」と呼びます。昔は、春は皮が硬くなった小豆をこして「こしあん」に、秋は皮が柔らかい小豆をそのまま潰した「つぶあん」にするのが一般的でした。

赤い小豆には邪気を払う意味もあり、ご先祖さまへの感謝と無病息災を願ってお供えされてきたのです。

お花やお供えの選び方

お彼岸のお供え物には、季節の花や果物、お菓子などがよく用いられます。花は菊やカーネーション、リンドウなど長持ちする種類がおすすめです。

派手すぎない色合いで、香りが強すぎない花を選ぶと、お墓や仏壇にふさわしい雰囲気になります。果物やお菓子は、ご先祖さまが好きだったものや家族で分けられるものを用意しましょう。

お供えはあくまで感謝のしるしなので、高価である必要はありません。お参りが終わったら持ち帰り、家族でいただくのがマナーです。

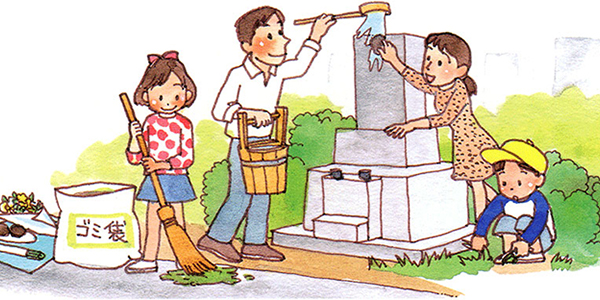

お墓参り・仏壇参りのマナー

お彼岸のお墓参りや仏壇参りでは、感謝の気持ちを表すために、まず掃除から始めます。

お墓では雑草を抜き、落ち葉やゴミを取り除き、墓石をやわらかいブラシやスポンジで洗います。仏壇も同様に、仏具を布で拭き、花立や香炉をきれいにしましょう。お供え物やお花を整えたら、線香を立てて手を合わせます。

線香の本数は地域や宗派によって異なりますが、迷った場合は1本でも構いません。大切なのは形式よりも心を込めることです。

お供え物は放置せず、帰りに持ち帰って家族でいただくことで「供養が完成する」とも言われています。

・沖縄の仏壇掃除完全ガイド|御願・お盆・お彼岸前に整える作法

子どもにお彼岸を伝える工夫

やさしい言葉への言い換え例(先祖=昔に生きていた人たち など)

お彼岸の意味や由来を子どもに話すときは、難しい仏教用語や抽象的な表現を避け、身近な言葉に置き換えると理解しやすくなります。

たとえば「先祖」は「昔に生きていた家族の仲間」、「此岸(しがん)」は「今みんながいる世界」、「彼岸(ひがん)」は「雲の向こうの静かな世界」といった具合です。「お墓参り」は「ありがとうを言うためにお墓に行くこと」と説明すると、行動の意味が具体的に伝わります。

ぼたもち作りや彼岸花観察など体験を通した学び

机上の説明だけでなく、実際に体験することが子どもの理解を深めます。春彼岸や秋彼岸には、親子でぼたもちやおはぎを作ってみましょう。

もち米を炊いて丸める作業は楽しく、出来上がったら「これをお供えしてからみんなで食べるんだよ」と教えることができます。

また、秋のお彼岸には赤く咲く彼岸花を見に行くのもおすすめです。花の色や形、咲く場所の意味を話しながら観察すれば、自然や行事のつながりを実感できます。

・お彼岸におはぎ・ぼたもちを作ろう|由来と簡単レシピ、親子で楽しむ行事食

絵本やクイズで楽しく学ぶアイデア

お彼岸を題材にした絵本や、季節の花・食べ物にまつわる物語は、子どもが親しみやすく学べる道具です。

例えば「春はぼたもち、秋はおはぎ。なぜ名前が違うの?」といったクイズを出すと、興味を持って答えを知りたくなります。

また、命や家族のつながりをテーマにした絵本を読み聞かせれば、お彼岸が「命を大切にする日」であることも自然と伝わります。遊びや読み物を通じて学ぶことで、行事への関心が長く続きやすくなります。

まとめ|家族でつなぐお彼岸の心

お彼岸は、ご先祖さまや自然への感謝を形にする日本の大切な行事です。春分・秋分の日を中心にお墓参りや仏壇参りを行い、ぼたもちやおはぎをお供えする風習には、長い歴史と深い意味があります。

子どもにやさしい言葉で伝えたり、一緒にお供え物を作ったり、季節の花を観察することで、行事の背景や心のこもった習慣が自然と受け継がれていきます。家族で過ごすお彼岸は、命のつながりを確かめ、感謝の気持ちを未来へ引き継ぐ大切な時間です。

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

ジュールクニチ(十六日)のお墓参り☆供え方や拝み方

ジュールクニチ(十六日)のお墓参り☆供え方や拝み方 沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③

沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③ 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール 沖縄での香典相場、親族の場合。気になる金額と考え方

沖縄での香典相場、親族の場合。気になる金額と考え方 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 【沖縄の御願】旧暦1月4日に行うヒヌカンのお迎えとは|下天の拝みの意味と由来【2026年度版】

【沖縄の御願】旧暦1月4日に行うヒヌカンのお迎えとは|下天の拝みの意味と由来【2026年度版】 親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談

親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談 沖縄の法要。年忌焼香(ニンチスーコー)の基礎知識

沖縄の法要。年忌焼香(ニンチスーコー)の基礎知識 夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは

夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは 旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

カテゴリ