沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】

沖縄のお彼岸は、本土のようにお墓参りが主流ではなく、ヒヌカン(火の神)やお仏壇、そして屋敷の神々へ拝みを捧げる「屋敷の御願」が中心です。

季節の節目に家族の健康や繁栄、日頃の感謝を祈る大切な行事であり、お供え物や拝み方にも独自の決まりがあります。

本記事では、2025年秋のお彼岸に向けて、屋敷の御願の意味や準備、お供え物の種類と並べ方、拝む順番や線香の本数、マンションなど現代住宅での工夫までわかりやすく解説します。

目次

沖縄のお彼岸とは?本土との違い

沖縄のお彼岸は、本土のように必ずお墓参りを行うわけではありません。

春分・秋分を中心に前後3日、合計7日間をかけて行う供養行事という点は共通していますが、沖縄では主に自宅での「家拝み(イエウガミ)」や屋敷の神々へ拝む「屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)」が中心です。

これは、祖霊を家の守護神「カミ(神)」として祀る独自の信仰と、限られたお墓参り行事(清明祭や十六日祭など)の文化背景が影響しています。

・沖縄のお彼岸は本州とは違う。その歴史と風習5つの違い

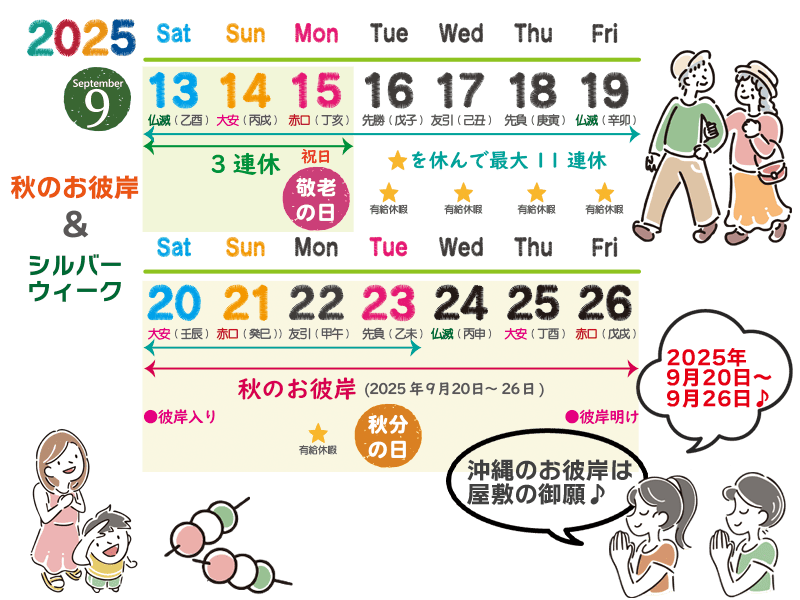

沖縄のお彼岸の時期と2025年日程

お彼岸は、昼と夜の長さがほぼ等しくなる「春分の日」「秋分の日」を中心とした7日間です。

2025年(令和7年)の秋彼岸は、9月20日(土)から9月26日(金)までの1週間で、この期間の中日(ちゅうにち)は9月23日(火・秋分の日)となります。

沖縄では、この時期を「屋敷の御願」や「家拝み」の目安にする家庭が多く、特に秋彼岸は祖霊への感謝を重視する傾向があります。地域や家庭によっては秋のみお墓参り(外拝み)を行う場合もありますが、大半は自宅での供養が中心です。

・沖縄、秋彼岸の拝み方☆2025年は9月20日~26日!

お墓参りより家拝みが中心になる理由

沖縄では、古くから「お墓とお仏壇はつながっている」という考え方があります。

このため、わざわざお墓に出向かなくても、自宅の仏壇に向かって拝むことで先祖に思いを届けられると考えられてきました。

また、門中墓(親族で共有する大きなお墓)文化も理由のひとつです。

大人数で一斉にお墓参りをすると混雑や負担が大きいため、清明祭(シーミー)や十六日祭(ジュールクニチ)など特定の行事に絞って墓参りを行い、それ以外は家拝みで済ませる家庭が多くなりました。

さらに、過去の風葬文化や「むやみに墓地に近づくと霊がついてくる」といった民間信仰も影響しています。

・沖縄の仏壇掃除完全ガイド|御願・お盆・お彼岸前に整える作法

お彼岸と六波羅蜜|六つの徳目に込められた意味と日常での実践方法

お彼岸で行う主な拝み(ヒヌカン・お仏壇・屋敷の御願)

沖縄のお彼岸では、以下の3つの拝みを中心に行います。

…台所に祀られ、日々の暮らしを見守る神様です。お彼岸の日にはお酒や水、塩、そして御馳走の一部をお皿に盛って供え、「今日がお彼岸であること」「家族の健康や安全を願うこと」を報告します。

②お仏壇(祖霊神)への拝み

…豚の三枚肉や魚の天ぷらなどを盛った御三味(ウサンミ)、果物、お菓子、白餅7個などを供えます。家長が先にお線香を上げ、感謝と無病息災を祈願し、家族や親族も順番に拝みます。

③屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)

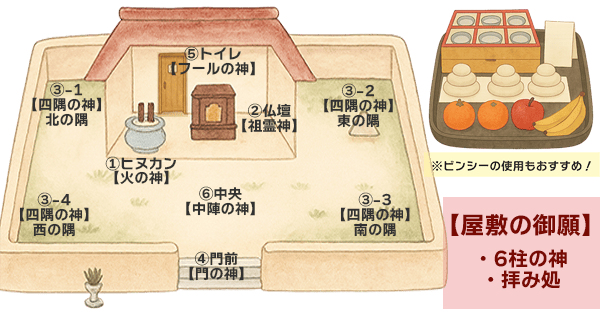

…屋敷を守る6柱の神々(ヒヌカン、仏壇、四隅の神、門の神、トイレの神、中陣の神)を順に巡り、感謝と繁栄を祈る行事です。お供え物はビンシーや膳にまとめ、拝む場所ごとにお線香の本数や並べ方を守ります。

マンションなど集合住宅で行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)の場合、玄関から外に向かって拝むなど、現代の住環境に合わせた方法もあります。

屋敷の御願とは

屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)は、沖縄の伝統的な拝み行事で、家や敷地を守る神々へ感謝を捧げ、今後の安全と繁栄を祈るものです。

日常では台所の火の神「ヒヌカン」が屋敷全体の神々への“お通し役”を担いますが、屋敷の御願では各神様のもとを直接巡り、手厚く拝みます。

お彼岸のほか、旧暦2月や年末などに行う地域もありますが、秋のお彼岸は特に祖霊や家の神々へ感謝を伝える大切な節目とされています。

屋敷の神々と役割(6柱)

沖縄の屋敷には、次の6柱の神々が宿るとされています。

…台所に祀られ、家の中心として日常の暮らしや食事を守ります。屋敷の御願の最初に拝む神様です。

②仏壇(祖霊神)

…先祖の霊を祀る場所で、7代を過ぎると家や一族を守る神「カミ」となります。

③四隅の神(ユンシヌカミ)

…屋敷の東西南北の四隅を守り、外部からの邪気を防ぐ神様です。

④門の神(ジョウヌカミ)

…門口に鎮座し、外からの災厄や不浄を防ぎます。

⑤トイレの神(フールヌカミ)

…家の中の不浄を浄化し、邪気を払うとされます。特に強い力を持つ神様として知られます。

⑥中陣の神(ナカジンヌカミ)

…玄関と門の間を守る神様で、人や運の出入りを見守ります。

お彼岸時期に屋敷の御願を行う意味

秋のお彼岸は、昼と夜の長さがほぼ等しくなり、あの世(彼岸)とこの世(此岸)が最も近づくとされる特別な期間です。

この時期に屋敷の御願を行うのは、祖霊や神々への感謝をより確かに届けられると信じられてきたためです。

また、お彼岸前に家や仏壇、ヒヌカン周りを掃除することで、神々を迎える準備を整えます。

掃除自体も御願の一部とされ、「家を清めてから祈る」ことが重要視されています。

地域や家庭で異なる時期・回数

屋敷の御願を行う時期や回数は、沖縄全域で一律ではありません。

●年3回型 … 旧暦2月・旧暦8月(秋彼岸)・年末

●年末のみ … 新年を迎える前の清めとして行う

●お彼岸のみ … 秋彼岸に絞って行う地域や家庭もあり

また、四隅の神を巡る際の回り方も春と秋で逆回りにする地域があります。

近年はマンションやアパート暮らしも増え、門や四隅が取れない場合には、玄関から外に向かって拝む簡略化も広がっています。

沖縄のお彼岸のお供え物

沖縄のお彼岸では、ヒヌカン(火の神)・お仏壇(祖霊神)・屋敷の神々へ、それぞれにふさわしいお供え物を用意します。

供える内容や並べ方には意味があり、家庭や地域によっても細かな違いがありますが、基本の形を押さえておくと安心です。

ヒヌカンへのお供え

ヒヌカンは台所に祀られ、家族の日常を見守る神様です。お彼岸の日には、普段のお供えに加え、御馳走の一部を添えます。

●ウサク(お酒)

●ミジトゥ(お水)

●マース(お塩)

●ウチャワキ(おかずの小皿)

※豚の三枚肉や魚の天ぷら、煮物などから数品

ヒヌカンへのお供えには箸を添えません。これは、神様へのお膳と先祖へのお膳を区別するためです。

お彼岸の朝にまずヒヌカンへ拝み、これから拝み事を行う旨を報告します。

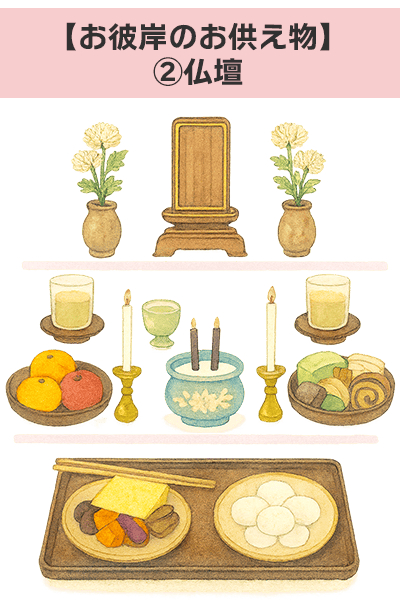

お仏壇へのお供え

お仏壇(祖霊神)には、家族や親族が集まった際に囲めるよう、御膳や重箱料理を中心とした華やかな御馳走を供えます。

●重箱料理

①ご馳走「ウサンミ(御三味)」の重箱

…豚の三枚肉の煮付け、昆布の煮物、魚の天ぷらなど奇数品目

②もちの重箱

…団子粉やもち粉で作った白い丸もち(色もち、ヨモギもち、あんこ入りでも良い)

●果物(ナイムン)の盛り合わせ

…りんご(母親)、バナナ(父親)、みかん(子孫繁栄)などが定番

●ムィグワーシ(お菓子)

…落雁やまんじゅう、マキガンなど7種盛り

●ウチカビ(打ち紙)

…後で焚くあの世のお金

お仏壇のお膳には祀っているご先祖様の人数分のお箸を添えるのが作法です。

屋敷の御願用のお供え(ビンシー・膳)

屋敷の御願では、屋敷内外の複数の神々を巡って拝むため、お供え物を持ち運びやすくまとめるのが特徴です。

伝統的には「ビンシー」という木箱や盆に整えますが、現代では膳やタッパーを使う家庭も増えています。

●ウチャヌク(三段重ねの白もち)…神様用は3組、仏壇用は2組

●果物の盛り合わせ(ナイムン)

●ウサク(お酒)

●花米(ハナグミ)…炊いていないお米2皿

●洗い米(アライグミ)…水で7回すすいだお米1皿

●シルカビ(白紙)…神様へ供える紙

拝む場所によってはシルカビを添えない場合もあります(仏壇や祖霊神には添えないのが一般的)。

・【沖縄の御願】拝みに欠かせない「シルカビ」と「ウチカビ」

屋敷の御願で拝む場所と順番

屋敷の御願では、屋敷を守る神々を一定の順番で巡拝するのが基本です。

最初にヒヌカンを拝み、そこから仏壇や屋外の神々へと進みます。

この順番には、神々同士の役割やつながりを踏まえた意味があります。

ヒヌカンから始める理由

ヒヌカン(火の神)は台所に祀られ、日常生活や家族の暮らしを見守る存在です。

同時に「屋敷の神々へのお通し役」とされ、最初に拝むことで「これから屋敷の御願を始めます」という挨拶を神々全体へ伝えてくれます。

ヒヌカンには、ウサク(お酒)、ミジトゥ(水)、マース(塩)、そして御膳やウチャワキ(おかずの小皿)を供えます。

お線香はジュウゴフンウコー(十五本御香)=日本線香15本分、沖縄線香ヒラウコーならタヒラ半(2枚半)を用います。

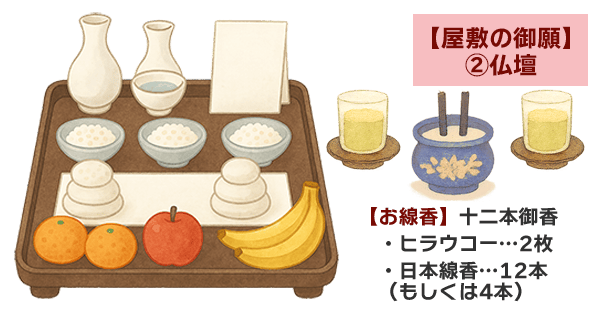

お仏壇(祖霊神)への拝み

ヒヌカンの次は、仏壇に祀られた祖霊神(先祖)への拝みです。

お仏壇は、亡くなった先祖がやがて家や一族を守る「カミ(神)」となる拠点であり、屋敷の御願でも欠かせません。

お供えは、御三味(ウサンミ)、白餅(ウチャヌク)、果物や菓子、ウチカビ(打ち紙)など。

お線香はジュウニフンウコー(十二本御香)=日本線香12本分、沖縄線香ヒラウコーならタヒラ(2枚)を供えます。

仏壇は神々ではなく先祖を祀る場所のため、シルカビ(白紙)は添えないのが一般的です。

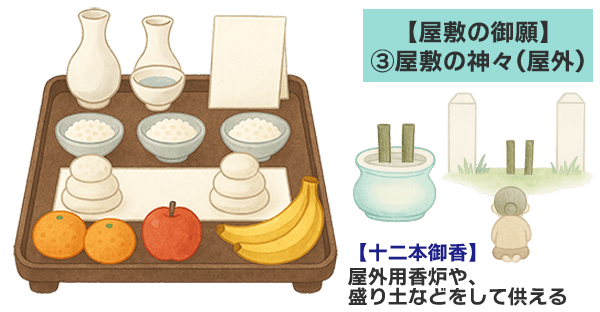

四隅の神・門の神・トイレの神・中陣の神

仏壇を拝んだ後は、屋敷の外周や要所を守る神々を巡ります。

…東西南北の四隅に鎮座し、外からの災いや邪気を防ぎます。春と秋で巡る方向が逆になる地域もあります。

②門の神(ジョウヌカミ)

…門口で外部からの災厄を防ぎます。

③トイレの神(フールヌカミ)

…家内の不浄を浄化し、厄を祓う力が強いとされます。

④中陣の神(ナカジンヌカミ)

…玄関と門の間を守り、人や運の出入りを見守ります。

これらの神々には、同じお供え物(ウチャヌク、果物、花米、洗い米、シルカビ、お酒)を持参し、順番に拝みます。

お線香はジュウニフンウコー(十二本御香)が基本です。

拝み言葉とお線香の本数

拝む際は、感謝と祈願の気持ちを簡潔に言葉にします。

例えば、屋敷の御願でよく用いられる言葉は次のようなものです。

今後とも家族みなが健康で穏やかに過ごせますようお見守りください。」

お線香の本数は神様ごとに異なります。

… ジュウゴフンウコー(日本線香15本/沖縄線香タヒラ半)

●仏壇・その他の神々

… ジュウニフンウコー(日本線香12本/沖縄線香タヒラ)

地域や家によっては、現代の住宅事情に合わせて簡略化し、日本線香5本や4本で代用する場合もあります。

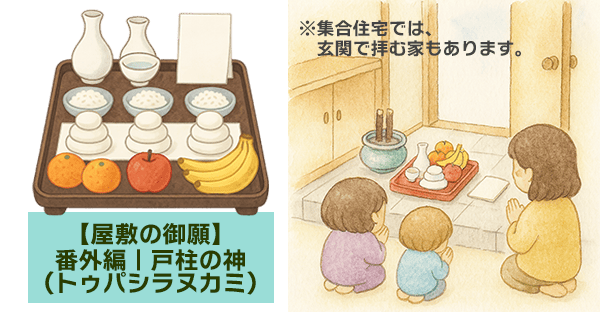

マンションや現代住宅での屋敷の御願

沖縄の屋敷の御願は、本来は門や四隅、屋外を含む複数箇所を巡る行事ですが、現代のマンションやアパート、庭のない住宅ではすべてを回るのが難しい場合があります。

その場合は、環境に合わせて拝み場所やお供え方法を簡略化しても問題ありません。大切なのは「神々への感謝の気持ちを込めて行うこと」です。

拝み場所が限られる場合の工夫

現代住宅では門や四隅が取れないことが多く、屋敷の神々を全て巡ることはできません。

その場合は、家を代表する神様や、神々をつなぐ役割を持つ神様を重点的に拝みます。

●ヒヌカン(火の神) … 台所に祀られ、全ての神々へのお通し(繋ぐ)役

●仏壇(祖霊神) … 先祖と家をつなぐ中心的存在

●フールヌカミ(トイレの神) … 厄を払い、家を守る強い力を持つ神

このように、全てを巡れなくても、主要な神々を選んで丁寧に拝むことで十分に意義があります。

玄関から外へ拝む方法

門や中陣の神が取れないマンションや戸建てでも、玄関を「外界との境界」として拝む方法があります。

①お供え物

…ウチャヌク、果物、お酒、花米、洗い米、シルカビなど)を盆や膳に整える)

②玄関の扉を開け、外に向かって置く

③お線香を上げて感謝と祈願の言葉を述べる

玄関先を門口の代わりにすることで、外からの災いや邪気を防ぐ祈りになります。マンションの場合は共用部や通路に配慮し、短時間で済ませるよう心がけましょう。

お供え物や線香の簡略化のポイント

現代の生活環境では、お供え物や線香もフルセットではなく簡略化する家庭が増えています。

●ウチャヌクは菓子製や既製品を利用

●果物は1〜2種類に絞る

●ビンシーの代わりにトレーやタッパーで代用

●線香は本数を減らす(ヒヌカン5本、その他4本など)

特に集合住宅では火の取り扱いに注意し、火をつけない「ヒジュルウコー(冷たい線香)」を用いることもあります。

まとめ|感謝と祈りを込めた沖縄のお彼岸

沖縄のお彼岸は、本土のようにお墓参りが中心ではなく、ヒヌカンやお仏壇、屋敷の神々へ拝む「家拝み」と「屋敷の御願」が基本です。

御馳走や果物、ウチャヌク、洗い米、花米など、それぞれ意味を持つお供え物を整え、感謝と祈りの言葉を捧げます。

屋敷の御願は、家と家族を守る6柱の神々を巡る大切な行事であり、現代住宅やマンションでも工夫すれば無理なく続けられます。

拝み方や本数など細かな作法は地域や家庭で異なりますが、共通するのは「日々の見守りへの感謝」と「これからの無事を願う心」です。

年に二度訪れるお彼岸は、家族が改めてつながりを感じ、先祖や神々との絆を深める良い機会。

形だけでなく、心を込めた拝みで、これからも沖縄の大切な文化を受け継いでいきましょう。

・屋敷の御願の行い方☆感謝を捧げる6つの手順

- カテゴリー:

- 沖縄の御願行事について

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法

旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説

【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】

沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

カテゴリ