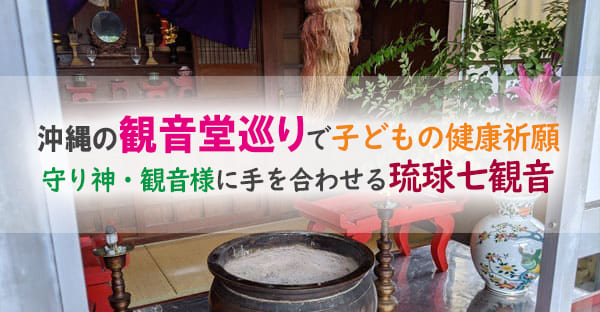

沖縄の観音堂巡り|子どもの健康を祈る観音様と琉球七観音の拝所

沖縄では、観音様は昔から「子どもの守護神」として信仰されてきました。

病気がちの子どもを見守ってほしい、家族が健やかに過ごせるように——そんな願いを胸に、多くの家庭が観音堂を訪れます。

なかでも、首里観音堂や奥武観音堂、嘉手刈観音堂、久志観音堂などは、今も地域の人々に親しまれる拝所(うがんじゅ)です。

本記事では、沖縄各地に残る観音信仰の背景や、琉球七観音として知られる観音堂の特徴を紹介しながら、子どもの健康祈願としての観音巡りの魅力をわかりやすくお伝えします。

目次

沖縄に根付く観音信仰と観音堂巡りの意味

沖縄では古くから、仏教由来の観音信仰が土地の信仰や祖先崇拝と結びつき、独自の文化として根づいてきました。

観音様は、どんな人の願いも受け止める慈悲の神として、地域や家庭の人々に親しまれています。

ここでは、沖縄における観音様の信仰の意味や、家庭と地域をつなぐ祈りの形を見ていきましょう。

観音様は子どもの守護神

◇沖縄では古くから、観音様は「子どもの守護神」として信仰されてきました。

病弱な子どもを守り、家族の健康と平穏を見守る存在として、地域の観音堂(クァンニンドゥー)や家庭の床の間で祀られています。

観音様は、慈悲の心で人々を包み込む神様。

その優しさから、子どもや母親、家庭を守る“親のような存在”として、今も多くの人が手を合わせています。

「正五九月」の観音拝みと地域信仰

◇観音様のご縁日である旧暦十八日に行う拝みは、「ジューハチヤ(十八夜)」と呼ばれます。

この拝みは、旧暦の一月・五月・九月――つまり「正五九月(しょうごくがつ)」に行われる御願(うがん)のひとつです。

正五九月は、一年の節目にあたる厄除けと感謝の月。

この時期に観音様へ手を合わせ、子どもの成長や家族の無事を祈ることで、心身を清め、新たな季節を迎えるという意味があります。

地域によっては、十八日に合わせて観音堂で祈願祭や地域行事を行うところもあり、今でも多くの人々が参拝に訪れます。

家庭での観音様・観音堂の両方を敬う習慣

◇沖縄では、家庭の観音様と地域の観音堂の両方を大切にする家庭が多くあります。

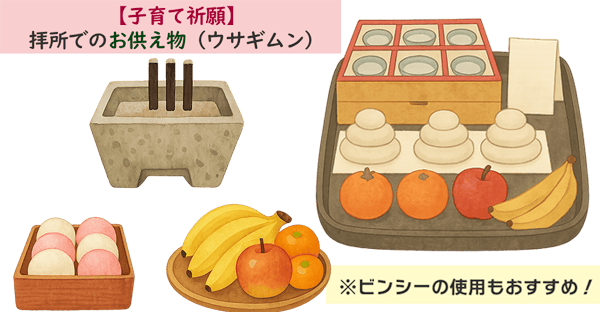

家では床の間に掛け軸や木像を祀り、正五九月の十八日にお供えをして拝み、地域では観音堂へ足を運んで感謝の祈りを捧げます。

観音様は家の神様でありながら地域の神様でもあるため、家庭と地域の祈りがひとつにつながっているのです。

その象徴が「観音巡り(クァンニンマーイ)」と呼ばれる風習。

かつては、子どもを連れていく健康祈願の行事でしたが、今では観光や文化行事としても親しまれています。

沖縄で観音様への拝み方やお供え物、また家庭に観音様を招き入れる、招き入れた観音様へ感謝を伝える祈り方について、詳しくは下記も併せてご参照ください。

・ジューハチヤ(十八夜)の御願|観音様への拝み方とお供え物【沖縄の正五九月】

観音様のさまざまな姿とご利益

観音様は、人々の願いに応じてさまざまな姿で現れると伝えられています。

沖縄でも各地の観音堂によって祀られている観音様の姿は異なり、祈願内容に合わせて参拝先を選ぶ方も多くいます。

ここでは、代表的な観音様の種類と、それぞれに込められたご利益を紹介します。

聖観音・子安観音・十一面観音

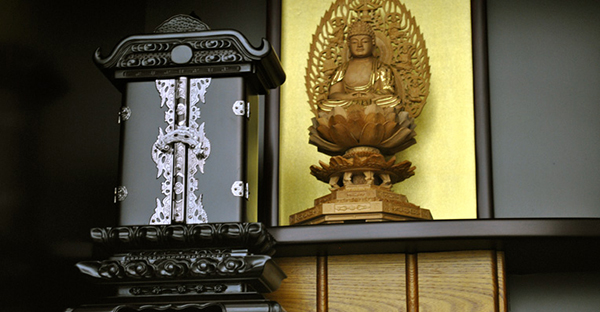

◇観音信仰の原点とも言えるのが「聖観音(しょうかんのん)」です。

正式には「観世音菩薩」と呼ばれ、あらゆる人々の苦しみや迷いを救う存在とされています。

沖縄でも多くの観音堂で祀られており、家庭円満や健康祈願など、幅広い御願に応えてくれる観音様です。

妊婦さんの無事な出産、子どもの健やかな成長を願う家庭に信仰され、古くから“母と子を見守る観音様”として沖縄でも厚く拝まれています。

怒りや悲しみ、喜びなど、あらゆる人の感情に寄り添い、争いや不安を鎮めるとされています。

家庭内の不和や人間関係の悩みを抱える人に拝まれることが多く、心を穏やかにする観音様です。

千手観音・楊柳観音などの象徴的な役割

◇「千手観音(せんじゅかんのん)」は、その名の通り無数の手を持つ観音様。

その手ひとつひとつには、苦しむ人を救う力が宿るといわれ、すべての人を平等に助ける象徴とされています。

沖縄では首里観音堂や金武観音堂などで祀られており、平穏や繁栄、病気平癒など幅広い願いに応える存在です。

柳は“しなやかに折れずに生きる”植物であることから、心の痛みを癒し、柔らかな気持ちを取り戻したいときに拝まれることが多い観音様です。

このように、観音様の姿にはそれぞれ意味があり、願いに応じた祈りの形があるのです。

祈願内容に応じた観音堂の選び方

観音堂を巡る際は、祈願の内容に合わせて参拝先を選ぶのもおすすめです。

● 子どもの健康や安産を願うとき……子安観音を祀る観音堂

● 家族の平和や心の癒しを求めるとき……十一面観音・楊柳観音を祀る観音堂

● 病気平癒や人生の困難に向き合うとき……千手観音を祀る観音堂

首里観音堂(那覇)では千手観音、奥武観音堂(南城)では母性を象徴する観音様、久志観音堂(名護)では“父観音”と呼ばれる観音様が祀られています。

それぞれの観音堂には地域の歴史や信仰が息づいており、「どの観音様を訪れるか」を考える時間もまた、祈りの一部といえるでしょう。

沖縄本島の代表的な観音堂を巡る

沖縄本島には、古くから人々に親しまれてきた観音堂が数多くあります。

それぞれの地域で独自の歴史と信仰を持ち、家族の健康や子どもの成長を願う場として大切に守られてきました。

ここでは代表的な5か所の観音堂を紹介します。

首里観音堂(那覇)—千手観音と家内安全

◇那覇市首里にある「首里観音堂(慈眼院)」は、沖縄で最も有名な観音堂のひとつです。

1618年、尚豊王の帰還を祈願して建立されたと伝えられ、現在も多くの人々が家内安全や健康祈願のために訪れます。

本堂には「千手観音菩薩」が祀られ、すべての人を平等に救う象徴とされています。

また、虚空蔵菩薩・勢至菩薩・普賢菩薩なども安置されており、学業成就や合格祈願の参拝者も多く見られます。

境内には沖縄式の拝みができる場所もあり、観光客だけでなく地元の家庭の拝み場としても親しまれています。

(那覇市首里山川町3-1 首里観音堂)

奥武観音堂(南城)—母観音としての信仰

◇南城市玉城の奥武島にある「奥武観音堂(おうかんのんどう)」は、母観音として広く知られています。

その由来は、かつて唐から漂着した船の乗組員が島の人々の手厚いもてなしに感謝し、金色の観音像を贈ったという伝説にあります。

この観音像は戦火で失われましたが、現在も島の人々によって新たな観音様が祀られ、信仰が続けられています。

奥武観音堂は「琉球七観音」のひとつに数えられ、毎年旧暦五月四日のハーリー行事の際には、海の安全と豊漁を祈願して拝みが行われます。

母のような慈しみの心で地域を見守る観音様として、南部一帯の人々から厚く信仰されています。

(沖縄県南城市玉城奥武80−80)

嘉手刈観音堂(うるま)—神拝みの聖地

◇うるま市石川嘉手刈にある「嘉手刈観音堂(かでかりかんのんどう)」は、神拝み(カミウガミ)の行事で知られる聖地です。

かつて僧侶が海岸に漂着して建立したとされる由緒を持ち、観音菩薩と如来像の二体が祀られています。

旧暦九月には「カミウガミ」の時期に合わせて多くの参拝者が訪れ、地元の人々が重箱料理を供えて祈願を行います。

この観音堂は、静かで穏やかな雰囲気の中に力強い信仰心が感じられる場所で、訪れる人の心を落ち着かせてくれると評判です。

(沖縄県うるま市石川嘉手苅163)

喜名観音堂(読谷)—旧暦9月18日の拝み

◇中頭郡読谷村にある「喜名観音堂(きなかんのんどう)」は、丘の上に佇む小さなお堂で、旧暦九月十八日の拝みで知られています。

この観音様は、金武観音堂の千手観音から分霊されたもので、地域では「トゥーティークン(土帝君)」と共に祀られています。

毎年秋には、地域住民が集まり家内安全や子どもの健康を願って拝みを行い、今でも地元の信仰の中心です。

静かな丘から見える海風景は美しく、参拝後に心が穏やかになると語る人も少なくありません。

(沖縄県中頭郡読谷村喜名)

久志観音堂(名護)—父観音ティラヌタンメー

◇名護市久志の「久志観音堂(くし)」は、父観音(ティラヌタンメー)として信仰される観音堂です。

この観音様は、奥武観音堂の「母観音」と対をなし、地域では“お寺のおじいちゃん”の意味をもつ「ティラヌタンメー」と呼ばれています。

久志の観音堂に祀られている石像は、沖縄戦を乗り越えた数少ない観音像のひとつであり、戦後も地域の人々によって守り継がれてきました。

旧暦一月と九月の十八日には、「ジューハチヤの拝み」が今も行われ、子どもの誕生を報告したり、家族の健康を祈願する伝統が残っています。

(沖縄県名護市久志)

琉球七観音と沖縄各地の観音巡り

「琉球七観音」は、かつて琉球王国時代から信仰を集めてきた観音堂の総称です。

地域によって選ばれる観音堂は多少異なりますが、一般的には次の七か所が知られています。

● 首里観音堂(那覇市・南部)

● 奥武観音堂(南城市・南部)

● 金武観音堂(金武町・中部)

● 嘉手刈観音堂(うるま市石川・中部)

● 久志観音堂(名護市・北部)

● 伊是名観音堂(伊是名島・北部離島)

● 鏡水観音堂(那覇市鏡水・南部)

それぞれの観音様が地域の人々に寄り添い、病気平癒・子育て・家内安全などの祈りを受け止めてきました。

中でも首里観音堂は王府ゆかりの祈願所として、久志と奥武の観音堂は“父母観音”として知られています。

鏡水のミーヌシン(那覇市)—安産と子育ての拝所

◇那覇市鏡水地区にある鏡水観音堂は、もともと儀間村にあった観音堂を移したものです。

戦前から安産・子育ての拝所として親しまれ、今も地域の方々が静かに祈りを続けています。

現在は基地敷地内にあるため一般参拝は制限されていますが、旧儀間村出身者を中心に、今も「ミーヌシン(目の神様)」として信仰が受け継がれています。

(沖縄県那覇市鏡水)

伊是名観音堂(伊是名島)—千手観音を祀る島の守り神

◇北部の離島・伊是名島にある伊是名観音堂は、島全体の守り神として厚く信仰されています。

1988年に千手観音像が安置され、以来、旧暦2月と5月には観音祭が催されます。

この祭りは子どもの健やかな成長と家族の無病息災を願う行事として続いており、島民にとって心の拠りどころです。

(伊是名村字伊是名原)(岬の高台に位置)

金武観音堂(金武町)—歴史をつなぐ中部の霊場

◇中部・金武町にある金武観音堂は、琉球七観音の中でも最も古い歴史をもつといわれています。

千手観音が祀られ、戦時中の被害を乗り越えて地域の人々の手で再建されました。

周辺の喜名観音堂や他の観音堂は、ここから分霊を受けたと伝えられています。

観音祭や旧暦九月の拝みには多くの人が訪れ、子どもや家族の健康を祈る姿が見られます。

(国頭郡金武町金武)

観音堂巡りに込める祈りと感謝

◇観音巡り(クァンニンマーイ)は、古くは病気の子どもを連れて健康を祈る旅として始まりました。

観音様を養い親(ヤシネーウヤ)として祀り、「どうかこの子をお守りください」と願う風習が、今も各地に残ります。

近年では観光や文化行事として訪れる人も増えましたが、根底にあるのは“感謝の祈り”。

観音堂を巡りながら「いつも見守ってくださり、ありがとうございます」と手を合わせるその時間が、何よりの御願(うがん)といえるでしょう。

子どもの健康祈願にまつわる沖縄の風習

沖縄では、観音様は「子どもの守り神」として古くから親しまれ、子どもの成長や健康を祈る御願(うがん)が各地に残っています。

その祈りの中で特に象徴的なのが、観音様を“養い親”とする信仰や、日々の感謝を込めた拝みの風習です。

ここでは、沖縄に伝わる子どもの健康祈願の形を紹介します。

ヤシネーウヤ(養い親)の意味

◇「ヤシネーウヤ(養い親)」とは、観音様を“養い親”として拝む風習のことを指します。

昔の沖縄では、病弱に生まれた子どもや、親との相性が良くないといわれた子どもに、観音様を新たな親としてお願いし、その加護を受けて育てるという習慣がありました。

この風習には、「命はみな神仏から授かったもの」という考え方が根底にあります。

観音様に養い親となっていただくことで、子どもを災いや病から遠ざけ、心身の健やかな成長を願うのです。

実際にヤシネーウヤ(養い親)の御願を行った家庭では、節目ごとに観音堂を訪れて成長の報告をし、感謝の拝みを続けていく習慣が今も残っています。

観音様へのご報告と感謝の拝み

◇沖縄では、祈願だけでなく「報告」も大切にされます。

子どもの成長や進学、就職など、人生の節目を迎えたときには、「観音様のおかげでここまで来ました」と感謝の気持ちを伝えるために観音堂を訪れる家庭が少なくありません。

「どうかこれからもお守りください」という感謝の拝みは、世代を超えて続く祈りの形です。

このように、観音信仰は願うだけでなく、感謝して伝えることで完成する――それが沖縄の御願文化の美しい特徴といえます。

・ジューハチヤ(十八夜)の御願|観音様への拝み方とお供え物【沖縄の正五九月】

現代に残る「観音巡りツアー」や地域行事

◇現代では、かつての観音巡りの風習が「観音巡りツアー」として再び注目を集めています。

沖縄本島や離島では、地元の観光協会や信仰団体が主催する小規模な巡礼行事も増えており、親子で参加する方も多く見られます。

こうした行事は、信仰というよりも地域の心をひとつにする時間として受け継がれています。

観音巡りを通して、親から子へ、子から孫へと祈りの心が伝わる――。

それは、時代を超えて沖縄の人々が大切にしてきた「家族を想う文化」そのものといえるでしょう。

まとめ|観音様が見守る、子どもの成長と家族の絆

沖縄の観音信仰は、古くから人々の暮らしとともに歩んできました。

それは、神仏を特別な存在として遠くに置くのではなく、「家族の一員のように身近に感じ、感謝を伝える」祈りの形です。

観音様は、どんな人にも優しく寄り添う慈悲の神様。

病気や悩みを抱えたとき、あるいは子どもの成長を願うとき、そっと手を合わせるだけで心が落ち着く――。

そんな“心の拠りどころ”として、今も多くの家庭や地域で大切にされています。

観音堂を巡る旅は、ただ願いを届けるだけでなく、自分や家族の幸せに改めて気づく時間でもあります。

「今日も無事に過ごせたことへの感謝」――その一念こそが、何よりの御願(うがん)なのかもしれません。

時代が移り変わっても、観音様への祈りは変わりません。

それは、親から子へ、そして次の世代へと受け継がれる“やさしさの文化”です。

家族の絆を想いながら、静かに観音様へ感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。

・ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識

- カテゴリー:

- 沖縄の御嶽や史跡について、

- 沖縄の御願行事について

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介!

【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介! 親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談

親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談 老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ

老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 一周忌に招待されたら。お供え物や服装、6つのマナー

一周忌に招待されたら。お供え物や服装、6つのマナー 夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは

夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識

ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識 【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説

【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説 沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③

沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③

カテゴリ