沖縄の旧盆、ウークイ当日の1日密着|ご先祖様と過ごす“お別れ”の段取り

沖縄の旧盆三日目「ウークイ」は、ご先祖様をあの世へとお見送りする日です。

この日は、仏前の拝みやウチカビの準備、重箱料理の用意など、静かな忙しさに包まれながら一日が進んでいきます。

本記事では、ある家庭のウークイ当日を朝から夜まで時系列でたどりながら、準備の流れや儀式の意味、家族の動きや気持ちの込め方までを丁寧にご紹介いたします。

初めてウークイを迎える方や、ご実家の習わしを見直したい方にとっても、きっとヒントとなる内容です。今回は沖縄県南部に住んでいる比嘉家(仮名)での実際の様子、暮らしの中で受け継がれる“お見送りの日”を、一緒に見ていきましょう。

目次

朝|静かに始まる“お見送りの日”

ウークイ当日の朝は、どこか空気が違います。

お盆三日目、ご先祖様をあの世へとお送りする日。仏壇を中心に家族の気持ちがひとつに向かう、静かであわただしい一日が始まります。

特別な声かけや号令があるわけではありませんが、家の中の雰囲気が少しずつ変わっていくのを感じます。

家中で支度が始まる朝時間

朝早くから、キッチンでは炊飯器の音、重箱を取り出す物音、下ごしらえの野菜を刻む音が聞こえ始めます。

誰からともなく、それぞれの役割を思い出すように手が動き始める時間です。

母は煮物の味を見ながら、冷蔵庫の中身と相談しつつおかずを整え、父は線香やウチカビの残りを確認。子どもたちは普段より少しだけおとなしく、おばあちゃんの近くに座って様子を見ています。

この朝の空気には、「そろそろだね」という無言の会話が流れています。準備はまだ始まったばかりですが、家族の心はすでにウークイへと向かっています。

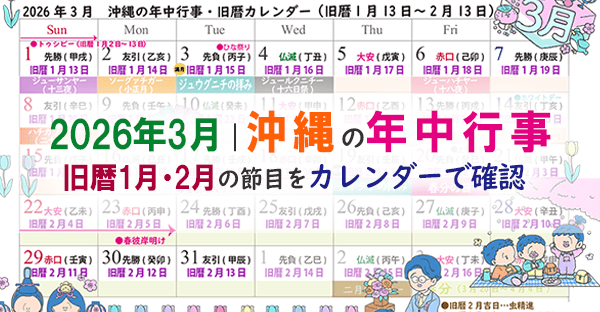

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

ウチャトゥとご膳の用意

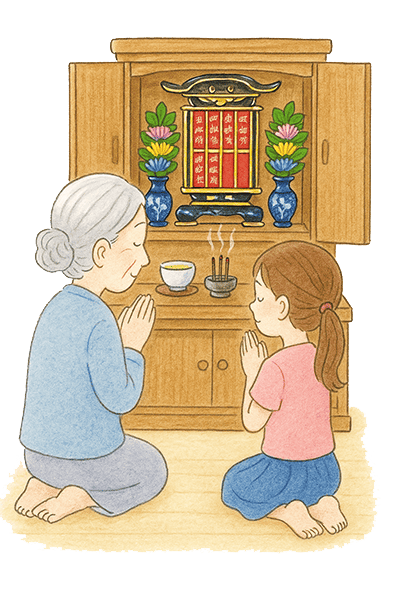

午前中には、ご先祖様への食事である「ウチャトゥ(御茶湯)」の準備を行います。

ウチャトゥは湯飲みに注いだ白湯やお茶と、ご飯・汁物・一汁三菜のような膳料理を、正式な形で仏壇にお供えするものです。

この日のウチャトゥは、特に丁寧に整えます。お茶碗には炊きたてのご飯をよそい、みそ汁は火を止める直前にもう一度温め直してからお椀へ。箸の先を整え、お皿の配置を確認し、静かに仏壇へ供えます。

お供えを終えると、ヒラウコーを焚いて手を合わせ、ご先祖様に「今日がウークイであること」「一日を通して準備を進めること」を伝えます。

こうして一膳ずつ、気持ちを込めて整えていくこの時間が、家族にとっての“お見送り”の始まりなのかもしれません。

・沖縄のお盆「ウンケー」とは?仏壇飾り・御膳・御願まで初日の流れを解説

昼|親族が集まり始める頃

昼前になると、家の中は少しずつにぎやかさを帯びてきます。

仏前にはウチャトゥが整い、お昼はナカビ(中日・ナカヌヒー)と同じような、御膳料理を供えます。

一方でキッチンではおかずや重箱の準備が進み、家族の会話も増えてくる時間帯です。ラフテー(豚の三枚肉の煮つけ)など、おかずの一部は前日から準備をしているものもあります。

また、重箱につめるおかず(ウサンミ)のなかには、スーパーで揃えるものも増えました。このように、親戚や分家の方が訪ねてくる前に、仏前の供え物や家族の食事も仕上げていきます。

家族の食事と供え物の準備

ウークイの日は、ご先祖様に供える料理だけでなく、集まった家族の食事も大切に扱われます。

午前中に下ごしらえした煮物や炒め物が、次々とお皿に盛り付けられ、重箱に詰めるものと分けて整えていきます。

この時点では、仏前に供える「ウサンミ(重箱料理)」はまだ仕上げません。

本番は夕方ですが、昼のうちに食材を冷ましておくことで、盛り付けやすくなります。

比嘉家ではおばぁがご馳走(ウサンミ)や宴のおかずまで、全て準備していますが、今では集まった家族や親族へ振る舞う料理として、仕出し料理やオードブルを準備する家もあるでしょう。

また、手が空いた人が果物を洗ったり、線香やロウソクの本数を再確認したりと、細かな準備が進みます。

こうして家中が“次に備える”空気に包まれる中で、自然と気持ちも引き締まっていきます。

・沖縄の重箱料理「ウサンミ」とは?慶事・弔事・年忌法要の違いと整え方の基本

分家から届く手土産や果物

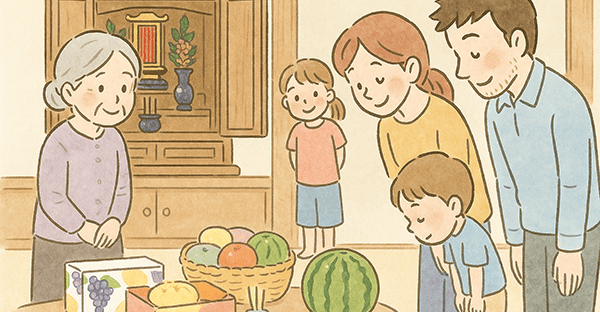

昼を過ぎたころから、分家の親戚や親しい方々が手土産を持って訪ねてきます。

果物の盛り合わせやお菓子、ビールやジュースなどが紙袋や箱に入れられ、次々と玄関に届きます。

「ご無沙汰しています」「今年もウークイですね」──

あいさつを交わしながら、仏壇に向かって一礼。お中元の品を仏壇の前に供え、ご先祖様への“お土産”として手渡されます。

もちろん、挨拶回りとなる前日のナカビ(中日・ナカヌヒー)に、すでに挨拶にいらっしゃった分家の親族もいます。前日にいただいた手土産のお中元も、仏壇に供えられるため、仏壇前はお供え物で賑やかです。

家によっては、そのお中元の上にウチカビをそっと添えて、ご先祖様にも届けられるようにと願いを込める風習もあります。

集まる人、整う供物、重なっていく品々──。

一つひとつが“お見送り”の気持ちとして重なり、夕方の儀式に向けて、静かに準備が整っていきます。

・沖縄の旧盆・中日(ナカビ)のお中元マナー|2025年おすすめ手土産とタブーも解説

夕方|いよいよウークイの本番へ

ウークイ(お送り)の儀式は、旧盆の3日目を締めくくる大切な行事です。ご先祖様にたっぷりと感謝を伝え、あの世へとお見送りするこの時間には、家族や親族がそろって仏前に手を合わせます。

かつては「少しでもご先祖様が長く滞在できますように」という願いを込めて、夜遅い時間にウークイを行う家庭も多くありました。しかし近年では、親族の帰宅時間や小さな子どもへの配慮から、夕方頃に行う家庭が増えています。

それでも、ウークイに込められた「共に過ごした3日間の感謝」と「また来年も元気にお迎えできますように」という想いは、変わらず今も受け継がれています。

仏前での拝みとウハチの儀式

夕方が近づくと、いよいよウークイの本番が始まります。仏壇の前ではご先祖様を送る拝みが行われ、最も大切な儀式のひとつである「ウハチ」が供えられます。

「ウハチ(御初)」とは、ご先祖様に感謝と敬意を込めて供える“最初のひと口”のこと。

家庭によって供え方は異なりますが、以下のような例があります。

●ラフテー(豚三枚肉の煮つけ)などのおかずをひっくり返して重箱に戻す「ウハチケーシ(御初返し)」を行う

いずれの方法も「最初にご先祖様に召し上がっていただく」という想いを表すもので、厳密な正解はなく、家ごとのしきたりや地域文化によって異なります。

ウハチを供えたあとは、家族全員で手を合わせ、ご先祖様がこの三日間を無事に過ごされたことへの感謝を伝えます。

拝み言葉には「健康に過ごしていただけたこと」「無事にお見送りする日を迎えられたこと」への願いも込められています。

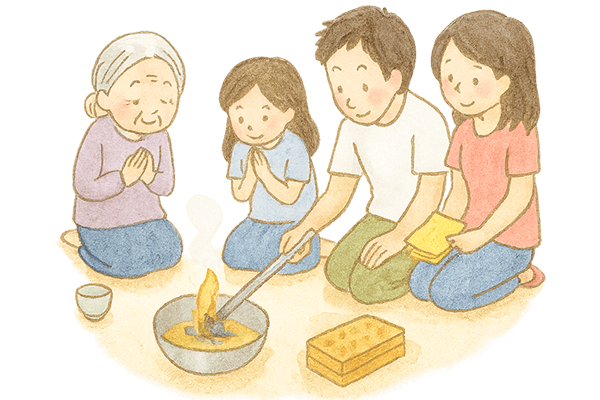

ウチカビを焚く時間と家族でつなぐ役目

ウークイ当日の夜、拝みが済んだあとは、いよいよ「ウチカビ(あの世のお金)」を焚いて、ご先祖様をあの世へお見送りする大切な時間です。

ウチカビを焚く順番には意味があり、まずは家長や年長者が火を入れ、その後に続いて家族全員でウチカビを焚いていくのが一般的です。

これは、家族のつながりを確かめながら、一人ひとりがご先祖様に向き合う儀式でもあります。

焚く際には、専用の金属ボウルや鍋などに網を敷き、その上で丁寧に火をつけます。燃やす枚数は各家庭によって異なりますが、重ねすぎず、炎が大きくなりすぎないよう注意するのが基本です。

この火には「報告」や「感謝」の意味が込められています。

「家族が元気に過ごしていること」「今年も無事にウークイを迎えられたこと」などを思いながら、それぞれの心で語りかけるように焚くのが、ウチカビの本質です。

最近では、小さなお子さんのいる家庭や集合住宅での火の取り扱いを考慮し、香炉のみで済ませたり、ウチカビを少量にとどめる家庭も増えています。

形式よりも気持ちを込めることが何よりも大切だといえるでしょう。

ウチカビを焚いた後、お供え物を手土産にする

ウチカビを焚き終えたあとは、仏前に供えていたおかずやお花を「手土産(ティーミージ)」としてクワズイモの葉や銀紙などで包み、お見送りの場へと持っていきます。

これは単に片付けるという意味ではなく、「ご先祖様があの世へ向かわれる道中にも、食べ物やお花の香りで寂しくないように」という想いを込めた、重要な儀式のひとつです。

特に、ウークイの儀式で使用した金属ボウルには、ウチカビの燃え殻とともに、おかずやウサンミの一部、供花が添えられます。

・仏壇から供え物を下げる

・カビバーチ(ウチカビを焚いた金属ボウル)におかずや花を入れる

・仏壇の香炉に供えていたお線香を下ろし、カビバーチに入れる

(お線香を下げる際は、「ウサンデーサビラ」と伝える)

・家族で門前へ移動し、最後のお見送りへ

この流れは、見送る家族が「ごちそうを一緒に持って帰ってね」と心を込めて手渡す、いわばお土産のような役割も果たしています。

沖縄ではこれを「ティーミージ(手土産)」と呼び、丁寧に包んで門前に運ぶことで、感謝の気持ちを形にするのです。

・ウークイのやり方|沖縄の旧盆最終日、ご先祖様を見送る儀式と作法を解説

夜|門前でのお見送りと片づけ

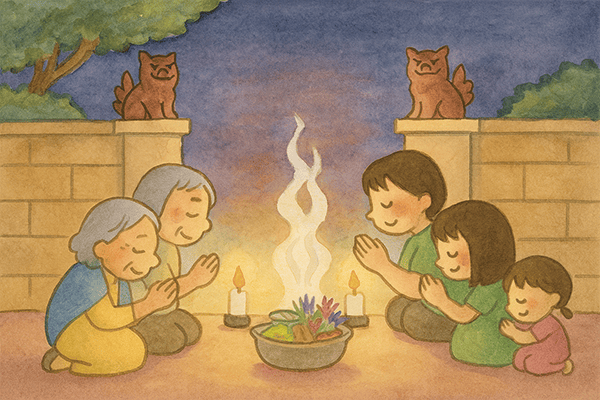

ウークイの夜は、3日間にわたって共に過ごしたご先祖様を、門前で見送る大切な儀式で締めくくられます。門を開け放ち、家族・親族みんなで見送りの準備に移ります。昔ながらの地域では、門前での送りの時間が決まっている所もあり、時間に合わせて家族が再集合することもあります。

門前には、昼間のうちに準備しておいた持った土(香炉台)、もしくは専用香炉、そしてティーミジ(手土産)を入れたカビバーチ(金属ボウル)を置きます。ここで火を焚くことで、あの世へ帰るご先祖様の足元を明るく照らし、無事に旅立たれるよう願いを込めて送り出します。

ヒラウコーとグイスを添えて

拝みの際には、家長がヒラウコー(平らな沖縄線香)を2枚焚くのが基本です。1枚目は香炉に、もう1枚は供え物の傍らに焚かれることもあります。線香の煙は“道しるべ”となり、ご先祖様をあの世へと導く大切な役目を担っています。

門前のカビバーチ(金属ボウル)に入れたテイーミージ(手土産)は、門前にそっと添えましょう。ウークイが終わってから、後で片づけます。地域によっては、ウークイを始める前に、無縁仏や餓鬼などが食べる「ミンヌク(水の子)」として、準備で出た野菜の切れ端などを門前に撒く風習も見受けられます。

また来年”の気持ちを込めて

拝みの最後には、「ヤーシー、マタ ハチグヮチ ヒヤミカチ ウティナライビーン(また来年、8月にお迎えいたします)」というような言葉を捧げ、ご先祖様を感謝の気持ちで見送ります。子どもたちも大人たちに習って手を合わせ、静かに見送りの時間を過ごします。

儀式が終わった後は、香炉の火を完全に消し、門前を清めて後片付けを行います。ご先祖様をお送りした安堵とともに、また来年も無事に迎えられるよう、家族みんなで心をひとつにする大切なひとときです。

まとめ|形より、想いが伝わるウークイを

沖縄のウークイは、単なる年中行事ではなく、家族みんなでご先祖様を迎え、感謝と祈りを込めてお見送りする大切な時間です。仏前の御初(ウハチ)やウチカビを焚く儀式、門前での拝みや見送りまで──そこには一つひとつの動作に意味があり、代々受け継がれてきた心があります。

もちろん、地域や家庭によって風習や段取りに違いがあるのも事実です。ですが何よりも大切なのは、故人やご先祖様を想う気持ち。形式や正解にとらわれすぎず、家族が心をこめて迎え、見送る時間こそが、何よりの供養になるのではないでしょうか。

「来年もまた、元気にお迎えできますように」──その祈りの輪が、今の家族と、これからの世代を優しく結んでいくのかもしれません。

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法

旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説

【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】

沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

カテゴリ