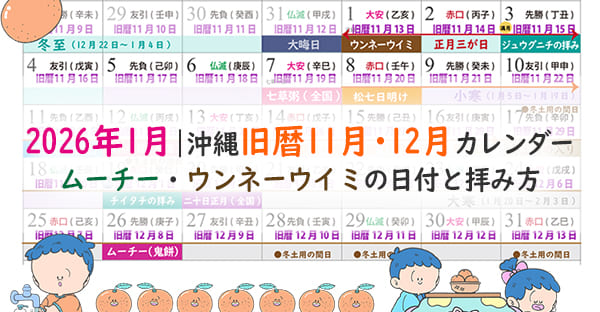

【2025年版】沖縄の十三夜(ジューサンヤ)と関帝王|商売繁盛を願う正五九月の拝み方

沖縄では旧暦9月13日に「十三夜(ジューサンヤ)」の拝みを行い、商売神・関帝王(クワンティンオー)へ感謝と繁栄を祈ります。

本州のお月見とは異なり、果物や菓子を供えて商売繁盛や家計安定を願う大切な御願(ウグァン)です。

那覇・久米の天尊廟をはじめ、多くの家庭で続くこの風習。

本記事では、沖縄での十三夜の由来からお供え物、現代の祀り方まで、沖縄ならではの拝み方を詳しく紹介します。

目次

沖縄の十三夜(ジューサンヤ)とは

◇沖縄の「十三夜(ジューサンヤー)」は、旧暦9月13日に行われる繁栄祈願の御願(ウグァン)です。

この日は商売神として信仰される関帝王(クワンティンオー)に感謝を捧げ、家計の安定や商売繁盛、家族の健康を祈る特別な拝みの日とされています。

…今年の十三夜は、2025年11月2日(日)です。

かつては床の間に関帝王や観音様の掛け軸を祀り、果物や菓子を供えて月の出を待ち、手を合わせるのが十三夜の習わしでした。

現代ではミニ祭壇や香炉を用い、住まいに合わせた形で続けられていますが、その根底には「月の光とともに繁栄を祈る」という古来からの信仰心が息づいています。

本州の「十三夜」との違い

本州で言う「十三夜」は、十五夜に続く「後の月」として知られ、秋の収穫を祝いながら月を鑑賞するお月見行事です。

豆や栗を供え、豊作を感謝する穏やかな催しとして親しまれてきました。

…旧暦1月・5月・9月の13日は関帝王の縁日とされ、特に9月13日は一年の締めくくりとして、金銭や家計の守護を願う拝みを行います。

お供え物には徳利と盃のお酒、果物や菓子の盛り合わせを整え、月の昇る頃に家族そろって感謝と祈りを捧げます。

このように同じ「十三夜」でも、本州では自然への感謝を表す行事、沖縄では神仏への感謝と繁栄祈願を行う拝みとして根付いており、その目的と意味に大きな違いがあります。

旧暦十三日の「縁日」とは

◇沖縄では旧暦の1カ月30日のうち、それぞれの日に神仏の縁日が割り当てられています。

(全国でも新暦ですが神仏の縁日が割り当てられていますよね。)

13日は関帝王、18日は観音様、8日は薬師如来、28日は不動明王といった具合に、日付ごとに祈りを届けやすい神仏が定められてきました。

この仕組みは「三十番神(さんじゅうばんしん)」や「三十日秘仏(さんじゅうにちひぶつ)」と呼ばれ、特定の日に拝むことで御利益が強まると考えられています。

そのため、旧暦13日は関帝王と最も縁が深い日であり、商売や金銭の守護、繁栄の願いを伝えるのに最適な日とされてきました。

昔の沖縄では、この縁日に合わせて床の間の掛け軸を掛け替えたり、関帝王へ特別なお供えを整えたりする家も多くありました。

今日でも旧暦13日を意識して拝みを行う家庭は多く、関帝王とのご縁を大切にする信仰が脈々と受け継がれています。

商売神・関帝王(クワンティンオー)とは

沖縄で「関帝王(クワンティンオー)」と呼ばれる神様は、中国の歴史書『三国志』に登場する名将・関羽(かんう)を神格化した存在です。

誠実さと義理堅さで知られ、古くから「信頼・信用・繁栄」を象徴する神として商人たちに厚く信仰されてきました。

関帝王は「ジングトゥ(金銭事)」の神様として、商売人や経営者はもちろん、家庭の家計を支える人々にも親しまれてきました。

・【沖縄の昔話】三国志で知られる関帝、沖縄に伝わる民話

久米三十六姓と関帝信仰の由来

関帝王信仰が沖縄に伝わったのは、14世紀末から15世紀初頭、中国・明の時代に渡来した「久米三十六姓(くめさんじゅうろくせい)」と呼ばれる人々によるものです。

彼らは外交や通訳、工芸などの技術に長け、琉球王国で重要な役割を担っていました。

やがて那覇の久米村では、家庭の床の間に関帝王の掛け軸を飾り、旧暦13日に拝みを捧げる風習が定着しました。

この信仰はやがて商人や職人のあいだにも広まり、那覇を中心に「商売繁盛の神様=関帝王」という文化が根づいていきます。

那覇・久米の天尊廟と関帝王

那覇市久米にある「天尊廟(てんそんびょう)」は、関帝王が祀られている聖地として知られています。

波の上宮のすぐ近くに位置し、もとは久米三十六姓の人々が建てた久米至聖廟の一部です。

…廟内では香炉に線香を立て、果物やお菓子を供えて祈願を行い、商売繁盛や家族の安泰を願う人々が今も訪れます。

特に旧暦1月・5月・9月の十三夜(ジューサンヤー)には多くの参拝者が訪れ、関帝王とのご縁を結ぶ大切な日とされています。

日中に天尊廟で祈願し、夜は月の出に合わせて自宅でも拝みを行う——そんな信仰の流れが今も受け継がれています。

関帝王のいる場所(天尊廟MAP)

那覇市若狭の「天尊廟(てんそんびょう)」は、波の上宮のすぐ近くにあり、関帝王をはじめ天尊・龍王・天妃宮が合祀されています。

関帝王を祀る場所として古くから信仰を集め、十三夜(ジューサンヤー)や正五九月の祈願で多くの参拝者が訪れます。

現在の所在地は下記マップの通りです。参拝の際は、午前9時〜午後5時の開門時間内に訪れると良いでしょう。

※那覇市若狭1丁目25−1(一般社団法人久米崇聖会 天尊廟・天妃宮)

沖縄で「ジングトゥ(金銭事)」を司る神様

◇沖縄では、関帝王は「ジングトゥ(銭事)」を司る神様として信仰されています。

「ジングトゥ」とは金銭や商売のことを指し、経済の安定や仕事の成功を願う御願には欠かせない存在です。

…お金の流れを整える神様として、リビングの香炉や小さな祭壇に関帝王を祀る家庭も少なくありません。

関帝王の信仰は単なる金運祈願に留まらず、「誠実に働く者を守り、努力を実らせる」という教えにも通じています。

その精神は、今も多くの沖縄の人々の暮らしと共に息づいているのです。

正五九月の祈願と十三夜の意味

◇沖縄では旧暦の1月・5月・9月を「正五九月(しょうごくがつ)」と呼び、昔から特別な月とされてきました。

この三つの月は「忌み月(いみづき)」とも言われ、生活の区切りや季節の変わり目にあたることから、神仏へ感謝と祈願を捧げる時期とされています。

関帝王への十三夜(ジューサンヤー)の拝みも、この正五九月に行われる御願のひとつです。

とくに9月の十三夜は、一年を締めくくる大切な祈りの日とされ、商売繁盛や家族の健康、家計の安定を願う家庭が多く見られます。

正五九月に拝む理由と厄除けの意味

「正五九月」が特別視されてきた背景には、沖縄の人々が自然の移ろいに合わせて暮らしてきた歴史があります。

旧暦の1月・5月・9月は季節の変わり目にあたり、体調を崩したり、災いが入りやすい「厄月」とも考えられてきました。

関帝王への十三夜の祈願も、この「厄除けと繁栄祈願」を兼ねた御願のひとつです。

商売を営む人々はもちろん、一般の家庭でも、仕事運や金運の安定、家族の無事を願って拝みを行ってきました。

十三夜の拝みは月の光とともに感謝を伝える儀式であり、災いを避けるだけでなく、「努力が実り、平穏に過ごせるように」という前向きな祈りが込められています。

・首里十二支カ所巡りは年末までに☆巡る四寺と参り方

観音様(ジューハチヤー)との関わり

◇正五九月の御願では関帝王ではなく、観音様(ジューハチヤー)へ祈る家庭もあります。

…観音様の縁日は旧暦18日で、沖縄では「十八夜(ジューハチヤー)」と呼ばれます。

関帝王が「商売繁盛・金銭の守護神」として信仰されてきたのに対し、観音様は「子育て・安産・家族の健康」を見守る存在として親しまれてきました。

どちらも正五九月の忌み月に拝むことで、厄を払い、暮らしを整える意味を持っています。

かつての家庭では床の間に掛け軸を掛け替え、十三夜には関帝王を拝む家庭があったように、観音様の掛け軸を床の間に祀り、十八夜には観音様を拝む家も多くありました。

家庭ごとの祈願内容に合わせて神仏を祀るこの風習は、沖縄独自の信仰文化であり、「家族の幸せを願う心」が形となって今も受け継がれています。

・ジューハチヤ(十八夜)☆観音様への御願の仕方

関帝王への十三夜の拝み方とお供え物

沖縄の十三夜(ジューサンヤー)は、関帝王(クワンティンオー)へ感謝を伝え、商売繁盛や家計安定を祈願する大切な日です。

昔ながらの床の間を持つ家庭では掛け軸の前で、現代ではリビングに設けた香炉や小さな祭壇で拝みを行います。

古くから沖縄では、月が昇る瞬間を神聖な時と考え、月明かりとともに祈りを届けることで、神仏とのご縁が強まると信じられてきました。

拝みの準備と時間帯

十三夜の拝みは、日中にお供え物を整え、月が昇り始める頃(おおむね19時前後)に行うの家庭が多いです。

可能であれば午前中に天尊廟へ参拝し、夜に自宅で拝みを行うとより丁寧な流れになります。

・床の間や祭壇がある場合は関帝王の掛け軸の前

・現代の住まいでは香炉(ウコール)や位牌の前

…で問題ありません。

玄関を開けて神様をお迎えし、月の方向を向いて手を合わせる家庭もあります。

祈る際は明かりを落とし、静かな空間で心を整えることが大切です。

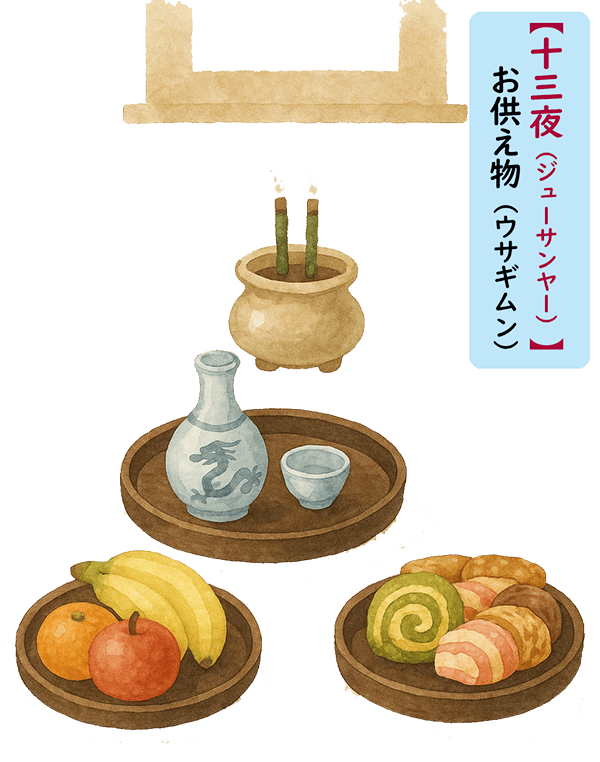

沖縄の十三夜:基本のお供え物

十三夜の拝みでは、日ごろの感謝を表す意味で、清らかな食べ物や香りのよい供物を整えます。

基本的なお供え物は次の通りです。

・徳利と盃に入れたお酒(ウサク)

・果物の盛り合わせ(りんご・みかん・バナナなど)

・菓子(ムイグァーシ)の盛り合わせ

・香炉(ウコール)

[お線香]

●ジュウニフンウコー(十二本御香)

・日本線香…12本(簡易版4本)

・ヒラウコー(沖縄線香)…タヒラ(2枚)

これらを小皿やお盆にまとめ、香炉の前に整えてお供えします。

果物は自然の恵み、菓子は子孫繁栄、花米は実りと家計の安定を象徴しており、いずれも「暮らしが豊かに続くように」との願いが込められています。

また、花やチャーギ(葉物)を添えると場が清められ、より丁寧な祈りの空間になります。

祈願内容の伝え方(感謝と繁栄祈願)

拝みでは、形式にこだわるよりも「心を込めて伝えること」が最も大切です。

昔の沖縄では、関帝王へ拝む際に次のような流れで祈願を行いました。

② 家族の健康と安全

③ 商売繁盛・仕事運の向上

④ 家計の安定・金銭の巡りの改善

⑤ 家族や門中(親族)全体の繁栄

拝み言葉は沖縄口でも現代語でも構いません。

たとえば次のように伝えると良いでしょう。

日々お守りいただきありがとうございます。

家族みな健康で、商売・仕事が順調に進みますように。

この家と関わるすべての人が、笑顔で暮らせますように。」

静かに手を合わせ、月明かりの下で心を整えれば、それだけで十分に意味のある祈願になります。

天尊廟での参拝と家庭での迎え入れ方

沖縄で関帝王を祀る代表的な場所が、那覇市若狭にある「天尊廟(てんそんびょう)」です。

波の上宮のすぐ近くに位置し、天尊・龍王・天妃宮とともに関帝王が合祀されています。

久米三十六姓の人々によって建立されたと伝わり、旧暦9月13日の十三夜(ジューサンヤー)や正五九月の祈願では、地元の人々が参拝に訪れる姿が見られます。

天尊廟では、まず関帝王への感謝と祈願を捧げ、その後に家庭へ「迎え入れの拝み」を行うのが伝統的な流れです。

ここではその参拝手順と、家庭での迎え入れ方を紹介します。

天尊廟での参拝手順とお供え物

◇参拝は午前中、天尊廟の開門時間(9時〜17時)の間に行うのが理想的です。

…準備するお供え物は、ウサク(お酒)、果物、菓子、線香(日本線香または沖縄線香)など。

まず拝殿に入り、静かに一礼して心を整えます。

香炉に線香を立てる際は、次のような種類と本数を目安にしましょう。

● 沖縄線香(ヒラウコー):2枚(タヒラ)

線香を立てたあと、日ごろのお守りへの感謝と、これからの商売・家計の安定を願いましょう。

このとき、拝み言葉は現代語でも問題ありません。

必要であれば、関帝王を家に迎え入れたい旨を伝えます。

ヒジュルウコーを持ち帰る迎え入れの流れ

天尊廟で供えた線香のうち、火を灯していないもの(ヒジュルウコー/冷たい線香)を持ち帰るのが「迎え入れ」の基本です。

この線香には関帝王のご加護が宿るとされ、家庭の香炉に供えることで、神様を家にお迎えする意味を持ちます。

自宅に戻ったら、十三夜の夜にその線香を香炉へ移し、火を灯して供えましょう。

この瞬間に関帝王が家に宿り、家族を見守ってくださるとされています。

・【沖縄の御願】拝みに欠かせない「シルカビ」と「ウチカビ」

家庭で祀るときのポイント(香炉・白封筒の扱い方)

家庭で迎え入れた関帝王は、床の間やリビングの一角など、清潔で落ち着いた場所に祀ります。

香炉(ウコール)は、できれば白または淡い青磁の器を用意し、線香の灰を常にきれいに保つことが大切です。

ヒジュルウコーを包んでいた白封筒やシルカビは、感謝を込めて処分します。

次の十三夜までの1年間は、日々の感謝を込めて軽く手を合わせたり、商売や家計に節目があるときに拝むと良いでしょう。

大切なのは形式よりも、「感謝と誠意をもって祀ること」。

関帝王への祈りは、日々の努力を支える励ましとなり、家庭の中に穏やかな気の流れをもたらしてくれるでしょう。

現代の祀り方と床の間の信仰

◇かつて沖縄の家庭では、「床の間(トゥクヌマ)」が神仏を祀る中心の場所でした。

…関帝王の掛け軸や観音様の絵を掛け、季節ごとの縁日に合わせて御願(ウグァン)を捧げることで、家庭の繁栄や安全を願ってきました。

床の間は単なる飾りの空間ではなく、神仏とつながる神聖な場。

そこに香炉(ウコール)や供物を整えることで、家族の「信仰の心」が形になっていたのです。

しかし、現代の住宅では床の間を持たない間取りが一般的となり、祀り方も時代に合わせて変化しています。

床の間信仰からミニ祭壇へ

◇床の間がない現代の家庭では、リビングやダイニングの一角を利用して、関帝王を祀る小さな祭壇を設ける人が増えています。

…香炉と盃、果物皿をコンパクトに並べるだけでも十分です。

琉球ガラスの小皿や白磁の香炉など、インテリアになじむ仏具を選ぶと、日常の中で自然に手を合わせる習慣が生まれます。

また、モダン仏壇や手元供養用のミニ仏壇を用い、扉を閉めてすっきりと祀るスタイルも人気です。

生活空間に無理なく溶け込み、来客時にも違和感がありません。

このように「床の間に祀る」という形が減っても、関帝王を敬い、日々の感謝を伝える心は今も変わらず受け継がれています。

インテリアと調和する祈りの空間づくり

祈りの場は、特別な場所であると同時に、日々の暮らしに寄り添う穏やかな空間でもあります。

現代の祀り方では、住まいのデザインやライフスタイルに合わせて「無理なく続けられる」工夫が大切です。

● 壁際に小さな香炉を置く

● 関帝王の掛け軸や絵を額装して飾る

● お供えをしやすい低い棚を設ける

…といった形でも十分に心を伝えられます。

十三夜(ジューサンヤー)の日だけ特別に供物を整え、月を見ながら手を合わせる──。

そんな日常の中の小さな拝みこそが、関帝王への祈りを次の世代へつなぐ力になります。

形式にとらわれず、感謝の気持ちを暮らしの中に残すこと。

それが現代の「床の間信仰」の新しいかたちといえるでしょう。

・モダン仏壇専門店|供養ギャラリーMemorial

まとめ|十三夜は「感謝と繁栄を祈る日」

沖縄の十三夜(ジューサンヤー)は、旧暦9月13日2025年11月2日(日)、関帝王(クワンティンオー)へ感謝と祈願を捧げる伝統行事です。

本州のお月見とは異なり、商売繁盛や家計の安定、家族の健康を願う「祈りの日」として今も大切に受け継がれています。

那覇・久米の天尊廟では、多くの人々が十三夜や正五九月に参拝し、家庭では香炉や小さな祭壇を整えて月の出に祈りを捧げます。

月明かりの下で関帝王へ感謝を伝える拝みは、古くから「心を整える御願(ウグァン)」として親しまれてきました。

時代とともに祀り方は変化しても、神仏を敬う心と感謝の想いは変わりません。

この十三夜をきっかけに、関帝王とのご縁を深め、日々の暮らしに穏やかな実りと繁栄を招いてみてはいかがでしょうか。

- カテゴリー:

- 沖縄の御嶽や史跡について、

- 沖縄の御願行事について

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法

旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説

【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】

沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

カテゴリ