沖縄・首里十二支巡り|四寺を巡る開運参拝と琉球王国の寺参り「テラマーイ」

琉球王国時代から伝わる「テラマーイ(寺参り)」は、国家安泰や家門繁栄を祈る古来の参拝行事です。

その流れを受け継ぎ、今も首里の四つの寺を巡って干支の守り本尊を拝むのが「首里十二支巡り」。

年末やトゥシビー(年祝い)、法事など人生の節目に行われ、家族の健康や厄除けを祈願する沖縄ならではの風習です。

本記事では、テラマーイと首里十二支巡りの違い、巡る四寺と拝み方の作法を分かりやすく紹介します。

目次

琉球王国時代から伝わる「テラマーイ(寺参り)」とは

◇沖縄に古くから伝わる「テラマーイ(寺参り)」は、琉球王国時代から続く仏教行事です。

もとは王府や士族層が国家の安泰を祈るために行っていた公儀的な参拝で、後に庶民の間にも広まりました。

「寺参り」という言葉には、寺院を巡り仏へ感謝と祈願を捧げるという意味が込められています。

寺参りの起源と意味

◇テラマーイの起源は、琉球王国の政治と深く関わっています。

当時、首里城を中心とする王府は仏教を国教的に保護し、臨済宗妙心寺派の寺院が国の行事にも関わっていました。

そのため、王や高官が年の節目や政変の前後に寺を巡拝し、国家安泰・五穀豊穣を祈る「寺参り」が行われたのです。

やがてこの行事は士族から町人へと広がり、家門の繁栄や祖先供養を願う個人参拝の形に変化しました。

庶民にとっても、寺を巡ることは心身を清め、家族を守る大切な祈りの行為となっていったのです。

正五九月に行う「寺参り」の家庭行事

◇琉球では旧暦の「正五九月(しょうごくがつ)」を「忌み月(いみづき)」と呼びます。

この時期は一年の穢れを祓い、心身を慎む大切な節目とされてきました。

家庭によってはこの忌み月に、寺を巡り家族の安全を祈る「テラマーイ」を行います。

年の初めの正月には新しい一年の無病息災を、五月には夏を前にした厄除けを、九月には秋から冬にかけての実りと感謝を祈願します。

このように「正五九月の寺参り」は、季節ごとの区切りに穢れを祓う意味を持ち、家門の守護を願う風習として今も受け継がれています。

カミウガミ(神拝み)との違い

◇沖縄の信仰には「カミウガミ(神拝み)」や「ウガンマーイ(御願回り)」と呼ばれる風習もあります。

これらは御嶽(うたき)や火の神ヒヌカンなど、自然神・祖霊神へ祈る神道的・民俗的な行事です。

一方、テラマーイは寺院を巡る仏教的な参拝であり、目的や作法が異なります。

● テラマーイ…仏や菩薩へ祈る仏教的参拝

いずれも「家族の安寧を願う祈り」である点は共通していますが、テラマーイでは仏の教えを通して自らを省みる心が重んじられ、より静かな祈りの行として行われてきました。

この仏教的な祈りの文化が、後に首里十二支巡りへと受け継がれていくのです。

「首里十二支巡り」とは

◇「首里十二支巡り」は、首里にある四つの寺院を巡り、十二支の守り本尊へ拝みを捧げる行事です。

琉球王国時代の寺参り「テラマーイ(寺参り)」をもとに、庶民のあいだで家族の健康や厄除けを願う民間信仰として広まりました。

現在でも年末やトゥシビー(年祝い)など、節目の時期に首里の四寺を巡拝する家庭が見られます。

テラマーイの一種として庶民に広がった行事

◇首里十二支巡りは、もともと士族や王府関係者が行っていた公的な「寺参り(テラマーイ)」がもとになっています。

当時のテラマーイでは、国家や王家の安泰を祈る意味が強く、寺院を巡ること自体が格式ある行為でした。

しかし、時代の移り変わりとともに、この風習は一般の人々にも受け継がれます。

首里の町には臨済宗妙心寺派の寺院が多く、地域住民にとって寺院は身近な信仰の場でした。

庶民の間では「自分の干支の仏様を拝めば、厄が祓われる」「家族の健康が守られる」と考えられ、公儀的な行事から、家庭単位で行う温かな祈りの行事へと変化していったのです。

このように、首里十二支巡りはテラマーイの民間化・生活化した形として根づき、

沖縄独自の信仰文化の一つとして今も息づいています。

十二支と守り本尊を拝む意味

◇首里十二支巡りでは、干支ごとに定められた守り本尊を拝みます。

人は生まれ年の干支によって守護する仏が異なり、その仏様に祈ることで、一年の安全や運勢の向上を願うのです。

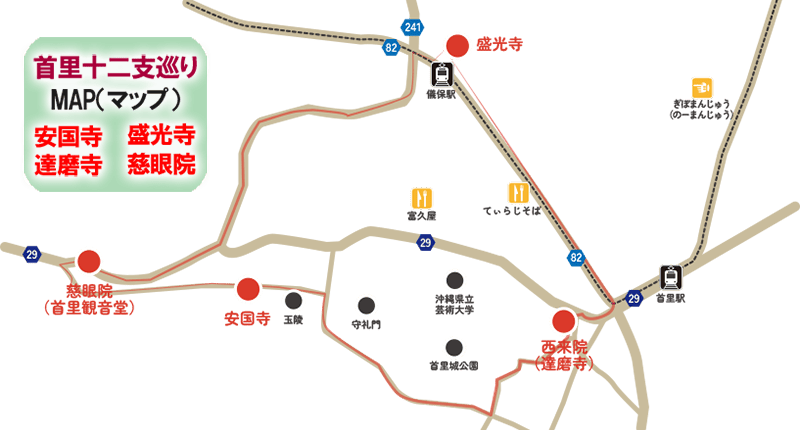

寺院に祀られた守り本尊は次の通りです。

首里観音堂(慈眼院)では子・丑・寅・辰・巳・午、達磨寺(西来院)では卯・戌・亥、盛光寺では未・申、安国寺では酉をそれぞれ祀っています。

守り本尊の仏様は、干支の性質と結びつけられており、たとえば学問の文殊菩薩や知恵を司る虚空蔵菩薩など、それぞれに得意とするご利益があります。

そのため、家族それぞれの干支の寺院を参拝したり、全ての寺を巡って十二の仏へ感謝を伝える家庭もあります。

こうした祈りの行為は単なる開運ではなく、「自分を守る仏への感謝」「家族や祖先とつながる祈り」として受け継がれてきました。

いつ行う?首里十二支巡りの時期と目的

◇首里十二支巡りは、決まった日に限らず、節目ごとに行われるのが特徴です。

…中でも多いのが、年末・トゥシビー(年祝い)・法事・忌み月(正五九月)の時期です。

年末の寺参りでは、一年の感謝を伝え、新しい年の無病息災を祈願します。

トゥシビー(年祝い)の年には、干支の仏に厄除けを祈る意味があり、家族の代表が四寺を巡拝して「これからの十二年を無事に過ごせますように」と祈る姿が見られます。

また、法事や年忌などの供養の際には、故人の干支の守り本尊を拝み、安らかな成仏と家族の加護を願う家庭もあります。

一方、正五九月の「忌み月」には、穢れを祓い新しい節目を迎えるために寺を巡る家もあり、これはテラマーイの原型を今に残す行いといえるでしょう。

このように首里十二支巡りは、一年を整え、家族を思い、感謝を捧げる祈りの行事として、今も首里の暮らしに静かに息づいています。

首里十二支巡りで巡る四つの寺

◇首里十二支巡りでは、首里の四つの寺院を巡拝します。

それぞれの寺には干支の守り本尊が祀られ、祈願の目的やご利益も少しずつ異なります。

ここでは首里の信仰を支えてきた四寺の歴史と、守り本尊の特徴を紹介します。

慈眼院(首里観音堂)|子・丑・寅・辰・巳・午

◇首里観音堂は、首里十二支巡りの中心となる寺院です。

正式名称は「慈眼院(じげんいん)」で、臨済宗妙心寺派に属します。

1618年、尚久王が息子の無事を願って観音堂を建立したことに始まり、その後は琉球王国の国王が毎年国の安全を祈願するようになりました。

境内からは那覇の町や海を一望でき、古くから航海安全や国家安泰を祈る聖地とされてきました。

・千手観音菩薩(子年)

・虚空蔵菩薩(丑・寅年)

・普賢菩薩(辰・巳年)

・勢至菩薩(午年)

…の四尊です。

多くの仏が集まることから、家内安全や諸願成就を願う人々が訪れます。

首里十二支巡りでは、最初に参拝する寺として選ばれることが多い場所です。

(〒903-0825 沖縄県那覇市首里山川町3丁目1)

安国寺|酉の守り本尊・不動明王

◇安国寺は、那覇市首里寒川町にある臨済宗妙心寺派の寺院で、沖縄仏教の中心的な存在です。

創建は琉球王国の尚泰久王の時代とされ、1457年に建立されました。山号は太平山、本尊は不動明王です。

・不動明王(酉年)

不動明王は大日如来の化身で、煩悩を断ち切り人々を正しい道へ導く存在とされています。

酉年生まれの守り本尊として信仰され、勝負事に挑むときや病気平癒を願う際に参拝する人も多く見られます。

境内の鐘楼門や仁王像は沖縄最大級の寺院建築で、琉球王国の格式を今に伝えています。その厳かな佇まいは、首里十二支巡りのなかでも特に力強い祈りを感じられる場所です。

(〒903-0826 沖縄県那覇市首里寒川町1丁目2)

西来院(達磨寺)|卯・戌・亥

◇西来院は「達磨寺(だるまでら)」の名で親しまれています。

那覇市首里赤田町にあり、臨済宗妙心寺派に属する古刹です。

山号は達磨峰、創建は尚寧王の時代にまで遡ります。

・文殊菩薩(卯年)

・阿弥陀如来(戌・亥年)

…で、知恵と慈悲を象徴します。

学問成就や合格祈願の参拝者が多く、また女性や子どもの健康を願う「守護の寺」としても知られています。

境内には願いが叶う「持ち上げだるま」や、撫でた部分が治ると伝わる「撫でだるま」などもあり、穏やかな雰囲気の中で多くの人が祈りを捧げています。

その親しみやすさから、地域の人々にとっては心の拠りどころとなってきました。

(〒903-0813 沖縄県那覇市首里赤田町1丁目5−1)

盛光寺|未・申

◇盛光寺(せいこうじ)は、那覇市首里儀保町にある臨済宗妙心寺派の寺院です。

寺の名前「盛光(せいこう)」が「成功(せいこう)」と同じ読みであることから、

仕事運や目標達成を願う参拝者も多く訪れます。

・大日如来(未・申年)

御本尊は未・申年の守り本尊である大日如来。

仏教において大日如来はすべての仏の中心に位置し、宇宙そのものを象徴する存在とされています。

境内には烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)を祀る祠もあり、身の穢れを祓う神として信仰されています。

静かな住宅街に佇むこの寺は、首里十二支巡りの締めくくりにふさわしい落ち着いた雰囲気を持っています。

(〒903-0821 沖縄県那覇市首里儀保町3丁目19)

首里十二支巡りの拝み方とお供え物

首里十二支巡りでは、寺院を巡るだけでなく、沖縄独自の「御願(ウグァン)」の作法でお供えを整えます。

持ち物の準備からお供え物の並べ方、拝み言葉(グイス)の唱え方まで、感謝と祈りを丁寧に伝えることが大切です。

持ち物の準備

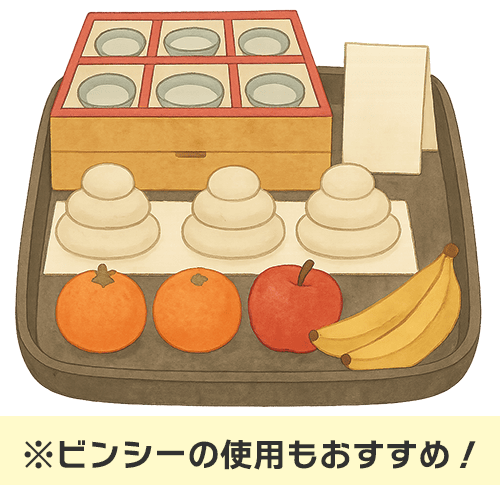

◇寺参りの際に便利なのが、沖縄式の御願具「ビンシー(瓶子)」です。

沖縄の御願では必ずしも必要なものではなく、タッパー等で代用ができます。ただ、沖縄ではホームセンターやスーパーでも大小の2種類で販売している様子を見かけるので、気になる方はぜひ探してみてください。

漆塗りや木製の小箱の中に、祈りの基本となるお供え物を納めます。基本的には下記のお供え物を供えますが、地域によって多少の違いがあるでしょう。

・生米(ハナグミ)

・洗米(アライグミ)

・塩(マース)

・お酒(ウサク)

…などをそれぞれ左右一対で整えます。

ビンシーの前には、ナイムン(果物)やウチャヌク(白もちを三段に積み上げたお供え物)を並べるとより丁寧です。

ナイムン(果物)はリンゴ・バナナ・ミカンなど、家族を象徴する三種を選ぶ家庭が多く、リンゴは母性、バナナは父性、ミカンは子孫繁栄を表すとされます。

また、供えの手前には三十五円の「クバンチン」を添える地域もあります。

これは御願が不足なく届くようにとの意味を持ち、「フソク(不足)」を補うお供え物です。

三枚の硬貨を合わせて三十五円とし、祈りの誠を表します。

こうして整えたビンシーを丸盆にのせ、風呂敷に包んで持参します。

手作りの祈り支度こそ、沖縄らしい首里十二支巡りの姿といえるでしょう。

・【沖縄の御願】屋外の拝みで用いる「ビンシー」とは

お供え物の並べ方と線香の供え方

お寺に到着したら、まずお供え物を机や香炉前に丁寧に並べます。

中央にビンシー、その手前に果物やウチャヌク、左にハナグミ(生米)・右にマース(塩)を置くのが基本です。

向きをそろえ、神仏に正面を向けるように整えると清らかな印象になります。線香は沖縄の「ヒラウコー(平御香)」を使うのが一般的ですが、現代では日本線香を用いる家庭も増えました。

供えるお線香は日本線香15本分を指す「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」と呼ばれる本数、沖縄線香ヒラウコー(平御香)であればタヒラ半(2枚半)です。

…ヒジュルウコーの場合、半紙の上に二枚半(日本線香十五本分)を置きます。

拝みを終えた後は、ヒラウコーを半紙(シルカビ)に包み、自宅へ持ち帰って仏壇や香炉で焚きます。

火を使わないことで寺院の安全を保ちつつ、祈りの続きを家に繋ぐ沖縄らしい作法です。

また、使用後の供え物は持ち帰り、家で感謝を込めていただくとよいでしょう。

それが御願の締めくくりの礼儀とされています。

拝み言葉(グイス)の唱え方と例文

◇を整えた後は、静かに手を合わせて「グイス(祝詞)」を唱えます。

「グイス(祝詞)」とは、神仏へ祈りの内容を伝える言葉であり、形式よりも心を込めて伝えることが大切です。

古くは沖縄語で唱えられていましたが、現代では自分の言葉で感謝や願いを述べても問題ありません。

以下は、一般的な首里十二支巡りで唱えられる現代語の一例です。

「ウートゥートゥー。

首里観音堂(または寺名)の御仏さまへ、

本日の良き日に(住所)の(家族名・干支)が

健康と家内安全の御願をいたします。

ミハナ(お米)・ウサク(お酒)・マース(塩)を

お供えいたしました。

どうぞお受け取りくださり、

来る一年も家族みながカラダガンジュー(体丈夫)で

過ごせますように。

ウートゥートゥー。」

最後に、クバンチン(三十五円)をお賽銭箱に納めて一礼します。

この行為で御願が「届いた」ことを意味し、拝みの締めくくりとなります。

首里十二支巡りは、ただ参拝するだけでなく、感謝の心を形に表す行事でもあります。

ひとつひとつの作法には、祖先から受け継がれた祈りの形が息づいています。

正五九月の「寺参り」と首里十二支巡りの違い

◇沖縄では、同じ「寺参り」といってもその目的や時期によって形が異なります。

琉球王国時代の公儀的な「テラマーイ」と、民間で行われる「首里十二支巡り」はともに寺を巡る祈りですが、そこには明確な違いがあります。

また、正五九月(しょうごくがつ)の節目に行われる家庭の「寺参り」や「カミウガミ(神拝み)」とも深く結びついています。

公儀的なテラマーイと民間行事の首里十二支巡り

◇テラマーイは、もともと琉球王国の王府や士族が国家安泰・五穀豊穣を祈るために行った公儀的行事でした。

寺院を巡拝することで仏の加護を受け、王国全体の繁栄を祈る「国の御願」としての役割を担っていたのです。

そのため祈りの対象は国家や家門の安泰であり、時期も正五九月などの節目や、国の重要な儀式に合わせて行われました。

…祈る対象は「国」から「家族」へと変わり、時期も年末やトゥシビー、法事など、生活の節目に合わせて行われます。

干支ごとの守り本尊を巡り、自分や家族の健康・厄除け・感謝を祈ることで、日常に寄り添う信仰として定着しました。

つまり、テラマーイが「国を守る祈り」であったのに対し、首里十二支巡りは「家庭を守る祈り」。

祈る相手も時期も目的も異なりますが、どちらにも共通しているのは「感謝と再生を祈る心」です。この精神が脈々と受け継がれてきたからこそ、今も首里では寺院を巡る文化が息づいています。

同じ「寺参り」でも異なる意味を持つ家庭行事

◇沖縄では旧暦の正五九月を「忌み月(いみづき)」と呼び、家々で心身を慎み、穢れを祓う行事を行います。

この時期に行う「寺参り」や「カミウガミ(神拝み)」は、家の神々や仏への感謝を伝え、家門を守るための大切な行事です。

火の神ヒヌカンやトートーメー(位牌)への御願を終えた後に、寺を巡る家庭も多く見られます。

…琉球王国時代の公儀的行事。王府や士族が国家安泰・五穀豊穣を祈願した。

●首里十二支巡り

…庶民の間に広がった寺参りの一種。家族の健康や厄除けを願う民間信仰。

●正五九月の寺参り

…季節の穢れを祓い、家門の守護を祈る家庭行事。

●カミウガミ(神拝み)

…御嶽やヒヌカンなど、自然神・祖霊神に感謝と祈りを捧げる神事。

※上記の違いは、地域や家庭によって受け継がれ方に差があり、厳密な区分があるわけではありません。

あくまで一般的に伝えられてきた信仰の傾向として捉えるとよいでしょう。

こうした家庭行事の寺参りは形式としてはテラマーイに似ていますが、祈る目的がより生活に密着しています。

家族の健康や子の成長、故人への供養など、身近な願いを仏へ伝える場として行われてきました。

また、カミウガミでは自然神へ、テラマーイでは仏へと祈る相手が異なりながらも、どちらも「穢れを祓い、感謝を伝え、次の節目を清らかに迎える」という目的を共有しています。

このように首里十二支巡りや正五九月の寺参りは、それぞれが異なる意味を持ちながらも、「祈りを通して心を整え、家族や社会の調和を願う」という点で根を同じくしています。

祈りの形は変わっても、その根底にある精神は琉球の時代から今も変わりません。

・沖縄の観音堂巡り|子どもの健康を祈る観音様と琉球七観音の拝所

まとめ|首里に受け継がれる「寺参り」の心

琉球王国の時代、王や士族が国家安泰を祈って行った「テラマーイ(寺参り)」は、やがて庶民の暮らしに溶け込みました。

その流れを汲む「首里十二支巡り」は、干支の守り本尊を拝みながら家族の健康や一年の安全を願う、首里ならではの信仰行事として今も息づいています。

寺を巡るという行為は、仏に祈るだけでなく、自分を見つめ直し、感謝を伝えるための時間でもあります。

日常のなかで忘れがちな「静かな祈り」を取り戻す場として、首里の四寺を訪れる人々は後を絶ちません。

年末やトゥシビー、正五九月の節目に寺へ足を運び、心を整える。

それは、琉球の時代から変わらず受け継がれてきた「祈りの作法」であり、沖縄の人々が大切にしてきた生き方そのものです。

首里の町に残る四つの寺を巡ることで、私たちもまた、先人が守り伝えた祈りの文化に静かに触れることができるでしょう。

・沖縄の初詣はここが穴場|地元で親しまれる静かな寺社と開運スポット7選

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法

旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説

【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】

沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

カテゴリ