沖縄の初盆は“しない”が基本?本州と異なるミーボンの風習と訪問マナー

「沖縄では初盆(ミーボン)を“しない”のが一般的って本当?」

本州では、初盆に白提灯を掲げて手厚く法要を営むのが一般的ですが、沖縄では初盆を“静かに過ごす”風習が多く見られます。そのため、親族間や知人との関係性の中で、「訪問すべきか?」「香典は必要か?」「そもそも行っていいのか?」と悩む方も少なくありません。

この記事では、沖縄の初盆の意味や過ごし方の違いから、2025年の初盆時期や準備のポイント、法要を行うかどうかの判断基準まで、やさしく丁寧に解説します。地域や家ごとの風習の違いに迷ったときにも、安心して対応できるようサポートいたします。

目次

沖縄県の初盆(ミーボン)はどんな行事?本州との違いとは

初盆=弔事?沖縄と本州での考え方の違い

本州では、故人が亡くなって初めて迎えるお盆(初盆・新盆)は、特別に大切な行事とされます。白提灯を掲げ、僧侶を招いて法要を行い、多くの親族や知人が集まって故人を偲ぶのが一般的です。そのため、通常のお盆よりも一層盛大になる傾向があります。

一方、沖縄ではお盆自体が「先祖を迎える年中行事=慶事」として位置づけられており、親族がムートゥーヤー(本家)に集まって賑やかに過ごす文化があります。しかし、この賑わいは“通常の旧盆(お盆)”の話。沖縄の初盆(ミーボン)は、むしろこの賑わいを避ける「喪の期間」とされてきました。

つまり、本州の初盆=盛大な供養の場/沖縄の初盆=静かな弔いの時間と、根本的な価値観に違いがあるのです。

・沖縄のスーコー(法事)おもてなし☆現代に合わせた準備

沖縄では「初盆(ミーボン)をしない」のが基本?

沖縄では、初盆(ミーボン)にあえて何も行わない、またはごく身内だけで静かに祈りを捧げるという過ごし方が一般的です。これには「故人が亡くなって間もない喪の期間は、祝い事や行事を控えるべき」という考え方が背景にあります。

実際、沖縄では初盆(ミーボン)のほかにも、清明祭(シーミー)や旧正月といった行事を1年〜3年ほど控える家庭も多く見られます。

全国的な一周忌や三回忌は「一年忌(イヌイ)」や「三年忌」と呼ばれ、この時期を喪中し、地域や家によって差はあるものの、基本的には初盆を“控えるべき時期”とする文化が根付いているのです。

とはいえ、近年では家族の希望や社会的なつながりを考慮して、本州のような初盆法要を行うケースも増えてきました。特に那覇市など都市部や、本州出身の方が関わる家庭では、従来の風習とのバランスをとりながら柔軟に判断する傾向が見られます。

・沖縄の一年忌(イヌイ)の法要。忙しい時でも進める手順

沖縄県では初盆(ミーボン)をどう過ごす?地域ごとの対応も

静かに過ごす家庭と、法要を行う家庭

沖縄の初盆(ミーボン)は、一般的に「行わない」または「身内だけで静かに迎える」ものとされてきました。

これは喪に服す期間という意識が根強く、大勢を招いて法要を営むことは控えるのが礼儀とされていたためです。お墓参りや旧正月、清明祭(シーミー)なども一周忌まで控える家庭が多く、初盆もその一環と位置づけられています。

ただし近年では、本州出身の親族がいる家庭や都市部の家庭を中心に、本州式の「初盆法要」を取り入れるケースも増えつつあります。親族や友人を招き、僧侶の読経やお斎(法要後の食事)を行う家庭も見られ、静かに過ごす家と儀礼的に行う家が混在する時代に入っていると言えるでしょう。

初盆をどのように迎えるかは、地域性や家風、宗教観によって異なります。周囲と調和をとりながらも、「故人をどう送りたいか」という想いを大切にすることが基本姿勢です。

初盆の準備|供えるもの・お供えの例

沖縄の初盆(ミーボン)では、旧盆と同様に仏壇や供え物を整えますが、初盆は弔事であることを意識した慎ましさと配慮が求められます。

なかでも象徴的なのが、仏壇に供える重箱料理「ウサンミ(御三味)」の整え方です。

通常の旧盆では、おかず重2段+餅重2段=計4段の「チュクン(両方)」を供えますが、初盆ではその半分、おかず重1段+白餅重1段=計2段の「カタシー(片方)」で整えるのが基本とされています。

また、おかずの内容についても、弔事であることを踏まえた料理選びが必要です。沖縄では、仏教の「精進料理」思想は一般的ではないため、通常は豚肉や煮付けなどの“ご馳走”を供える文化が根付いていますが、以下のようなお祝い食材は避けるのが礼儀とされています。

❌ ターンム(田芋)を使った料理(例:ターンムディンガクなど)

→ 沖縄ではターンムは「お祝い料理」の象徴とされるため、弔事では控えるのが一般的です。

一方で、家庭によっては初盆で僧侶に読経を依頼する場合もあり、その際は宗派やお寺の考え方に応じて、精進料理を意識することも必要です。豚肉などを避け、植物性中心の献立に切り替える配慮が求められる場合もあります。

このように、形式やルールにとらわれすぎる必要はありませんが、

「何を供えるか」以上に「どう供えるか」「どう偲ぶか」が大切にされているのが沖縄の初盆文化です。

派手さを避け、心を込めて供養の準備を整えることが、何よりの“もてなし”となります。

※沖縄の一般的な初盆(ミーボン)でよく見られる具体的なお供え物の例については、後のセクションであらためてご紹介します。

僧侶を招く地域・家の違いとは?

もともと沖縄の初盆(ミーボン)では、僧侶を招いて読経をお願いすることはあまり一般的ではありませんでした。

しかし近年では、那覇市などの都市部を中心に、菩提寺と関係を築いている家庭や本州出身の家族がいる場合などに、本州と同様の初盆法要を執り行う例も増えています。

一方、伝統的な風習が色濃く残る地域では、今でも初盆は家族のみで静かに迎え、宗教者を招かず自宅で祈りを捧げるだけというスタイルが主流です。

地域や家系によっては、仏壇の宗派や先祖祭祀の考え方が異なる場合もあります。初盆に僧侶を呼ぶかどうか迷う場合は、親族や地域の長老、菩提寺などに相談して判断するのが安心です。

初盆に(ミーボン)訪問する?控える?沖縄でのマナー

基本は「訪問しない」が多数派

沖縄では、初盆(ミーボン)を迎える家に訪問するのは基本的に控えるのがマナーとされています。

本州では、初盆に親族や知人が集まり、法要に参列する風習がありますが、沖縄ではそもそも初盆を「喪に服す期間」ととらえており、訪問や挨拶回りは遠慮するのが一般的です。

初盆は、トートーメー(位牌)を継承している本家であっても、ごく限られた身内のみで静かに過ごす家庭が多く、親族や知人からの訪問を控えてもらうことで、故人との別れを家族でゆっくり受け止める時間が確保されます。

「何もしないことがかえって丁寧な弔意となる」――それが沖縄における初盆の大切な考え方です。

旧盆後に訪問するケースもある

ただし、すべての家庭が初盆中の訪問を固く避けているわけではありません。

地域や家柄によっては、旧暦の7月16日以降(旧盆の翌日以降)にあらためて挨拶に伺うというスタイルも見られます。

この場合、訪問はあくまで短時間で、静かにお線香を手向けて失礼するのが礼儀です。

また、「初盆なのでお中元を控え、香典のみを持参する」という形式も一般的で、相手の心情に配慮しながら静かな弔意を示す訪問が好まれます。

特に那覇市など都市部や、本州出身の親族が多い家庭では、やや形式的な訪問や簡易な読経を取り入れている例もあり、「訪ねてよいかどうか」迷った場合は、事前に確認をとるのが最も丁寧です。

香典相場も違う?必要?金額と包み方の相場

沖縄の初盆(ミーボン)では、訪問するか否かにかかわらず、お中元の代わりに香典を包むという風習があります。

この香典はあくまで弔意を表すもので、金額も控えめでよいとされています。

● 親族の場合:3,000円〜5,000円程度が目安

● 特に親しい関係やお世話になった故人であれば、10,000円前後を包むことも

香典袋の形式については、本州と異なり、ご祝儀袋を用いる場合もあれば、不祝儀袋を用いる場合もあり、相手の家庭の方針に合わせるのが安心です。

表書きは「御仏前」や「御供物料」とするのが一般的で、白黒・双銀の水引が用いられることが多いですが、地域によっては金銀水引や紅白の祝儀袋を用いることもあります。

弔意を伝えるつもりが形式で失礼にならないよう、不明な場合は控えめな白封筒を選ぶなど、柔軟に対応するのが沖縄流です。

・自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

そもそも沖縄の旧盆とお盆の違いは?

2025年、全国のお盆はいつ?

本州を中心とした全国的なお盆は、毎年8月15日を中心とした「月遅れ盆」として知られています。地域によっては、東京などの「7月盆」も存在しますが、多くの地域では8月13日〜16日の間に「迎え火」「送り火」などを行い、先祖の霊を迎えて供養します。

また、地域によっては日程の捉え方にも違いがあり、3日間・4日間のいずれかで行われるケースがあります。

8月13日(水)迎え火

8月14日(木)中日

8月15日(金)送り火

●【4日間日程】

8月13日(水)迎え火

8月14日(木)中日①

8月15日(金)中日②

8月16日(土)送り火

いずれの地域でも、お盆は家族が集まり、ご先祖様を迎え、感謝を伝える年中行事として大切にされています。

この期間中は、先祖の霊を迎えて供養するため、仏壇やお墓を整えたり、精霊棚(しょうりょうだな)を設けたりする家庭が多く、地域によっては盆踊りや灯籠流しといった行事も行われます。

2025年、沖縄の旧盆はいつ?

沖縄では、旧暦に基づいてお盆を行う「旧盆(きゅうぼん)」が一般的です。旧暦7月13日から15日までの3日間で、ウンケー(迎え日)、ナカビ(中日)、ウークイ(送り日)と呼ばれるそれぞれの日に、仏壇への供物やお祈りを捧げ、家族でご先祖様をもてなします。

2025年(令和7年)は、旧暦に「ユンヂチ(閏月)」=旧暦の1ヵ月が2度訪れる(2025年は閏旧6月)が加わる年にあたるため、例年よりも旧盆の日程が1ヵ月ほど遅れています。

● ナカビ(中日):9月5日(金)

● ウークイ(御送り):9月6日(土)

このように、全国的なお盆(8月13〜16日)と比べて、約3週間遅く旧盆を迎えるのが2025年の特徴です。

旧盆の時期には、沖縄全域で親族が集まり、仏壇にウサンミ(御三味)や果物、線香を供えてご先祖様を丁重にもてなします。

特にウークイの夜には、地域の青年会や子ども会などによる「道ジュネー(ミチジュネー)」が行われる地域も多く、ご先祖様をあの世へ送り出すために、エイサーや旗頭を披露しながら地域を練り歩きます。

この伝統行事は地元住民にとって心の拠り所でありながら、近年では観光客も訪れる人気の夏行事となっています。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

2025年沖縄・全国で初盆を迎える人|忌中は?いつまで?

2025年全国的な初盆(新盆)を迎える人はいつまで?

全国的なお盆(8月13日〜16日)は、四十九日(忌明け)を終えた方にとって、初めて迎えるお盆が「初盆(新盆)」となります。

仏教の考えでは、忌明けの日とお盆が重なっても問題なく初盆を行えるとされており、2025年の初盆は以下のように該当します。

●中日が8月16日(土)の地域 → 2025年6月28日(金)までに亡くなった方

全国ではこの日程を基準に、法要やお墓参り、僧侶の読経などが行われ、親族や知人が集まり故人を偲ぶのが一般的です。

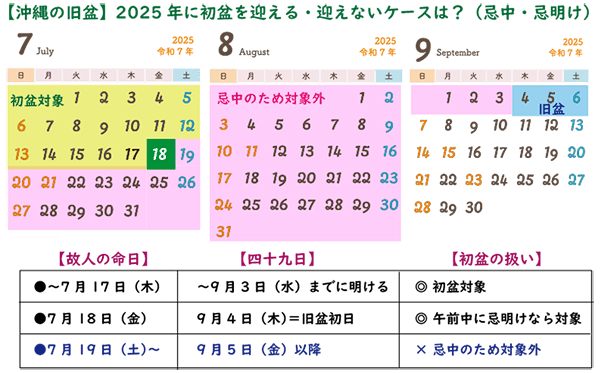

2025年沖縄で初盆(ミーボン)を迎える人はいつまで?

沖縄の初盆(ミーボン)は、旧暦に基づいて行われる「旧盆」の時期にあたります。

2025年は旧暦6月が2回ある「ユンヂチ(閏月)」の年にあたるため、例年より約1か月遅く旧盆が訪れます。

四十九日が終わっていることが初盆の条件となるため、2025年の沖縄旧盆で初盆を迎える方は、以下の日までに亡くなられた方が対象です。

沖縄の初盆は、本州のように法要を営むというより、家族だけで静かに仏壇に向かい、供え物を整えて拝むのが主流。

儀式よりも心を込めた供養が重視されている点も特徴です。

沖縄では何回忌の旧盆まで、喪に服し供養をする?

沖縄では、初盆を含む数年間、親族の訪問や賑やかな行事を控える“喪の期間”として旧盆を迎える家庭が多く見られます。

この喪の期間がいつまで続くかは、地域や家の考え方によって異なりますが、主に次の2つのパターンが一般的です。

● 三回忌(サンニンチ)まで:3年目までの旧盆や行事を控える家庭も

この間は、清明祭(シーミー)や旧正月なども控えることが多く、「祝わないことが弔意」になる文化が背景にあります。

特に初盆では、仏壇を整え、重箱料理や果物、線香を静かに供え、ご先祖様と故人の魂を丁寧に迎える時間として、大切に過ごされます。

・「忌中」と「喪中」の違い。故人との関係で違う服す期間

沖縄の初盆(ミーボン)|お供えや準備は?

お供えの重箱はカタシー(片方)

沖縄の初盆(ミーボン)では、仏壇へのお供えも通常の旧盆とは異なる弔事の形式で行われます。特に家族のみで静かに行うため、お供え物が少なくなるでしょう。

とくに重箱料理「ウサンミ(御三味)」の構成には特徴があり、通常の旧盆で用意する四重(チュクン)に対して、初盆では二重=「カタシー(片方)」で供えるのが一般的です。

● 初盆(弔事) → おかず重1段+白餅重1段の合計2段(カタシー)

また、重箱に詰める内容も「弔事向け」の配慮がされます。

●豚の三枚肉(皮を上にして詰める)

●返し昆布・白かまぼこ

●煮付け(ごぼう・人参・こんにゃくなど)

●ターンムやクーブイリチーなど、お祝い料理は避ける

沖縄では、仏教の精進料理のような「肉・魚を避ける」発想は一般的ではなく、ご先祖様に対しては“丁寧なご馳走”を供えることが敬意とされています。

重箱のほかにも、果物や白糖菓子、泡盛やウチャトゥー(お茶)などを添えて、仏壇前に左右対称に供えるのが基本の作法です。

沖縄で旧盆で渡すお中元はどうする?

沖縄では、旧盆のナカビ(中日)にムートゥーヤー(本家)を訪問し、トートーメーやイフェー(位牌)を祀る家へお中元を持参するのが通例です。

ただし、これは通常の旧盆の場合であり、初盆(ミーボン)の年には注意が必要です。

基本的に、初盆を迎える家にはお中元を持って訪問しないのがマナーとされています。

初盆は喪に服している期間であり、お祝いごとや贈答のやり取りを控えるべき弔事と考えられているためです。

● 初盆の家庭には、旧盆の翌日以降(旧暦7月16日以降)に香典を持って静かに訪問する

● 訪問せず、郵送や代理を通じて香典を届けることもある

香典は「御仏前」「御供物料」などとし、金額は1,000〜3,000円程度が一般的です。

表書きや封筒の選び方については地域や家庭の考え方により異なるため、わからない場合は控えめな白封筒に包む方が無難です。

・沖縄のお盆回り。ナカビのお中元におすすめ、7つの品々

沖縄で法要を行うかどうか迷ったら?判断のヒント

故人または遺族に本州出身者がいる場合

沖縄では、初盆(ミーボン)は法要を控え、家族だけで静かに供養を行うのが基本的な考え方です。

一方、本州では「初盆は盛大に営むべきもの」という意識が強く、僧侶を招いて読経を行い、多くの親族が参列するスタイルが一般的です。

そのため、故人や遺族の中に本州出身の方がいる場合は、文化の違いから「初盆をどうするか」で悩むことがあります。

特に本州出身のご家族にとっては、初盆法要を営むことが「故人に対する当然の礼儀」と受け取られることも少なくありません。

このような場合、沖縄の伝統に倣うか、本州の形式に合わせるかは“両方を尊重した折衷案”が選ばれるケースが多く、

例えば、家族だけで読経を行ったり、ごく少人数で食事を共にするなど、形式を簡素化しつつ気持ちを形にする工夫がされています。

那覇市など都市部では法要が一般的になることも

沖縄本島の都市部、特に那覇市・浦添市・宜野湾市などの地域では、初盆に法要を行う家庭も増えてきています。

これは都市部での生活スタイルの変化だけでなく、葬祭業者・仏壇店・僧侶との関係性が明確になっている家庭が多いためでもあります。

● お葬式を通して知り合った僧侶に、初盆でも供養をお願いするケースがある

こうしたケースでは、「初盆に何もしない方がかえって不自然」と感じられる環境もあるため、地域性や家族の意向を考慮し、無理のない範囲で供養の形を整えることが大切です。

本州の親戚・知人からの参加希望がある場合

初盆をどうするか迷うもうひとつの要因として、「親戚や知人からの参加希望があるかどうか」も重要な判断材料になります。

本州から訪れる予定のある親戚がいる場合、特に高齢の方は「初盆にはお線香をあげに行きたい」と考えていることが多く、

沖縄の“静かに過ごす”風習を知らず、対応を求めてくるケースもあるため、あらかじめ説明や調整が必要です。

● 初盆とは明言せず、旧盆明けに静かに弔問を受ける

● 親しい人には郵送で香典の受け取り・お礼を行う

など、「形式よりも気持ちをどう形にするか」を家族で話し合って決めるのが、最も納得できる対応に繋がります。

2025年、初盆法要を執り行う準備やマナーは?

初盆(新盆・ミーボン)で法要を執り行う場合は、故人や家族への敬意を表す意味でも、最低限のマナーをおさえておくことが大切です。

2025年は旧盆の時期が9月上旬にずれ込むこともあり、沖縄でも本州式の法要を取り入れる家庭が増えてきています。ここでは、初盆法要に参列する際の香典や服装の基本マナーをご紹介します。

法要に参列する時の香典相場は?

初盆の法要に参列する際は、香典(御仏前・御供物料など)を持参するのが一般的です。

ただし、金額や包み方は地域や関係性によって異なるため、事前に確認したうえで対応することが望ましいでしょう。

● 親族・兄弟姉妹:5,000円〜10,000円

● いとこ・叔父叔母:3,000円〜5,000円

● 友人・知人:3,000円前後

● ご近所・会社関係:2,000円〜3,000円

香典袋は、一般的には白黒または双銀の結び切りの水引を使用し、表書きは「御仏前」「御供物料」などが無難です。

…沖縄では香典を包む際、地域によっては紅白のご祝儀袋を使用する場合もありますが、初盆においては控えめな白封筒や不祝儀袋を選ぶ方が安心です。

金額も全国に比べて控えめな傾向があり、1,000〜3,000円程度が主流です。

法要に参列する時の服装は?

初盆法要に参列する際の服装は、故人や遺族への敬意を示すためにも、基本的には「地味で控えめ」な装いが推奨されます。

● 正式な法要:黒の喪服(礼服)、黒かりゆしウェアが基本

● 略式の場合:ダークスーツ(黒・紺・グレー)や黒のワンピースなどでも可

● 小物類:黒の靴・カバン・ストッキング(女性)などで統一

…沖縄では、夏の暑さや地域の風習に配慮して、略喪服(黒系のかりゆしウェア+黒パンツ)などの装いが許容されることもあります。

また、家庭や宗派によっては「かえって喪服が仰々しく見える」とされる場もあるため、事前に「平服で」と案内がある場合は無理に喪服を着用せず、清潔感のある控えめな服装で対応するのが良いでしょう。

・沖縄のスーコー(焼香)。本州出身者が分かる5つの解説

身内に不幸があったとき、初盆はどうする?

初盆(新盆・ミーボン)は、故人の魂を迎えて初めて迎えるお盆であると同時に、遺族にとっても「喪に服す大切な時期」にあたります。

では、もし自分の家族や身内に不幸があった場合、自分の家の初盆はどう過ごすべきか? 他の家庭への訪問や行事参加は控えるべきか?

ここでは、2025年の初盆における遺族側のマナーや注意点を、沖縄の風習もふまえて解説します。

初盆はどの行事を控えるべき?

身内に不幸があった場合、その年の旧盆(またはお盆)では、一般的な祝い事や親戚回りなどを控えるのが基本的なマナーとされています。

とくに沖縄では、以下のような行事を初盆の年に避ける家庭が多く見られます:

● お中元の持参(香典に切り替える)

● 清明祭(シーミー)など慶事的な墓参り行事

● 初正月・旧正月などのお祝い

「静かに家族で過ごす」「自宅で故人をしのぶ」ことが、遺族としての初盆の基本的な過ごし方とされています。

一周忌〜三年忌までの喪の期間と考え方

沖縄では、喪中の考え方が比較的長くとられる傾向があります。

家庭や地域によって異なりますが、多くは次のようなパターンが見られます。

● 三年忌(サンニンチ)までの3年間:控えめな旧盆を続ける家庭も

その間は、お祝い事の参加や訪問を控え、「ご挨拶もお線香だけで失礼する」といった丁寧な対応を心がけることが、沖縄ならではの喪中マナーと言えます。

自分が訪問する側になる場合の注意点

喪中の初盆を迎える遺族側であっても、「他家への訪問は絶対にNG」というわけではありません。

ただし、旧盆の中日(ナカビ)など、慶事的なタイミングでの訪問は控えるのが通例です。

●訪問時には、香典を「御仏前」や「御供物料」などで包み、控えめな服装で

●相手が沖縄出身か本州出身かによって、考え方が異なる場合もあるので事前確認を

喪に服す立場として、「相手の家に配慮しつつ、自分たちの供養も大切にする」ことが、2025年の初盆を迎えるうえでのバランス感覚と言えるでしょう。

・沖縄の喪中、旧正月の迷い事。四十九日前と後の違いとは

まとめ|沖縄の初盆は“静けさ”で故人を偲ぶ行事です

沖縄の初盆(ミーボン)は、全国的なお盆とは異なり、故人との別れを静かに受け止める時間として大切にされてきた行事です。

ご先祖様を賑やかに迎える旧盆とは違い、初盆は喪に服しながら家族だけで丁寧に供養を行うのが基本とされています。

2025年は「ユンヂチ(閏月)」の影響で旧盆が9月上旬に訪れるため、初盆の対象や行事の準備にも注意が必要な年です。

法要を行うか迷うご家庭も、地域の風習・家族の意向・故人の人柄を尊重しながら、“うちの形”で偲ぶ方法を選ぶことが大切です。

香典や服装、訪問マナーなどは、地域や宗派によっても異なる部分があるため、柔軟な対応と心を込めた姿勢こそが、最も丁寧な供養につながります。

控えるべきもの、配慮すべきことが多いからこそ、

派手にしない、でも心は尽くす――それが沖縄の初盆の本質ではないでしょうか。

・沖縄の旧盆②【ウンケー】とは?初日の仏壇飾りやお迎えの手順を解説

・沖縄の旧盆③ナカビ(中日)の過ごし方|仏壇へのお供え・親戚まわり・御膳の準備まで解説

・沖縄の旧盆④ウークイとは?2025年の送り方・仏壇の拝み方・お供えの流れを解説

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法

旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法 老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ

老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール 2026年のヒヌカン上天の拝みを解説|沖縄の旧暦12月24日「ヒヌカン送り」とは

2026年のヒヌカン上天の拝みを解説|沖縄の旧暦12月24日「ヒヌカン送り」とは 寒中見舞いとは?いつからいつまで・文例・はがきの書き方|喪中・年賀状を出し忘れたときのマナーも解説

寒中見舞いとは?いつからいつまで・文例・はがきの書き方|喪中・年賀状を出し忘れたときのマナーも解説 三回忌法要の進め方。施主が行う段取りと7つの手順

三回忌法要の進め方。施主が行う段取りと7つの手順 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【沖縄の御願】1日15日の拝み方。詞とウサギムン

【沖縄の御願】1日15日の拝み方。詞とウサギムン

カテゴリ