沖縄の旧盆・中日(ナカビ)のお中元マナー|2025年おすすめ手土産とタブーも解説

沖縄のお盆には、本州とは少し異なる“お中元”の風習があることをご存知でしょうか?

とくに旧暦で行われる沖縄の旧盆では、中日(ナカビ)に親族の家々を回りながら、お中元を手渡すことが今も大切にされています。

2025年の旧盆は9月4日(木)から6日(土)、中日にあたる9月5日(金)には、訪問やお供えの機会が集中する見込みです。

このコラムでは、沖縄での中元文化の意味や贈り方、タブーやのしのマナー、そして2025年におすすめのお中元アイテムを詳しく解説します。

「沖縄らしい心遣い」が伝わるよう、贈る前にぜひチェックしておきましょう。

目次

2025年の沖縄旧盆と中日(ナカビ)の日程

沖縄のお盆は、本州とは異なり旧暦(太陰暦)に基づいて行われるのが特徴です。

毎年日付が変わるため、訪問や贈り物の予定を立てるには、まず旧盆の日程を確認しておくことが大切です。

旧暦で行われる沖縄のお盆|2025年は9月4日〜6日

2025年の旧盆は、9月4日(木)から6日(土)までの3日間です。

これは旧暦7月13日〜15日にあたり、各家庭では先祖を迎える「ウンケー」、中日の「ナカヌヒー」、送り日である「ウークイ」の順に行事が進みます。

本州でいう月遅れ盆(8月13日〜16日)とは約1か月のズレがあるため、親族や親しい関係の方へのご挨拶・贈り物のタイミングには十分な配慮が必要です。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

中日(ナカビ)は9月5日(金)|分家がムチスクへ挨拶に伺う日

旧盆の2日目にあたる「ナカヌヒー(中日)」は、親族間の行き来が最も活発になる日です。

特に分家が本家に挨拶へ伺う「ムチスク(お盆回り)」の風習があり、その際に手土産として持参するのが「お中元」です。

この日は複数の家を回ることも多いため、持ち運びやすく、皆で分けやすい贈り物が喜ばれます。

訪問先の事情や家族構成に配慮した品選びが、相手に負担をかけない心遣いとして伝わります。

・沖縄の旧盆③ナカビ(中日)の過ごし方|仏壇へのお供え・親戚まわり・御膳の準備まで解説

沖縄の「お中元文化」|本州とどう違う?

同じ「お中元」でも、沖縄と本州ではその意味や贈るタイミング、形式が大きく異なります。

特に沖縄では、お中元は単なる贈り物ではなく、旧盆における親族との関係性をつなぐ“あいさつの一部”として根付いている文化です。

旧盆中日に持参するのが基本|親族訪問の手土産という役割

沖縄では、旧盆中日の「ナカヌヒー(中日)」に、分家がムチスク(宗家)へ挨拶回りをする風習があります。

※ムチスク(宗家)は、沖縄で「ムートゥーヤー」とも呼ばれ、先祖代々の位牌「トートーメー」を祀る本家のことを指します。

このように、本州のように会社関係や取引先に贈るというよりも、親戚同士のあいさつや感謝の気持ちを伝えるための贈答文化として、今も多くの家庭で続けられています。

「仏壇にお供えできるもの」「皆で分けやすいもの」など、宗教性と実用性の両立が求められるのも特徴です。

郵送のお中元も増加中|訪問できない場合のマナーも紹介

近年は高齢化やコロナ禍以降の生活様式の変化もあり、「訪問が難しい」「遠方で帰省できない」といった事情から、お中元を郵送で届けるケースも増えています。

その場合でも、「旧盆ナカヌヒー(中日)の前日までに届くよう手配する」「手紙やメッセージカードを添える」といった心遣いを忘れないことがマナーとされています。

訪問できないからこそ、丁寧に選んだ品物とともに、“会えないけれど気にかけている”という気持ちを形にすることが大切です。

・沖縄と全国で違うお盆の日程とは?2025年の「旧盆・月遅れ盆・新暦盆」を解説

お中元の金額と選び方|“消え物”が基本

お中元は形式的な贈答ではなく、「感謝」と「ご挨拶」を表すもの。

沖縄の旧盆では、宗家(ムチスク)への訪問時に持参する手土産として、“気を遣わせない品”を選ぶことが大切とされています。

金額の目安は1,000〜3,000円|相手に気を遣わせないのがマナー

沖縄のお中元は、本州よりも比較的コンパクトな金額設定が一般的です。

訪問先が複数になることも多いため、1軒あたりの金額は1,000円〜3,000円程度が目安とされています。

大切なのは、金額の大小ではなく、「お仏壇に供えられるもの」「皆で分けやすいもの」など、相手の状況や気持ちに寄り添った贈り方。

高額すぎると、かえって相手に気を遣わせてしまうこともあるため、“さりげない配慮”こそがマナーといえるでしょう。

・沖縄での香典相場、親族の場合。気になる金額と考え方

仏壇を囲んで皆で分ける|個包装や常温保存の品が◎

沖縄のお中元は、多くの場合、仏壇に供えたあとに家族や親戚で分けるという流れになります。

そのため、賞味期限が短いものや大きすぎる箱物よりも、小分けされていて配りやすいもの・常温保存できるものが好まれます。

● 飲み物(ジュースやお茶、缶ビールなど)

● タオルや洗剤などの日用品

といった実用的で“消え物”の品が定番です。

「負担にならず、ありがたく受け取ってもらえる」ことを念頭に選ぶと、自然と喜ばれるお中元になります。

2025年版|沖縄で人気のお中元おすすめ品

2025年の旧盆も、多くのご家庭が中日にあたる9月5日(金)に合わせて、親族宅への訪問や手土産の準備を進めることになるでしょう。

ここでは、沖縄で実際に喜ばれているお中元の中から、「仏壇に供えやすい」「皆で分けやすい」「消え物として実用的」なジャンル別おすすめ品をご紹介します。

洗剤・タオルなどの日用品

日用品は、使い道に困らず無駄にならないことから、特に年配世帯に根強い人気があります。

洗剤やタオルなどの実用品は、仏壇に供えたあとも家庭内で役立ち、「ありがたい贈り物だったね」と後々まで感謝されやすい品目です。

ジュース・お茶・ビールなどの飲み物

暑さの厳しい旧盆時期にぴったりのドリンク類も、お中元の定番です。

缶タイプやペットボトルの個包装であれば仏前にも供えやすく、親族が集まった際にも自然に配ることができます。

アルコール類を選ぶ場合は、相手の嗜好や宗教的背景にもさりげなく配慮しましょう。

乾き菓子・ゼリー・佃煮などの食べ物

仏壇にそのまま供えられる食べ物も、やはり根強い人気があります。

賞味期限が長く、家族で分けやすいものを選ぶのがポイント。

また、本州出身のご家族がいる、菩提寺があるお相手には肉・魚を含まない“精進料理”に準じた品を選ぶことで、宗教的にも安心して贈ることができます。

選んではいけない“タブー”なお中元

旧盆での贈り物は、単なる手土産ではなく、ご先祖様への供養や宗教的な意味合いも含まれます。

そのため、沖縄のお中元では、選ぶべきでない“タブー品”も存在します。

ここでは、特に避けたい代表的な贈り物の例を3つの視点からご紹介します。

肉や魚などの殺生を連想させる品

全国的にお供え物として贈る場合、仏教の教えに基づき、殺生を連想させる品は避けるべきとされています。沖縄では旧盆にお仏壇へ供えるため、基本的には殺生を連想させる品は避けた方が安心でしょう。

ただし、沖縄では御仏前へのお供え物に「ご馳走」として豚肉料理を供えることも一般的です。贈る相手の宗教観や風習に配慮しながら選ぶことが大切です。

● 魚の干物・刺身・寿司などの海産加工品

● 焼き鳥・ソーセージ・ハム・ベーコンなどの加工肉類

これらは一見豪華ですが、全国的には御仏前のお供え物として不適切とされることが多く、宗教観の違いによる誤解や気まずさを招く可能性もあります。

“喜ばせよう”という気持ちは大切ですが、贈る相手の宗教観や供養の考え方にふさわしいかどうかを最優先に考えましょう。

腐りやすい生ものや五辛(辛味食材)

次に避けたいのは、日持ちしないものや強い匂いのある食品です。

旧盆では仏壇にしばらく供えるため、保存性や香りにも配慮が必要です。

● ネギ・にんにく・ニラ・ラッキョウ・ショウガなどの五辛

● キムチや発酵食品など匂いの強いもの

全国的な仏教の考え方では、これらは“精進料理”にそぐわない食材とされています。そのため、とくに宗教に配慮するご家庭では不快に思われることもあるでしょう。

「食べ物だから大丈夫」と油断せず、供える環境や家庭の宗教的背景を尊重することが大切です。

・沖縄のお盆を迎える時。大きく違う5つの風習

現金・金券・刃物・履物など縁起が悪い贈り物

最後に、旧盆に限らず一般的な贈答マナーとしてもタブー視されるものをご紹介します。

● 包丁・ハサミなど“縁を切る”意味をもつ刃物類

● スリッパや靴下・靴など“踏みつける”意味を連想させる履物

これらは「失礼」「縁起が悪い」とされることもあり、贈る相手との関係性によっては、無意識のうちに不快感を与えてしまう可能性もあります。

“想いを伝える贈り物”だからこそ、形式だけでなく意味や背景にも目を向けて選ぶ心遣いが必要です。

包み方・表書き・のしのマナー

旧盆の手土産であるお中元は、贈る品物の内容だけでなく、のしや表書きなどの細かなマナーにも気を配りたいものです。

ここでは、沖縄の旧盆にふさわしい「包み方・表書き・のし」について、基本のマナーを3つのポイントで確認しましょう。

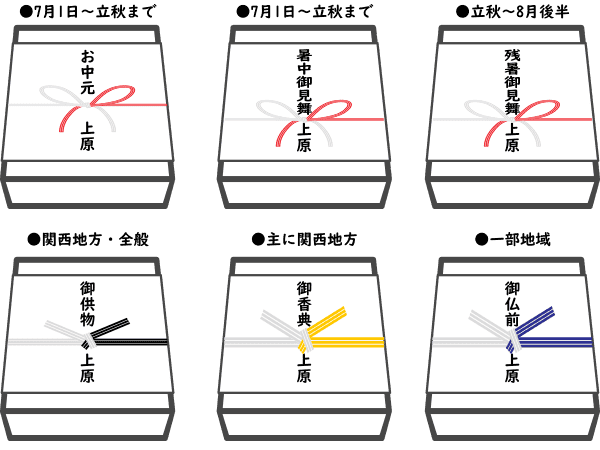

慶事か弔事かで水引が変わる|判断の目安

お中元は一見お祝いのようにも見えますが、旧盆にお仏壇へ供える場合は「ご先祖様への供養」が目的となります。

そのため、水引の選び方には注意が必要です。

一般的には、赤白の蝶結びが慶事用、黒白または双銀の結び切りが弔事用とされますが、地域によっては黄色×白の水引きの他、昔は青×白の水引きが弔事用として使われることもあります。

ただし、家庭や地域によって考え方が異なるため、迷ったときは「御供用の簡易のし」などを選ぶと安心です。

・沖縄の初盆は“しない”が基本?本州と異なるミーボンの風習と訪問マナー

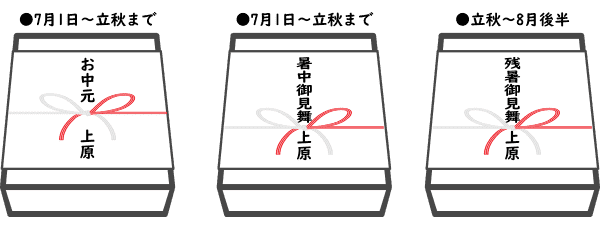

表書きは「お中元」or「供物」|立秋を過ぎたら「残暑御見舞」も可

旧盆中日に持参する贈り物であっても、表書きの選び方にはタイミングと相手への配慮が必要です。

通常、立秋前の8月中旬までは「お中元」、旧盆直前や立秋(2025年は8月7日)を過ぎたら「残暑御見舞」と書くのがマナーとされています。

また、仏壇へのお供えであることを重視する家庭も多く、そうした場合には「御供」「御仏前」などの表書きが選ばれることもあります。

相手の宗教観や地域の風習を考慮し、表書きも“形式より心遣い”を重視して選ぶことが大切です。

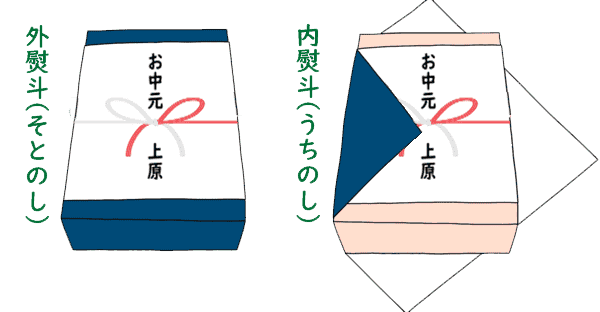

持参なら外のし・郵送なら内のし

のしの「外のし」「内のし」は、贈り物を手渡すか郵送するかによって使い分けるのが基本です。

手渡しする場合は、先に相手に「これをどうぞ」と分かってもらえるよう外のし(のし紙が外側)に。

一方で、配送で贈る場合は、外装を重視するため内のし(のし紙が内側)が推奨されます。

沖縄の旧盆では、訪問してお仏壇に供える贈り物であれば、外のしが一般的です。

郵送でお中元を贈る際には、のしの種類だけでなく、メッセージカードや手紙を添えるなど、温かみのある工夫も心がけましょう。

旧盆に行けないときの代替マナー

遠方に住んでいたり、仕事の都合などでどうしても旧盆に訪問できないこともあるでしょう。

そのような場合でも、「気持ちを届ける」工夫を添えることで、丁寧なご挨拶と感謝を伝えることが可能です。

ここでは、訪問が難しい時の代替マナー、そして沖縄で旧盆にお中元をいただいた時の風習をご紹介します。

郵送でもOK|できれば手紙を添える心遣いを

旧盆に直接訪問できない場合でも、郵送でお中元を贈ることはマナー違反にはなりません。

ただし、単に品物だけを送るのではなく、手紙やメッセージカードを添えることで、想いがより伝わりやすくなります。

●旧盆に伺えないことへのお詫び

●ご先祖様への供養の気持ち

(「御仏壇に供えてください」とひと言添える)

●相手家族の健康や安泰を願う言葉

などをひと言添えるだけでも、形式以上に心が伝わる贈り物となります。

最近では、お中元を扱うネット通販でも「のし+メッセージカード」のセット対応が増えており、活用しやすくなっています。

代理で供える|受け取った時のマナー

一方、旧盆にお中元を郵送で受け取ったムチスク(宗家)は、いただいたお中元をまず、御仏前に供えます。

供える時にはお線香をあげて「〇〇家からのお供え物です」とご先祖様へご報告しましょう。お線香は日本線香3本分、もしくは沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」半分の「半ヒラ」が一般的です。

お供えのご報告を終えたら、お供え物の上にあの世のお金「ウチカビ(打ち紙)」を1枚~3枚置き、最終日ウークイで自分達のウチカビを焚く時に、「〇〇家からです」と添えながら、一緒にウチカビを焚き上げます。

①日本線香3本、もしくは1本を供える

(ヒラウコーは半ヒラ)

②ご先祖様や故人へお中元をいただいたことをご報告(誰から)

③ウチカビ(あの世で使うお金)を1枚~3枚、供物の上に置く

④最終日ウークイまで、そのまま供える

⑤家族のウチカビを焚く時に、供物の上のウチカビを代理で焚く

(「〇〇家からです」とご先祖様に報告して焚く)

● お供え用の菓子・果物などの“消え物”

● 名前と故人名を記したメモ

(代理拝みを依頼する「御仏前に供えてください」などの一文も)

沖縄では、感謝や供養の気持ちを誰かに託して届けてもらうことも、ごく自然な行為とされています。

大切なのは形式よりも「敬意」と「想い」。

直接伺えないときこそ、その心をどう届けるかが問われる場面と言えるでしょう。

気持ちが伝わる沖縄のお中元選び

どれだけ立派な贈り物であっても、そこに心がこもっていなければ相手の心には届きません。

沖縄の旧盆におけるお中元は、単なる“贈り物”ではなく、「ご先祖様と家族に敬意を伝える手段」として大切にされています。

形式にとらわれず、相手の立場や暮らしに寄り添った選び方こそが、もっとも喜ばれる“気持ちの贈り物”になるのです。

形式よりも心遣いを大切に

相場通りの金額であっても、「毎年欠かさず届けてくれる」「メッセージが添えてある」など、“心をかけてくれている”と感じられる贈り物は、長く記憶に残るものです。

逆に、高価すぎる贈り物や、趣向を押しつけるような品は、かえって相手に気を遣わせてしまうこともあります。

「お供えしやすいよう個包装にしよう」「みんなで分けやすいものにしよう」といった心配りが、相手の負担を軽くし、自然と感謝につながる贈り方になります。

相手の家族構成や宗教観にも配慮を

贈り先にお年寄りが多いご家庭には、消化にやさしいお菓子やお茶を。小さなお子さんのいる家庭なら、ジュースやゼリーなども喜ばれます。

また、宗教的に肉・魚を避けている家や、精進料理を重んじる家庭もあるため、「消え物」であっても“選び方”に気を配ることが大切です。

仏壇があるか、供養の文化がどの程度残っているかなど、沖縄の中でも家庭ごとに事情はさまざま。

だからこそ、“相手の背景に合わせた中元選び”が、真心を伝える第一歩になるのです。

まとめ|2025年の旧盆は“心を届けるお中元”を

2025年の沖縄旧盆・ナカビ(9月5日)は、ご先祖様への供養と同時に、親族との絆を深める大切な日でもあります。

本州とは違い、旧盆中日に「お中元」を持って各家庭を訪ねるという独特の文化が今も残る沖縄では、贈り物ひとつにも“想い”が宿ります。

形式よりも、相手を思う気持ちと心遣いが伝わるかたちで。

今年のお中元が、ご家族や親族との関係をよりあたたかいものにするきっかけとなりますように。

沖縄の旧盆で分家を迎え入れる側、仏壇があるムチスク(宗家)での旧盆3日間の流れやおもてなしについては、下記をご参照ください。

・仏壇のある家のための沖縄旧盆ガイド①ウンケー・ナカビ・ウークイを丁寧に迎える

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介!

【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介! 親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談

親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談 老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ

老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 一周忌に招待されたら。お供え物や服装、6つのマナー

一周忌に招待されたら。お供え物や服装、6つのマナー 夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは

夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識

ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識 【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説

【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説 沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③

沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③

カテゴリ