沖縄の重箱料理「ウサンミ」とは?慶事・弔事・年忌法要の違いと整え方の基本

沖縄の法事や旧盆では、重箱料理「ウサンミ(御三味)」を供える風習が今も大切に受け継がれています。ラフテー(豚三枚肉の煮つけ)や昆布、かまぼこなどを奇数品目で整え、仏壇や墓前に供えるその姿には、ご先祖様への敬意と家族の絆が込められています。

本記事では、ウサンミの基本構成や意味、慶事と弔事での整え方の違い、年忌法要や地域による工夫、現代の暮らしに合った取り入れ方まで、沖縄ならではの“重箱文化”をわかりやすくご紹介します。

目次

沖縄の「重箱料理」とは?ウサンミの意味と由来

沖縄の旧盆や法事、清明祭などでは、「ウサンミ(御三味)」と呼ばれる重箱料理の御馳走をお仏壇やお墓に供えるのが習わしです。ご先祖様を迎える節目に、家庭で丁寧に用意されるこの重箱料理は、単なるごちそうではなく、敬意と感謝を表す大切な供物として今も息づいています。

ウサンミには「御馳走を整えて供える」という意味が込められており、料理一つひとつに願いや祈りの意味が込められています。行事の性質によって中身や詰め方が変わるのも特徴で、沖縄の供養文化を象徴する存在と言えるでしょう。

供養文化に根付く“ウサンミ”の基本構成

ウサンミは「おかず重」と「もち重」の2段構成が基本で、法要や旧盆ではこれを1組として仏壇や墓前に供えます。重箱は料理を“整えて詰める”ことそのものに意味があり、供養の気持ちを形にする手段とされています。

● もち重(ムーチー)

この2段で1セットを「カタシー(片方)」と呼び、法事の規模によっては2組4段の「チュクン(両方)」を供えます。昔ながらの家庭では漆器の重箱や家紋入りのものを使用するなど、見た目にも丁寧に整える工夫がなされています。

沖縄の旧盆や法事、清明祭などのお墓参り行事でも、親族が集まる規模の大きなものが多いので、一般的にはチュクン(両方)です。ただ最近では、家族単位の行事や法事も増え、カタシー(片方)で簡素に整える家も増えました。

沖縄では「整えて供える」こと自体が祈りのひとつ。段数や内容が異なっても、そこに込められた“敬う心”が最も大切にされています。

重箱に詰める料理の種類と意味

ウサンミに詰める料理は、ただおいしいものを選ぶのではなく、意味のある食材を奇数品目で配置するのが基本です。特に法事や旧盆では、縁起や供養の意味が込められた定番のおかずがよく用いられます。

代表的な食材と意味は以下のとおりです。

● かまぼこ:赤はお祝い、白は弔いを表す

● ラフテー(豚三枚肉の煮つけ):沖縄の供養文化には欠かせない象徴的な存在

● 厚揚げ・根菜類:土に根を張る=家系やご先祖を表す

● 天ぷらやカステラかまぼこ:食べやすく、華やかさを添える

これらを9品などの奇数品目で賽の目状に並べ、ご先祖様から見て美しく整えることが、ウサンミの最大の目的です。行事の性質によって色合いや詰め方が変わるため、慶事と弔事の違いを意識して整えることが大切とされています。

行事ごとに違う!重箱の使い方と供え方

沖縄では、同じ重箱料理でも、行事の種類によって詰め方や使われる食材、色合いが異なります。旧盆や清明祭など“迎える行事”では明るく整え、法事や初盆のような“弔う行事”では控えめに整える──その違いには、ご先祖様との関係性や祈りの姿勢が反映されています。

ここでは、慶事・弔事・年忌ごとの整え方の違いについて、基本的な考え方をわかりやすくご紹介します。

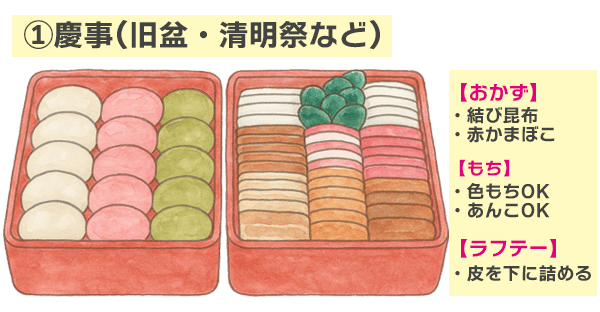

旧盆・清明祭など慶事の場合の整え方

旧盆(ウンケー〜ウークイ)や清明祭(シーミー)などは、先祖を迎え、家族や親族とともにその存在を祝う“慶事”として扱われます。そのため、供える重箱も色合い豊かに、明るく整えるのが特徴です。

● 昆布は「結び昆布(輪結び)」で祝いの意味を込める

● 豚三枚肉は皮を下にし、脂のつやを見せて整える

● もち重には、白もちのほか、あん入りや紅色のもちも可

華やかな色合いと整った配置によって、「ようこそ」「また来てください」という歓迎の気持ちを形にします。ご先祖様を“喜んで迎える”という沖縄の文化が表れる供え方です。

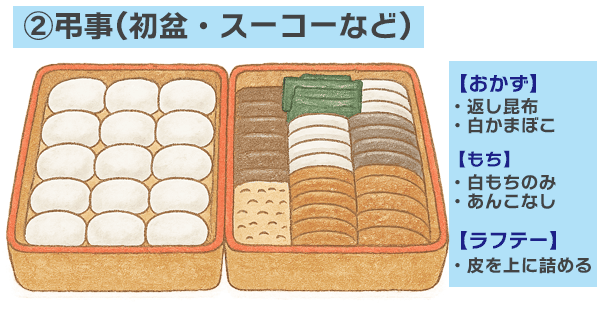

スーコー(法事)・ミーボン(初盆)など弔事での重箱の整え方

法事や初盆(ミーボン)などは、“静かに偲ぶ”ことを大切にする弔事の場面です。整え方にも慎ましさが求められ、色使い・食材の向き・詰め方のすべてに配慮が必要とされます。

● 昆布は「返し昆布(ねじって折り返す形)」を使う

● 豚三枚肉は皮を上にし、控えめに配置

● もち重は白もちのみ(あん入りや色付きは控える)

弔事では、料理を通じて“慎みの心”を表現することが大切です。目立たせるのではなく、きちんと整えることで、故人への敬意や静かな祈りを伝える供養になります。

年忌の深まりとともに変わる供え方の違い

沖縄の法事では、「三年忌」「十三年忌」などの年忌を「ワカスーコー(若焼香)」、「二十五年忌」や「三十三年忌」などを「ウフスーコー(大焼香)」と呼び、意味合いが変化していきます。

年忌が深まるごとに、供え方も“弔い”から“報恩”へと変化していくのが特徴です。

白かまぼこ・返し昆布・白もちなど、弔事としての整え方

● 二十五年忌以降(ウフスーコー):

赤かまぼこや色付きもちも可、祝いの意味を込めて明るく整える

これは、年月とともに故人が“祖先神”として家庭を見守る存在へと変わるという、沖縄独自の祖霊観に基づく考え方です。供え方を通じて、気持ちの変化を表すことが、供養の本質とされています。

・沖縄のスーコー(焼香)。本州出身者が分かる5つの解説

・沖縄ワカスーコー(若焼香)☆十三年忌までのお供え物

・沖縄ウフスーコー(大焼香)☆二十五年忌からのお供え物

ウサンミの詰め方・並べ方の基本マナー

沖縄の重箱料理「ウサンミ」は、料理の内容だけでなく、その“詰め方”や“並べ方”にまで意味が込められています。ただ見映えを整えるのではなく、ご先祖様に向けて「丁寧に整える」ことで、供養の気持ちを表現する文化です。

詰め方・配置の基本を知っておくことで、どんな行事でも安心してウサンミを準備できるようになります。

「奇数品目」と賽の目状の詰め方とは

ウサンミの詰め方には、いくつかの基本マナーがあります。その中でも最も大切なのが、「奇数品目で整えること」と「賽の目(さいのめ)状に美しく並べること」です。

まず前提として、奇数は「縁起の良い数」「割り切れず、縁が切れない」という意味合いがあり、沖縄の供養料理において重要視されています。

● 最も多いのは「9品(3列×3段)」の構成

● おかずの中央列には「上:昆布/中:かまぼこ/下:豚肉」が基本配置

また、見た目の美しさを意識しつつ、供養の意味が伝わるように食材を配置するのが賽の目状の詰め方です。料理の長さは重箱に合わせて切り揃え、煮物は冷ましてから詰めることで型崩れを防げます。

もち重も、もちを斜めに倒して立体感を持たせるのが沖縄の伝統的な詰め方です。

沖縄の重箱|カタシー・チュクンの使い分けと並べ方のコツ

沖縄のウサンミは「カタシー(片方)」と「チュクン(両方)」という組み合わせ単位で供えるのが一般的です。それぞれ供える場面や行事の規模に応じて使い分けられ、並べ方にも独自のルールが存在します。

特にお仏壇や墓前での配置には意味があり、見た目を整えること以上に、「どう供えるか」その姿勢そのものが供養の心を表す大切な所作です。

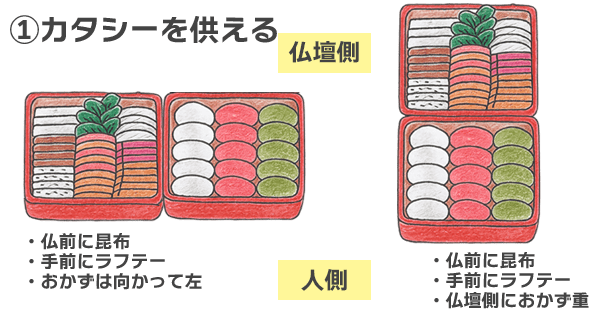

カタシーを供える場面と並べ方

カタシーとは、「おかず重1段」と「もち重1段」の2段構成で、コンパクトなウサンミとして多くの家庭で用いられています。少人数の供養や、仏壇のスペースが限られている場合などに適しています。

・自宅での年忌法要(3回忌・7回忌など)

・ミーボン(初盆)での家族中心の供養

・日常的なウサンミの供えや小規模なスーコー

● 並べ方の基本:

・向かって左に「おかず重」、右に「もち重」

・おかず重の中央列は「上:昆布/中:かまぼこ/下:豚肉」

・豚肉は奥(仏壇・墓前側)に配置して控えめに整える

仏壇から見て整った配置を意識することで、ご先祖様への敬意が伝わります。小さいからこそ丁寧に整えることが、カタシーの供養の要です。

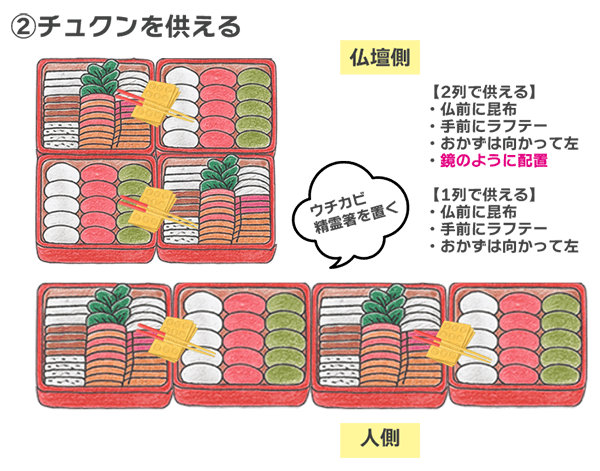

チュクンを供える場面と並べ方

チュクンは「おかず重2段+もち重2段」の合計4段構成で、旧盆や大規模な法要の際によく用いられます。供えるスペースに合わせて一列または二列で並べることができ、並べ方にも意味が込められています。

・旧盆(ウンケー〜ウークイ)の供養

・二十五年忌・三十三年忌などウフスーコー(大焼香)

・親族が多く集まるシーミー(清明祭)

● 一列で並べる場合:

・左から順に「おかず→もち→おかず→もち」

・豚肉はすべて奥(仏壇・墓前側)に向けて配置

・家紋付きの重箱は、家紋が仏壇側を向くように整える

● 二列で並べる場合:

・仏壇側:左におかず重、右にももち重

・手前側:向かって左にもち重、右におかず重(鏡写し配置)

・この“逆配置”は「あの世とこの世の共食」の象徴とされる

チュクンは見た目の豪華さだけでなく、配置の意味そのものに祈りが込められています。仏壇や墓前のサイズに応じて柔軟に整えながらも、「どんな気持ちで供えるか」を大切にしたいものです。

地域と家庭で異なる重箱料理のスタイル

沖縄の重箱文化は、地域や家庭によって実に多様です。共通する基本作法がある一方で、食材や並べ方、使用する器などに“その家ならではの工夫”や“地域独自のしきたり”が見られます。

「正解はひとつではない」というのが、沖縄の重箱や供養文化の大きな特徴。自分たちの暮らしや環境に合わせた整え方を選ぶことが、心のこもった重箱料理につながります。

那覇・中部・北部・離島での供え方の違い

沖縄本島内だけでも、地域によって重箱料理ウサンミの供え方や食材の選び方に違いがあります。さらに、宮古・八重山地方などの離島では、そもそも重箱文化の形自体が異なることもあります。

・大きな仏壇を備えた家庭が多く、チュクン(4段)を一列に並べることが主流

・紅芋や魚の天ぷら、カステラかまぼこなど彩りのある具材も多用される

・古い家では家紋入りの重箱が今も大切に使われている

● 中部・北部エリア:

・中部では旧家を中心に厳格な並べ方を守る家庭も多い

・北部では山の幸や家庭菜園の食材を取り入れた“手づくり”重視の傾向

・地域ごとに自治会や祖先祭でルールを共有しているケースもある

● 宮古・八重山などの離島:

・重箱よりも皿盛り文化が主流な地域もあり、“ナカンムヌ(中物)”という形式で供える

・もちよりも干菓子を重視したり、島豆腐など地域食材を用いるケースも多い

・仏壇の構造や飾り方そのものが異なる場合もあるため、供養全体の形式が柔軟

地域の風習は、自然環境や伝統的信仰、家族構成などによって形づくられています。周囲と異なる供え方であっても、「その土地の文化」であることを理解しておくことが大切です。

漆器や家紋入り重箱の文化と今どき事情

かつて沖縄では、漆塗りの重箱に家紋を入れた「家伝のジューバク(重箱)」がどの家庭にもあり、初盆や結納など大切な儀式のたびに丁寧に使われてきました。

しかし、近年は生活スタイルの変化により、こうした伝統重箱も少しずつ姿を変えつつあります。

・漆塗り+家紋入りの木箱が主流

・重ねて供える際は家紋がご先祖様に見えるように配置する

・骨董店や仏具店では、今でも修復・購入が可能

● 現代の使い方と工夫:

・保存や取り扱いのしやすさから、樹脂製や使い捨て容器の使用が増加

・仏壇の小型化により、2段重(カタシー)で十分とされる家庭も多い

・柄入りの華やかな重箱も登場し、“自分たちらしいスタイル”が広がっている

昔ながらの形式を守る家もあれば、仕出しや市販品を活用しながら気持ちを整える家もあります。どちらも大切なのは「形式そのもの」ではなく、「供える気持ちと丁寧さ」です。

現代の暮らしに合わせた重箱料理の整え方

昔ながらのウサンミには、手間ひまをかけた“ごちそう”という側面がありました。しかし、共働き世帯や高齢の家族が中心となる現代の暮らしでは、「昔の通りに整える」のが難しい家庭も少なくありません。

そんな中で今は、「無理のない範囲で、心を込めて整える」ウサンミのスタイルが広がっています。仕出しや市販品を取り入れながらも、丁寧に供え、感謝の気持ちでいただく──それが今の沖縄に根付く供養のかたちです。

仕出し・市販を活用した無理のない準備

ウサンミをすべて手作りするのが難しい場合は、一部に仕出しやスーパーのお惣菜を取り入れて負担を軽減するのが現実的です。最近では旧盆や法事の時期になると、県内スーパーでも専用コーナーが設けられ、詰めやすいサイズのおかずが揃えられています。

・豚三枚肉の煮付け「ラフテー」(香りがよく意味のある定番料理)

・昆布の煮しめやごぼう・大根などの日持ちする煮物類

● 市販で補いやすい料理

・赤・白かまぼこ、魚天ぷら、カステラかまぼこ

・もち類(冷凍の白もち・よもぎもち・あん入りもちなど)

重箱のサイズを事前に測っておき、7cm前後で整えると美しく詰めやすくなります。見映えやバランスは少しの工夫で整えることができ、「形よりも気持ち」を大切にする今のスタイルに合っています。

ウサンデーでのいただき方と供養の気持ち

ウサンミをお供えしたあとは、拝みを終えてから家族で「ウサンデー(お下がりをいただく)」のが、沖縄の供養文化において大切な作法です。これはただの食事ではなく、ご先祖様と一緒に“いただく”ことで感謝とつながりを表す、象徴的な行為です。

・おかずの中から一品を選び、上下を逆にして重箱の上に供える

・あるいは、小皿に取り分けて「ウハチディービル(お初です)」と一言添える

● ウサンデーの流れと意味:

・拝みの後、しばらく時間を置いてから「ウサンデーサビラ(いただきます)」と声をかけて下げる

・供えたものを家族で分け合い、ありがたくいただくことが供養の一環となる

・残ったおかずも工夫して保存・リメイクすることで、食材を無駄にせず心をつなぐ

「供える」「いただく」という一連の流れには、ご先祖様と今を生きる家族を結ぶ精神的な営みが込められています。完璧を目指すより、できる範囲で丁寧に整えることで、供養の気持ちはしっかり伝わるのです。

まとめ|形より“想い”が届くウサンミを

沖縄の重箱料理「ウサンミ」は、単なる供物ではなく、先祖を敬い、家族の絆を結ぶ“祈りのかたち”として受け継がれてきました。慶事では明るく、弔事では慎ましく──行事の意味に合わせて丁寧に整えることで、ご先祖様への想いがより深く届きます。

現代の暮らしでは、必ずしも昔ながらの形式にとらわれる必要はありません。大切なのは、どんな形であれ「供えたい」という気持ちを込めて準備すること。仕出しや市販品を上手に取り入れながら、無理なく、でも心を込めて整えることが、今の供養のスタイルに合った“ウサンミ”です。

どんなに忙しくても、ご先祖様に手を合わせ、感謝と敬意を伝える時間を持つ──その行為こそが、何よりの供養になるのではないでしょうか。

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法

旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説

【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】

沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

カテゴリ