2025年9月|沖縄の旧暦カレンダー☆旧盆・お彼岸・斗掻祝をつなぐ祈りの月

2025年の9月は、沖縄にとって「祈り」が重なる特別な月。

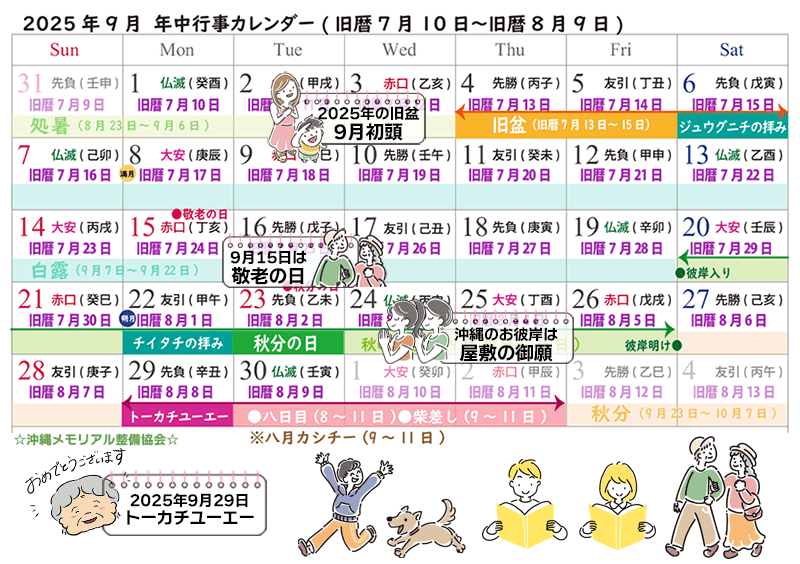

旧盆(9月4日〜6日)を皮切りに、敬老の日の連休(9月13〜15日)、秋分の日を含む秋のお彼岸(9月20日〜26日)、さらに88歳の長寿を祝うトーカチユーエー(9月29日)まで、家族やご先祖への感謝を表す行事が続きます。

沖縄の旧盆は一般的に、ウンケー・ナカヌヒー・ウークイの3日間、地域ごとの道ジュネーやお供えの風習があり、彼岸の頃にはヒヌカンや屋敷神へ拝みを捧げ、日々の暮らしを支える祈りが自然と息づきます。

このコラムでは、2025年9月の沖縄における旧暦行事と供養のタイミングを、旧暦カレンダーとともにやさしくご紹介。

ご家族で旧盆やお彼岸を迎えるためのヒントとして、どうぞお役立てください。

目次

2025年9月:ご先祖と家族の節目を大切にする月

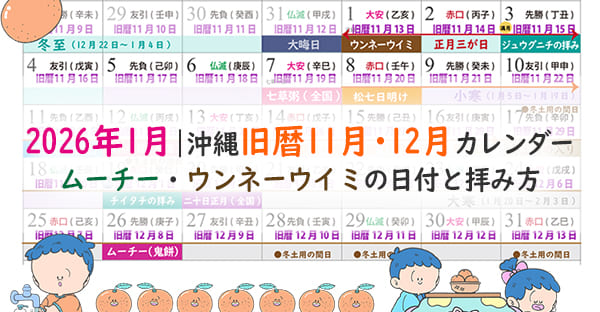

沖縄の2025年9月は、旧暦でいうと7月10日から8月9日にあたります。

この時期は、ご先祖を迎える旧盆をはじめ、敬老の日、秋のお彼岸、米寿のトーカチユーエーなど、先祖供養や家族の節目が重なる月です。

最初に訪れるのは、旧暦7月13日〜15日にあたる旧盆(9月4日〜6日)。

ウンケー(御迎え)からウークイ(御送り)までの3日間、ご先祖様を家に迎え入れて供養し、感謝を伝える大切な行事です。

続く敬老の日(9月15日)には、家族の中で長く生きてこられたおじいちゃん・おばあちゃんへ、日頃の感謝を伝えるよい機会に。

そして、秋分の日を中心とした秋のお彼岸(9月20日〜26日)では、仏壇や屋敷の神々に手を合わせ、家の中を清めて祈る時期がやってきます。

さらに9月末には、旧暦8月8日にあたるトーカチユーエー(米寿祝い)が巡ってくるなど、人生の節目と向き合う行事も重なります。

このように、9月は「迎える」「祈る」「感謝する」「祝う」という心の動きが折り重なる特別な月。

行事の由来や準備の仕方を知ることで、家族やご先祖とのつながりをより深く感じられるでしょう。

旧盆|9月4日〜6日はご先祖を迎え、送り出す3日間

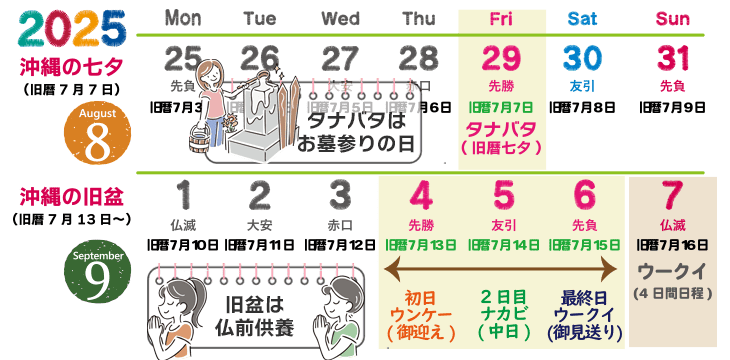

沖縄では、旧暦7月13日〜15日にあたる3日間をご先祖様のための「旧盆」として過ごします。

2025年は、9月4日(木)から6日(土)がこの旧盆にあたり、地域によっては7日(日)までの4日間日程をとるところもあります。

ウンケー(御迎え)・ナカヌヒー(中日)・ウークイ(御送り)という3つの節目に沿って、

仏壇を清めたり、ウサンミ(御三味)を供えたりしながら、ご先祖様と過ごす時間を家族で大切にしていきます。

旧暦7月13日〜15日|今年は9月4日〜6日が旧盆にあたる

旧暦で動く沖縄の旧盆は、毎年日程が変わります。

2025年は旧暦7月13日が9月4日(木)にあたり、ウンケー(御迎え)から始まり、

ナカヌヒー(中日)、ウークイ(御送り)までの3日間、各家庭でご先祖様と心を通わせる拝みが行われます。

ムチスク(本家)を中心に親族が集まり、門前に迎え火を焚いてご先祖様を迎え、

仏壇やヒヌカンに供え物をしながら、「ようこそいらっしゃいました」と手を合わせる習慣は今も受け継がれています。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

初日ウンケー|ジューシーやソーローバーシーでお迎えを

ウンケー(御迎え)にあたる旧暦7月13日、2025年は9月4日(木)です。

この日は夕方を目安に迎え火を焚き、ご先祖様をお迎えします。

仏壇や御位牌を乾拭きし、お供えには香りの強いショウガをきかせたジューシー(沖縄風炊き込みご飯)がよく用いられます。

これはチガリムン(魔物)を避ける意味も込められた、沖縄らしい工夫のひとつ。

また、ご先祖様があの世からの道中で杖代わりとするソーローバーシー(精霊箸)や、

果物やウージ(サトウキビ)を添えて、お迎えの気持ちを整えます。

・沖縄の旧盆②【ウンケー】とは?初日の仏壇飾りやお迎えの手順を解説

中日ナカヌヒー|分家の訪問と三食のお供え

旧暦7月14日、2025年9月5日(金)はナカヌヒー(中日)にあたります。

この日は、分家の家族が本家を訪ね、ご先祖様へご挨拶と供養の気持ちを伝える日でもあります。

本家では朝・昼・晩の三食とおやつを仏壇に供える風習があり、

たとえば以下のようなメニューが見られます:

昼:そうめんなど軽めのもの

おやつ:あまがしやお餅

夜:ご飯、煮物、汁物などしっかりしたお膳

分家は手土産として、洗剤や油、乾き菓子などを「お中元」名義で持参することが多く、

昔ながらの供養のつながりが今も生活の中に息づいています。

・沖縄の旧盆③ナカビ(中日)の過ごし方|仏壇へのお供え・親戚まわり・御膳の準備まで解説

・沖縄のお盆回り。ナカビのお中元におすすめ、7つの品々

最終日ウークイ|打ち紙・送り火・道ジュネーで見送る

ウークイ(御送り)は旧暦7月15日、2025年9月6日(土)にあたります。

この日は、ウサンミ(重箱料理)を仏壇に供えて、ご先祖様と最後のひとときを過ごす日です。

夕方になると、家長が中心となって線香を焚き、家族みんなで仏壇の前で拝みます。

その後、ご先祖様があの世へ戻る旅の道具としてウチカビ(打ち紙)を焚き上げ、

門前で送り火を焚いてお見送りします。

地域によっては、青年会や子ども会による「道ジュネー(道行きエイサー)」が夜に行われ、賑やかな太鼓と掛け声が、ご先祖様を見送る最後の祈りとして町に響き渡ります。

・沖縄の旧盆④ウークイとは?2025年の送り方・仏壇の拝み方・お供えの流れを解説

敬老の日と連休|祖父母と過ごす、感謝を伝える時間

旧盆が明けたあとの沖縄では、9月中旬に「敬老の日」が訪れます。

2025年は9月15日(月)が敬老の日にあたり、13日(土)〜15日(月)の3連休となるため、ご家族で祖父母のもとを訪れたり、会食をしたりと、あたたかい時間を過ごす絶好の機会です。

旧盆でご先祖に感謝を捧げたあとは、いまを生きるご家族への「ありがとう」を伝える──、そんなやさしい流れが自然と訪れる、心豊かな1週間になるかもしれません。

9月15日(月)は敬老の日|3連休で訪問や会食の機会に

2025年の敬老の日は、9月15日(月)の祝日です。

ちょうど土日とつながり、9月13日(土)〜15日(月)は3連休。

このタイミングで祖父母の家を訪ねたり、家族で会食をするご家庭も多いのではないでしょうか。

沖縄では、旧盆で一族が集まる機会が多いこともあり、その流れのまま「もう一度おじいちゃん・おばあちゃんに会いたいね」となる声もよく耳にします。

いつもとは違う特別な時間を、敬意と感謝の気持ちで彩る──

そんな過ごし方が、きっとお互いの心に残る1日になるはずです。

プレゼント・手土産・あやかりの気持ちを形にする

敬老の日は、気持ちを伝えるだけでなく、「あやかり」や「感謝」を形にする日でもあります。

沖縄では、長寿を祝う「トーカチユーエー」や「あやかり昆布」にも通じるように、

“長く健やかに生きてほしい”という願いを込めて贈り物をする文化があります。

● 日用品(洗剤やタオルなど)+好物の食べ物

● 甘いもの、お酒などのごちそう

● 小さなお孫さんからの手紙や手作りカード

高価なものでなくても、思いやりのこもった品は何よりの贈り物になります。

9月22日(月)の有給取得で、シルバーウィークにも

2025年の9月は、敬老の日の3連休の翌週に秋分の日(9月23日・火)が控えています。

そのため、9月22日(月)に有給休暇を取れば、19日(金)〜23日(火)の5連休も可能となり、いわゆる“シルバーウィーク”としてゆとりのある日程が組めます。

この連休を活かして、旧盆とはまた違う「第二の帰省」や敬老の日に合わせた長めの滞在を計画するのもおすすめです。

混雑を避けて、祖父母と静かに語り合える時間を持てるのも、こうした日程ならでは。旧盆後の“家族の再会ウィーク”として、活用してみてはいかがでしょうか。

秋のお彼岸|9月20日〜26日は“屋敷の神々”への感謝期間

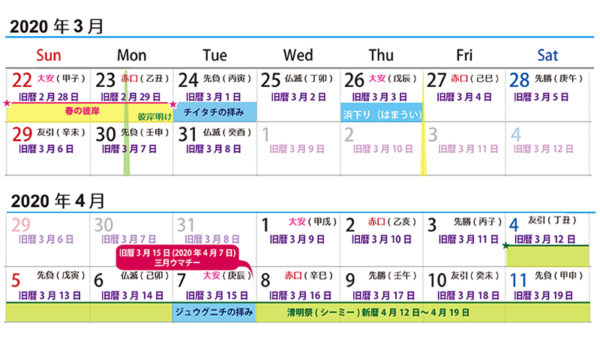

2025年の秋分の日は9月23日(火)。

その前後3日を含む9月20日(土)〜26日(金)の7日間が、秋のお彼岸の期間にあたります。

本州ではこの時期にお墓参りをする家庭が多い一方で、沖縄では少し異なり、

この7日間を「屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)」の期間として、仏壇や屋敷の神々に感謝を伝える拝みが行われてきました。

全国共通の日程、でも沖縄では「屋敷の御願」を行う

お彼岸という言葉自体は全国共通ですが、沖縄ではその過ごし方が独特です。ご先祖様を供養するだけでなく、家の中に宿る“守り神”にも感謝を伝える7日間とされています。

「屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)」では、住まいの要所に手を合わせ、「いつも家族を守ってくれてありがとう」「これからもよろしくお願いします」といった祈りを捧げます。

春・秋・年末の年3回が基本ですが、秋は台風シーズンを越えて感謝を伝える時期として、特に大切にする家庭もあります。

仏壇・ヒヌカン・床の神──家中に拝みを届ける

屋敷の御願で拝む相手は、家の中に祀られている仏壇・ヒヌカン(火の神)・ナカジンヌカミ(中陣の神)など10か所6柱を巡拝します。

家庭や立地・地域によっては、井戸の神様や風水の神様(フンシヌカミ)も手を合わせることもあるでしょう。

●仏壇

●ユンシヌカミ(四隅の神)…屋敷の東西南北の角

●ジョウヌカミ(門の神)…門

●フールヌカミ(トイレの神)…トイレ

●ナカジンヌカミ(中陣の神)…玄関と門の間

それぞれの神様へ、役割に応じた言葉を添えて拝むことで、家全体の気が整うとも言われています。

お彼岸前に家を整え、拝みの準備をすすめよう

秋のお彼岸前には、拝みを迎える準備として、家の掃除や供え物の確認をしておくと安心です。

● 線香・ロウソクの買い足し

● お茶や白ウブク(炊きたての白ご飯)の用意

● 拝みの順番や言葉の確認(家族で分担しても◎)

屋敷の神々への拝みは、静かで個人的な祈りですが、家族みんなが安心して暮らすための大切な行いでもあります。

忙しい日々の中でも、「この一週間だけは丁寧に過ごしたい」——

そんな気持ちでお彼岸を迎えると、家の空気も自然と澄んでいくことでしょう。

・屋敷の御願の行い方☆感謝を捧げる6つの手順

トーカチユーエー|9月29日は88歳の米寿祝い

沖縄では、長寿を祝う節目のなかでも「トーカチユーエー(斗掻祝)」は特別な意味を持つ行事です。

2025年は旧暦8月8日が9月29日(月)にあたり、米寿(88歳)を迎える方のためのトーカチ祝いが各地で行われます。

干支や旧暦に基づく沖縄の長寿祝いは、家族だけでなく集落全体でお祝いする文化が残っている地域もあり、

「ご長寿にあやかりたい」「一緒に喜びを分かち合いたい」と集まる人々の笑顔に包まれる、あたたかい行事です。

「八十八」の縁起と床の間の飾りつけ

「米寿」は、“米”の字を分解すると「八十八」となることから、その名が付いたといわれています。

沖縄のトーカチユーエーでは、床の間に「米九合」やトーカチ棒(斗掻棒)を飾るのが特徴的です。

斗掻棒とは、かつてお米を計る際に升の表面を平らにならすために使われていた竹の棒のこと。

この棒を供え物の米とともに床の間に飾ることで、「米に困らない」「満ち足りた暮らし」を象徴します。

また、「カメー(食べ物)にあふれるように」との願いを込めて、赤飯やお祝い料理を並べることも多く、家族や親戚の手で心を込めた空間がつくられます。

メーニゲー(前祝い)で神様やご先祖へ報告

本番の3日前(旧暦8月5日、2025年は9月26日)頃には、「メーニゲー(前祝いの拝み)」を行う地域もあります。

この日は、ご本人や家族が神社やウガンジュ(拝所)、ウフガー(産川)、もしくはご先祖様のお墓などを訪れ、「無事にトーカチのお祝いができますように」と報告と祈願をする大切な日です。

地域や家によっては、神様・ご先祖・産土神など複数の拝所を回ることもあり、行事の成功とご本人の健康を祈る気持ちが、沖縄ならではの丁寧な所作として表れています。

あやかり昆布や祝い料理で、集う人にも福を

トーカチユーエーは、本人を祝うだけではなく、まわりの人々にも福を分ける行事として親しまれています。

お祝いの場では「あやかり昆布」や「祝い菓子」などが配られ、集まった人々も「長寿にあやかりたい」「健康でありたい」と願いを込めていただきます。

赤飯、てんぷら、昆布料理、クーブイリチー(昆布の炒め煮)など、昔ながらのお祝い膳を囲んで語らうひとときは、世代を超えて心に残る時間となるでしょう。

長寿を喜び、感謝し、周囲と分かち合う──

そんなあたたかな行事として、トーカチユーエーは今も大切に受け継がれています。

・トーカチユーエー(米寿祝い)☆家族で祝う5つの流れ

ヨーカビー・シバサシ・八月カシチー|旧盆後に行う“もうひとつの祈り”

旧盆やお彼岸といった大きな行事のあとは、

沖縄の伝統行事のなかでも、より静かで生活に根ざした祈りの行事がやってきます。

それが、ヨーカビー(八日目)・シバサシ(柴差し)・八月カシチー(八月強飯)と呼ばれる風習です。

どれも旧盆の喧騒が落ち着いたあとに行われ、家を整え、厄を祓い、暮らしの安泰を願う拝みとして、今も地域や家庭で受け継がれています。

ヨーカビー|火の玉や音で厄を見分ける昔の風習

ヨーカビー(妖怪火/八日目)は、旧暦8月8日にあたる日(2025年は9月29日)に行われてきた、悪霊や悪い気を祓うための行事です。

かつては、集落の高台から火の玉(ヨーカビー)を見張ったり、家の中で聞こえる「チングトゥ(棺桶を打つような音)」や「イニンビー(遺念火)」といった異変に気づいた家では、爆竹を鳴らして悪霊を祓う風習がありました。

現在ではほとんど見かけなくなったものの、「火の玉を見たら厄落としの拝みをする」という教えを、年配の方々から聞くこともあります。昔の沖縄に根付いていた“目に見えないもの”への祈りの記憶です。

シバサシ|ススキと桑の葉で家を守る結界づくり

シバサシ(柴差し)は、ヨーカビーの翌日・旧暦8月9日(2025年は9月30日)頃に行う、

家を守るための“結界張り”の行事です。

ススキ3本に桑の葉を結びつけた「サン(ゲーン)」をつくり、家の四隅や出入り口、仏壇やヒヌカンの前などに差していきます。

このサン(ゲーン)は、魔除けの象徴であると同時に、「ここには拝みがある。家族が祈っている」という意思表示にもなります。

現代では儀礼として簡略化されている場合も多いですが、季節の変わり目にあたる時期に、“家を守りなおす”という感覚で取り入れる家庭も増えつつあります。

八月カシチー|赤飯を供え、家計安泰や健康を祈る

旧暦8月9日〜11日(2025年は9月30日〜10月2日)に行われる八月カシチー(ハチグァッチカシチー)は、

農耕儀礼としてのカシチーが、現代の生活に寄り添って変化してきた行事です。

六月カシチー(旧暦6月)は白い強飯を供えますが、八月カシチーでは赤飯(もち米+小豆)を炊き、仏壇やヒヌカンに供えるのが一般的。

●「家族が健康で過ごせますように」

●「家計が安定しますように」

そんな現代的な願いが込められたこの行事は、家庭でできる“静かな拝み”として見直されてきています。

赤飯を家族で炊き、あたたかい食卓を囲む──

それだけでも、充分な祈りになるのではないでしょうか。

・【沖縄の御願】八月カシチーで無病息災。お供え物と拝み方

まとめ|旧盆から彼岸・長寿祝いまで、祈りがつながる9月

2025年9月の沖縄は、旧盆をはじめとした供養行事と、家族の節目を祝う行事が重なる特別なひと月です。

ご先祖様を迎える旧盆(ウンケー)から、ご高齢の方に感謝を伝える敬老の日、そして秋のお彼岸では屋敷の神々へ祈りを捧げ、月末には88歳の米寿を祝うトーカチユーエーまで──

それぞれの行事が、命をつなぐ祈りのリレーのように続いていきます。

さらに、ヨーカビーやシバサシ、八月カシチーなどの静かな風習も含めると、日常と非日常が交差する、沖縄らしい「暮らしの中の祈り」を感じられる月でもあります。

毎日の忙しさの中でも、ふと立ち止まり、家族やご先祖様、家の神々に「ありがとう」と手を合わせる時間を持つことで、心と暮らしのリズムがすっと整っていくかもしれません。

どうぞ2025年9月が、大切な人とのつながりを再確認できる、やさしい祈りの月となりますように。

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

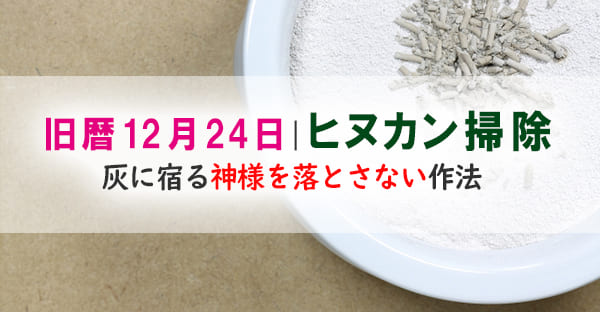

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法

旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説

【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】

沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

カテゴリ