本土とはこんなに違う!沖縄のお盆文化と7つの風習

「お盆」と聞くと、全国共通の行事のように思われがちですが、実は沖縄のお盆は本州と大きく風習が異なります。

旧暦で行う日程はもちろん、迎え方やお供え、親族の訪問スタイル、地域を練り歩く道ジュネーやウークイ(送り)の儀式まで、独自の文化が色濃く息づいています。

この記事では、「沖縄のお盆は本州とどう違うの?」という疑問にお答えする形で、2025年の旧盆を迎える前に知っておきたい“5つの違い”をわかりやすくご紹介します。

違いを知ることで、より深く沖縄の供養文化やご先祖様への想いに触れることができるはずです。

目次

本土とここが違う!沖縄のお盆の基本知識

沖縄のお盆は、本州とは異なる独自のスタイルで行われています。特に大きく違うのは、旧暦に基づいて行われる日程と、その過ごし方の価値観です。

ここでは、沖縄ならではのお盆文化の基本的な特徴を整理してご紹介します。

お盆の日程が“旧暦”|毎年日付が変わる

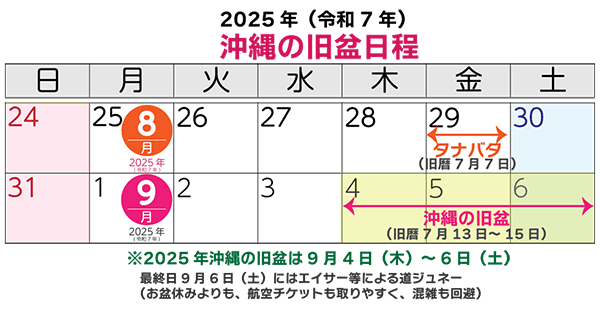

本州では「8月13日〜16日(月遅れ盆)」が一般的ですが、沖縄では旧暦7月13日〜15日にあたる3日間が「旧盆」となります。

そのため、毎年カレンダー上の日付が異なり、2025年の場合は9月4日(木)〜6日(土)が旧盆の期間にあたります。

観光やビジネスで沖縄を訪れる人が、「お盆なのに静か?」と感じることもあるかもしれませんが、それは本州と時期がずれているためです。

ウンケー・ナカビ・ウークイの3日間構成

沖縄の旧盆は「ウンケー(迎えの日)」「ナカビ(中日)」「ウークイ(送りの日)」の3日間で構成されています。

地域によってはナカビ(中日)を2日間とした4日間構成のお盆もあるでしょう。

ご先祖様を家へお迎えする日。ジューシーなど簡素な料理で丁寧にお迎えします。

● ナカビ(2日目)

ご先祖様が家に滞在する日。朝・昼・晩の3食を仏前に供えることが多く、親族が集まりやすい日です。

● ウークイ(3日目)

最終日はご先祖様をあの世へお見送りする儀式を行います。重箱料理「ウサンミ」やウチカビ(あの世のお金)を焚いて丁重に送り出します。

この3日間を通して、ご先祖様とともに過ごすという感覚が大切にされています。

お盆の時期は旅行NG?“親族最優先”の文化

沖縄では、お盆は「親族との時間を何よりも優先する期間」とされています。そのため、冠婚葬祭レベルで大切な行事と位置づけられ、帰省ラッシュや仕事の調整など、家庭行事としての比重が非常に大きくなります。

旅行やレジャーを楽しむというよりは、親族との集まりや仏壇前での供養、親戚まわり(ウートートー)などが行事の中心となるのが特徴です。

特にナカビの訪問やウークイの送り儀式などは、親戚同士のつながりを大切にする文化の表れでもあります。

独特な準備としきたり|本土にはない習慣

沖縄のお盆には、本土ではあまり見られない独自の準備やしきたりが根付いています。

それは「ご先祖様を丁寧にもてなす」という供養文化が、今も暮らしに根強く残っているからです。

こうした違いを知ることで、沖縄の旧盆文化への理解が深まり、訪問時のマナーにも役立つでしょう。

ヒラウコー(平御香)と打ち紙(ウチカビ)

沖縄のお盆で欠かせないのが、「ヒラウコー」と呼ばれる沖縄独特のお線香です。

6本が板状につながった形状をしており、1枚を「1ヒラ」、2枚を「タヒラ」と呼びます。

ただし近年では、現代の住宅事情に合わせてコンパクト仏壇が広がりつつあり、それに合わせて日本線香を供える家庭も増えました。

また、お見送りの儀式「ウークイ」では「あの世のお金」とされる「ウチカビ(打ち紙)」も用意します。

黄土色に染めた藁半紙に銭の形を型押しした「カビジン(紙銭)」とも呼ばれるもので、これを折って焚き上げることで、ご先祖様があの世で使えるようにするという風習です。

本土のお盆では見かけないアイテムですが、沖縄では非常に大切な供養のひとつとされています。

・ウチカビやヒラウコーの疑問。意外と曖昧な5つの事とは

供え物は左右対称&サトウキビや餅も登場

お盆のお供え物の基本は「左右対称」が基本です。仏壇の前に置く際は、果物・菓子・餅・料理などを左右同じ数、同じバランスで配置するよう意識されます。

また、沖縄のお盆ならではの供え物として、サトウキビやもち、団子なども登場します。

代表的な供え物として、以下のようなものがあります。

…仏壇には「ミフシウージ(三節ウージ)」などと呼ばれる短いサトウキビを7本束ねたものを、左右に1対そなえます。一方で玄関、もしくは仏壇の両脇には「ナナフシウージ(七節ウージ)」を2本で一対、ご先祖様の杖として供えます。

● 餅(もち)

…沖縄の旧盆最終日に供える重箱料理では、おかずを詰めた重箱と、餅(もち)を詰めた重箱を対に供えるのが一般的です。

これらの供え物には、それぞれ意味や役割があり、「ただ並べるだけではない」お供え文化が根付いています。

・沖縄のお盆「ウンケー」とは?仏壇飾り・御膳・御願まで初日の流れを解説

果物の並べ方にも意味がある

沖縄では、仏壇に供える果物(ナイムン)の並べ方にも意味があります。

たとえば、パイナップルやバナナ、リンゴ、みかんなど、色とりどりの果物を「高さ・色合い・数のバランス」を意識して美しく並べることが重視されます。

とくに「5種の果物(五果)」を用意する家庭も多く、これは「五穀豊穣」「家内安全」「子孫繁栄」などの祈りが込められていると言われています。

果物は生花と並び、「華やかさ」を演出するお供え物でもあるため、見た目の美しさと意味の両面を意識して選ぶことが大切です。

・沖縄旧盆のお供え物⑤ウンケー・ナカビ・ウークイごとの役割と意味を解説

重箱料理「ウサンミ」と“毎食供える”御膳

沖縄のお盆では、ご先祖様をもてなすために、決まったタイミングで料理を供えるという文化が根付いています。

なかでも「ウサンミ(御三味)」と呼ばれる重箱料理は、お盆最終日にご先祖様をお見送りするための特別なご馳走です。一方で、期間中は毎食ごとの食事(御膳)を欠かさず供えるのも沖縄の特徴といえるでしょう。

ここでは、3日間のお盆期間中に供える料理の特徴を、日別に解説します。

初日のウンケージューシーとショウガの意味

旧盆初日の「ウンケー(お迎え日)」は、ご先祖様をお迎えする日です。

この日は、重箱料理のような豪華な食事ではなく、質素ながらも心のこもった料理を供えるのが基本とされています。

代表的なのが「ウンケージューシー(ショウガ入り沖縄風炊き込みご飯)」です。

ショウガ入りのジューシーがよく用いられますが、これはチガリムン(悪霊や浮遊霊)を寄せつけない香りとされており、ご先祖様を安全にお迎えする意味が込められています。

ほかにも、酢の物(ウサチ)やお浸しなど、さっぱりした料理を添えて供えるのが一般的です。

・沖縄の旧盆②【ウンケー】とは?初日の仏壇飾りやお迎えの手順を解説

ナカビ(中日)は3食+おやつ!毎食きちんと供える文化

お盆中日の「ナカビ」は、ご先祖様と一日をともに過ごす日。

この日は朝・昼・晩の3食+おやつを、時間を分けて供えるのが丁寧なおもてなしとされています。

それぞれの食事には、以下のような基本形があります。

…ジューシーまたは白米に味噌汁・煮物・酢の物などの一汁三菜

● 昼食(アサバン)

…スーミン汁(にゅう麺)や軽めの麺料理

● 夕食(ユウバン)

…ご馳走系のおかずと白米・みそ汁で最も豪華に

● おやつ(アマガシ)

…あまがし・果物・甘菓子などを用意する家庭も

料理は決して豪華でなくてもかまいませんが、時間帯ごとに供える=ご先祖様と過ごす姿勢を大切にするという考え方が、今も沖縄の多くの家庭に残っています。

・沖縄の旧盆③ナカビ(中日)の過ごし方|仏壇へのお供え・親戚まわり・御膳の準備まで解説

最終日は重箱のウサンミでお見送り|奇数の品が基本

お盆最終日の「ウークイ(お送り日)」には、重箱料理「ウサンミ(御三味)」を仏壇に供え、ご先祖様を丁重にお見送りします。

ウサンミは、ラフテー・昆布巻き・かまぼこ・豆腐よう・揚げ物などのご馳走を、7品または9品の奇数で詰めるのが一般的です。

奇数は「縁起が良い数」とされ、沖縄の供養文化では定番の考え方です。

また、餅や赤飯などを詰めた「むち重(餅重)」もあわせて供える場合が多く、仏壇の奥側におかず重、手前に餅重を並べるのが一般的な配列です。

この最終日のウサンミには、「ソーローハーシ(精霊箸)」と呼ばれる箸を一本添えることで、「どうぞお召し上がりください」と感謝と敬意を込めた“お見送り”の心を表現します。

・沖縄の旧盆④ウークイとは?2025年の送り方・仏壇の拝み方・お供えの流れを解説

迎え方・送り方が違う!沖縄式の儀式

沖縄のお盆では、「ご先祖様を迎える」「見送る」という儀式の流れにも、本土とは異なる独特の作法が息づいています。

家の仏壇だけでなく、門前や地域全体を巻き込んで行われる儀式は、沖縄ならではの“つながり”を重視する文化のあらわれとも言えるでしょう。

門前で迎える“ウンケー”の作法

旧盆初日の「ウンケー(お迎えの日)」には、ご先祖様を自宅へ迎え入れるための儀式を行います。

本土では家の中や仏壇前で迎えることが一般的ですが、沖縄では門前で拝みを行う風習が今も残っており、この点が大きな違いです。マンションなどの集合住宅では、玄関から外へ向かってウンケーの儀式を行う家庭も増えました。

● 門前に白砂を盛り、そこに線香を立てる

(現代では専用の香炉を門前に持って行くことも増えました。)

● ウンケーでは、ショウガを入れた沖縄風炊き込みご飯「ウンケージューシー」と、ウサチ(酢の物)を配膳した御膳を供えます。

● ご先祖様に向けて「どうぞこちらへお越しください」と手を合わせて迎え入れる

昔ながらの沖縄の旧盆では、門前でウンケーの儀式を行った後に、供えたお線香を家内の仏壇まで運びながら故人やご先祖様をご案内し、お線香はそのまま仏壇のウコール(香炉)へ供えます。

・沖縄の旧盆②【ウンケー】とは?初日の仏壇飾りやお迎えの手順を解説

ウークイではウチカビを焚いて見送る

最終日の「ウークイ(お送り日)」は、ご先祖様をあの世へお送りするための重要な日です。

この日に欠かせないのが、ウチカビ(打ち紙)と呼ばれる、あの世のお金を焚く儀式です。

● 重箱料理の御馳走「ウサンミ(御三味)」を仏壇に供える

● ソーローハーシ(精霊箸)を添えて「どうぞお召し上がりください」とお声がけ

● 家族全員で手を合わせて感謝を伝える

● 最後に、ウチカビを火で焚いて、ご先祖様の旅路を見送る

ウチカビは1枚ずつ丁寧に折り、「〇〇家からです」とご先祖様に名前を告げてから焚くのが作法とされています。

ウチカビを焚き終えたら、あの世の手土産として、お供え物や供え花を、焚いた金属ボウルなどの火鉢に入れるのも、ウークイの儀式です。

この儀式は、単なる形式ではなく、「また来年お越しください」「道中が無事でありますように」という思いを込めた深い感謝と祈りの時間でもあります。

・沖縄の旧盆に大切なウークイ☆最終日、御先祖様の見送り方

道ジュネーで地域が一体に

沖縄のお盆の夜を彩るのが、道ジュネー(道じゅねー)と呼ばれる伝統芸能です。

これは、沖縄の伝統芸能エイサーや旗頭など、青年会を中心とした地域の団体が演舞を街中で繰り広げながら、道を練り歩きます。

地域の家々を回り、太鼓や三線にあわせてエイサーを舞い、ご先祖様の霊を慰め、送り出すという行事です。地域によっては住民が「おひねり」を用意する風習もあるでしょう。

● 各地域ごとに異なる振付や太鼓のリズム

● 沿道で見物する地域住民と一体になる光景

● ウークイの夜に行われることが多く、盆の締めくくりにふさわしい

道ジュネーは、ただの踊りや演舞ではなく、「地域全体でご先祖様を送り出す」という集団供養の文化として、今も大切に受け継がれています。

お盆での“暮らしの風景”も違う

沖縄のお盆は、単なる仏事や家族行事を超えて、地域の暮らしそのものに深く根付いています。

本土では「お盆休み」として数日程度の帰省や法要にとどまることが多いのに対し、沖縄では家庭・職場・学校など社会全体が“お盆モード”に切り替わるのが大きな特徴です。

日常生活に溶け込んだ“沖縄らしいお盆の風景”をご紹介します。

仕事も休む・子どもも登校しない地域も

沖縄の旧盆期間は、企業やお店の営業を一時休止するところも多く、お盆が“公的な休暇”のように扱われることもしばしばです。

とくにウークイ(最終日)には、道ジュネーの演舞を披露する人々など、正社員や公務員であっても「午後から早退」や「終日休み」が当たり前という企業も見られます。

また、地域によっては小学校や幼稚園なども登校を控え、子どもたちも家族と一緒にお盆を過ごすのが一般的。

こうした背景には、「お盆は家族全員で迎えるもの」「ご先祖様を大切にする心を、子どもの頃から育む」という価値観があります。

お中元は“ムチスク”へのあいさつまわり

旧盆中日(ナカビ)には、分家が“ムチスク(本家・宗家)”を訪れてお中元を渡す習慣があります。

本土のように取引先や上司に贈るのではなく、沖縄では親族間の礼節と感謝の気持ちを形にする場とされています。

● 個包装・常温保存・分けやすいものが好まれる

● お供え後には「ウサンデー(お下がり)」として皆でいただく

このように、「送る」よりも「訪れて供える」ことに意味があるのが沖縄のお中元文化です。

・沖縄のお盆が初めてなら。知っておきたいナカビの行事

お中元を送る時も、旧盆の中日(ナカビ)が目安

沖縄では旧盆に親族がムチスク(宗家=本家)へ集まる風習がありますが、現代は仕事が忙しいなどの事情で、分家が挨拶できないケースも増えました。

さらに自宅にも仏壇がない場合、沖縄でもお中元を郵送することはできます。ただし全国的なお中元が7月~8月中旬の立秋までであるのに対し、沖縄では旧盆の初日から2日目の中日(ナカビ・ナカヌヒー)に届くように手配するのが一般的です。

また、お中元を受け取ったムチスク(宗家)は、いただいたお中元を仏壇に供え、その上にウチカビを置くのがマナーです。

[お中元を送る側]

● お中元は旧盆の中日(ナカビ)までに届ける

● 手紙を同封し「仏壇へ供えてください」とひと言添えると良い

[お中元を受け取った側]

● 受け取ったお中元は、仏壇に供える

● 仏壇に供える際のお線香は日本線香3本、もしくは1本を立てる

(ヒラウコーであれば、半分に折った半ヒラ)

●最終日のウークイでは、一緒に供えたウチカビを代理で焚く

(焚く際には「〇〇家からです」などとご報告する)

こうした柔軟な供養スタイルは、「想いが届けばかたちは問わない」という寛容な心のあらわれでもあります。

・沖縄の旧盆・中日(ナカビ)のお中元マナー|2025年おすすめ手土産とタブーも解説

まとめ|本土とは異なる、沖縄のお盆の尊さ

沖縄のお盆は、日程が旧暦で定まるだけでなく、供え物や儀式の細やかな作法、親族間の絆を重んじる訪問文化など、本土とは大きく異なる風習が息づいています。

重箱料理の「ウサンミ」や毎食ごとの御膳、サトウキビや五果の並べ方ひとつひとつにも、ご先祖様を大切にする“想い”が込められています。

また、ムチスク(本家)への挨拶回りや、仏壇のない家への代理供養といった、家族を中心とした柔軟なスタイルも、沖縄ならではの敬意とつながりの形です。

形式や慣習の違いにとらわれることなく、「どうすればご先祖様に心を届けられるか」を大切にする沖縄のお盆。

その尊さを知ることで、私たちの供養の在り方や家族のつながりについて、改めて考えるきっかけになるかもしれません。

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法

旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説

【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】

沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

カテゴリ