納骨堂でのお参りマナー|彼岸・お盆に知っておきたい供養の基本

納骨堂は現代のライフスタイルに合った供養の形として利用が広がっています。

しかし、お参りの仕方やマナーはお墓参りと少し異なるため、初めて訪れる際には戸惑う方も少なくありません。特に彼岸やお盆など人が多く集まる時期は、基本的な流れやお供えの作法を理解しておくことが大切です。

本記事では、納骨堂でのお参りマナーや季節ごとの供養の心得をわかりやすく紹介します。

目次

納骨堂とは?

◇納骨堂とは、ご遺骨を屋内施設に安置して供養する場所のことです。

従来のように墓石を建てるのではなく、建物の中に納められたスペースにご遺骨を安置し、参拝スペースでお参りを行います。

屋内型のため天候に左右されず、バリアフリーやアクセスの良さから、現代のライフスタイルに合わせた新しい供養の形として注目されています。

納骨堂の種類と特徴

◇納骨堂にはいくつかのタイプがあります。

かつての納骨堂はお墓を建てるまでの一時的な安置場所として利用されることが多く、簡素なロッカー式が主流でしたが、現代は供養のひとつの形として認知されました。

それによりお墓と同じようにお参りをして、永年に渡り供養する場にふさわしい施設やシステムを持つ納骨堂タイプが主流となりつつあります。

・ロッカー式

・仏壇式

・自動搬送式

などです。ロッカー式はシンプルな収納棚にご遺骨を納めるスタイル、仏壇式は各家ごとに仏壇のようなスペースを持つタイプです。

自動搬送式はICカードなどで認証すると、ご遺骨が参拝スペースに自動で運ばれてくる仕組みで、都市部を中心に増えています。それぞれ費用や管理の仕方が異なるため、利用者のニーズに合わせて選ばれています。

近年利用が増えている理由

◇近年、納骨堂の利用が増えている背景にはいくつかの理由があります。

まず、都市部では墓地の確保が難しく、費用も高額になりやすい点です。さらに、少子高齢化や核家族化により「お墓を守る人がいない」という事情も増えています。

そのため、管理がしやすく交通アクセスの良い納骨堂を選ぶ人が増加しています。お墓参りが難しい人にとっても、納骨堂は気軽にお参りできる新しい供養の場となっているのです。

・沖縄のお墓は変化している☆県が進める霊園移行の現状

納骨堂でのお参りの基本マナー

納骨堂でのお参りは、お墓参りと大きな違いはありませんが、屋内施設ならではの流れや注意点があります。清らかな気持ちでご先祖に手を合わせるために、事前に基本のマナーを知っておくと安心です。

納骨堂でのお参りの流れ

◇まず、受付を済ませてお参りを行う。

参拝の流れは、受付や参拝カードを通してから参拝スペースへ進むのが一般的です。

仏壇式やロッカー式の場合は自分の区画の前に立ち、花や線香を供えて合掌します。

自動搬送式では、ICカードをかざすとご遺骨や位牌が運ばれてきて、専用の参拝室でお参りします。いずれの場合も、静かに礼を尽くして祈りを捧げることが大切です。

服装や持ち物の注意点

◇普段のお参りであれば、喪服のような正装は不要です。

清潔感のある服装であれば問題なく、派手な色や露出の多い服は避けた方がよいでしょう。持ち物としては、花やお供え物、数珠が一般的です。

ただし、納骨堂によっては火気が禁止されているため、ろうそくや線香を持参しても使用できない場合があります。事前に施設の案内を確認しておくと安心です。

服装や持ち物の注意点

◇施設の施設の利用規則を確認しておきます。

納骨堂は屋内施設のため、受付や参拝可能時間が決まっていることが多いです。

開館時間外はお参りができない場合や、混雑時は順番を待つ必要がある場合もあります。

また、持ち込めるお供え物の種類や、写真撮影の可否について独自のルールを設けている納骨堂もあります。初めて訪れる際は、事前に施設の利用規則を確認しておくと安心して参拝できます。

彼岸・お盆に納骨堂へお参りするとき

お彼岸やお盆は、ご先祖に感謝を伝える大切な節目です。納骨堂でもこの時期にお参りする方が多く、特別な供養の場となります。ここでは季節ごとの意味や、お参りの心得について紹介します。

彼岸にお参りする意味

◇納骨堂であれば彼岸のお参りも気軽にできます。

春分・秋分の日を中心とした彼岸は、昼と夜の長さが同じになり、自然への感謝を込めてご先祖を供養する特別な期間です。

仏教では六波羅蜜を実践して悟りに近づく修行の時期ともされており、先祖供養と自己の心の成長が重ねられています。

納骨堂でのお参りは天候に左右されず、静かな環境で落ち着いて祈れるため、ご先祖と向き合う大切な時間を過ごすことができます。

・沖縄の秋彼岸の過ごし方。2025年はいつ?お供えと地域の違い

お盆(旧盆)にお参りする意味

◇お盆(旧盆)はご先祖の霊を迎え、家族そろって感謝を伝える行事です。

納骨堂ではこの時期に合同法要や読経の機会が設けられることも多く、普段は別々に暮らす親族が集まってご先祖を偲ぶ場となります。

屋内施設なので暑さや天候を気にせずお参りでき、小さなお子様や高齢の方と一緒でも安心です。家族全員でゆっくりとご先祖を思い出す時間を持てるのは、納骨堂ならではの魅力です。

基本的に沖縄のお盆(旧盆)は仏前行事なのでお墓参りには行きませんが、沖縄ではお盆(旧盆)6日前の旧暦7月7日「タナバタ(七夕)」に、ご先祖様へお盆(旧盆)のご案内として、お墓参りに行きます。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

・2025年 沖縄のタナバタ(七夕)とは?旧盆前に行う“ソーローウンケー”の基礎知識

お供え物やお花の選び方

◇納骨堂での生花・お供え物の制限をチェックします。

納骨堂は屋内施設のため、火気や生ものの持ち込みに制限がある場合が多いです。

生花を供えられる施設もありますが、衛生面を考慮して造花や供花サービスを推奨するところも増えています。

また、飲食物は不可とされることが多いため、お菓子や果物を供えたい場合は一時的に飾り、後で持ち帰る形が一般的です。ルールを守ったうえで、気持ちを込めて花や供物を選ぶことが、納骨堂での正しい供養につながります。

・沖縄の供え花マナー|お彼岸・お盆・法要にふさわしい花の選び方

納骨堂は「いつでも安心してお参りできる場所」

沖縄の伝統では、十六日祭や清明祭、七夕など限られた日にお墓参りを行う風習があり、頻繁なお参りは良しとされませんでした。

これは山中や人里離れた場所に墓地が多く、危険を避ける意味もあったと考えられます。

その点、納骨堂は都市部に建てられ、管理人が常駐している施設も多く、開館時間内であれば安心してお参りできます。季節行事に限らず、思い立ったときに気軽に足を運べることも、納骨堂の大きな魅力です。

沖縄のお墓参り行事と納骨堂でのお参り

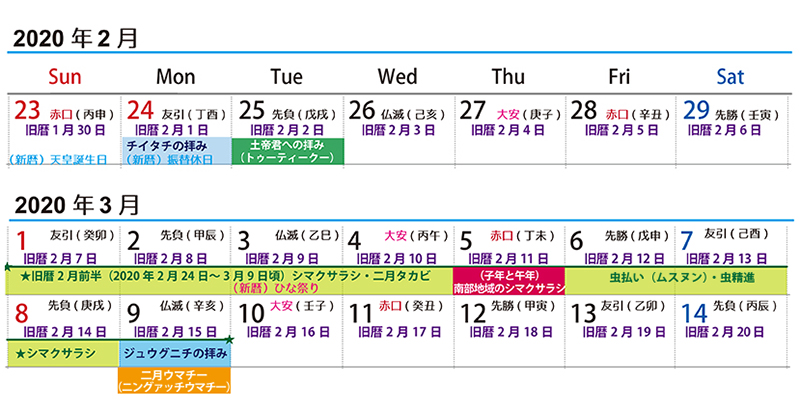

沖縄では本土の彼岸やお盆とは異なり、旧暦に基づいた独自のお墓参り行事があります。代表的なのは次の三つです。

● ジュールクニチー(十六日祭)

● シーミー(清明祭)

● タナバタ(七夕)

風葬の歴史や、山中や辺境に点在する個人墓地という環境から、頻繁なお墓参りは避けられてきました。表向きには「頻繁に通うと他の墓の霊に呼ばれる」とも言われますが、実際には危険を避けるための知恵だったと考えられます。そのため、年中行事に合わせて一族が集まるスタイルが受け継がれてきました。

一方、納骨堂は都市部に立地し、管理人が常駐する施設も多いため、開館時間内であれば安心してお参りが可能です。旧暦行事に合わせての参拝もでき、現代のライフスタイルに合った供養の場として利用されています。

ジュールクニチー(十六日祭)の納骨堂参拝

◇旧暦1月16日に行われるジュールクニチーは「あの世の正月」です。

特に離島地域で盛んに行われてきました。祖先の霊が新しい年を迎えるとされ、一族で墓前に集まって供養します。

地域によってはシーミーを行わず、この日に重点を置く風習もあります。

逆に普段シーミーを行う地域では、ジュールクニチーが喪中でのお参りとして位置付けられることもあります。納骨堂でもこの日に参拝する方が多く、混雑が予想されます。

・ジュールクニチ(十六日)☆離島地域に多いお墓参り行事

シーミー(清明祭)のお参りと納骨堂

◇シーミー(清明祭)は清明の節気(4月頃)に行われます。

シーミー(清明祭)は、一族が墓前に集まり、重箱料理を広げて賑やかに過ごす「お祝い要素を持つお墓参り」です。

ご先祖に感謝を伝えると同時に、親族の交流の場としての意味も大きく、沖縄のお墓文化を象徴する行事です。

納骨堂では飲食を伴う供養はできませんが、法要や読経を通じてシーミー(清明祭)に参拝することは可能です。法要室を備えた施設であれば、一族での供養を整った形で行えます。

また、宗家(ムチスク・本家)の家長が代表して墓参りを行い、その後に自宅で親族が集まって儀式を行うケースも増えています。

【豆知識|大きな門中での墓参り行事】

沖縄最大級の門中墓である幸地腹門中でも、世話役「アタリ」がお墓の世話人として立ち会う間、家長や家族がお参りをしてすぐに帰る風習があります。

その他の一族はムチスクで待機し、家長が帰宅した後に自宅で行事を行う慣習があり、効率的で安全に供養ができる工夫といえます。

・清明祭は、沖縄のお墓参り。迷った時に参考にしたい豆知識

【豆知識|大きな門中での墓参り行事】

沖縄最大級の門中墓である幸地腹門中でも、世話役「アタリ」がお墓の世話人として立ち会う間、家長や家族がお参りをしてすぐに帰る風習があります。

その他の一族はムチスクで待機し、家長が帰宅した後に自宅で行事を行う慣習があり、効率的で安全に供養ができる工夫といえます。

・清明祭は、沖縄のお墓参り。迷った時に参考にしたい豆知識

タナバタ(七夕)の案内とお参り

◇旧暦7月7日のタナバタは、旧盆を迎える前に行われる行事です。

本家や宗家が中心となり、トートーメー(位牌)を祀って墓参し、ご先祖に旧盆の到来を告げます。

また、この日は「ヒーナシタナバタ(日無し七夕)」とも呼ばれ、神様の目が届かない日とされ、お墓や仏壇に関することを行うのに良い日とされています。

華やかさよりも報告やご案内の意味合いが強く、静かな供養の場として位置付けられています。納骨堂でも、この日に参拝して旧盆のご案内をすることができます。

・2025年 沖縄のタナバタ(七夕)とは?旧盆前に行う“ソーローウンケー”の基礎知識

混雑を避ける工夫と法要の予約

◇沖縄では旧暦行事の日に混雑しがちです。

沖縄では旧暦行事を大切にする人が多いため、納骨堂も行事当日は多くの参拝者で混雑しがちです。快適に参拝するためには、日程を前後にずらす工夫や、当日であれば譲り合いの心を持つことが大切です。

初盆(ミーボン)などで読経や法要を希望する場合は、事前に予約をしておくと安心です。

近年は法要室を備えた納骨堂も増えているため、施設管理者に確認して準備すれば、落ち着いて供養を行えます。

・沖縄の初盆は“しない”が基本?本州と異なるミーボンの風習と訪問マナー

納骨堂に行けないときの供養方法

忙しさや体調、距離の問題で納骨堂に足を運べないこともあります。

そんな時でも大切なのは「ご先祖を思う気持ち」を忘れないことです。お参りの形は一つではなく、日常の中でできる供養の工夫があります。

自宅でできるお参りの工夫

仏壇や位牌があれば、そこに花を飾ったりお茶を供えたりして手を合わせましょう。

仏壇がなくても、写真の前で静かに手を合わせるだけで十分です。

季節の行事に合わせてお彼岸やお盆の時期に行えば、納骨堂に行けなくても心を寄せる供養となります。

線香が使えない場合は、静かに合掌して感謝を伝えるだけでもご先祖に届きます。

・六波羅蜜を日常で実践。お墓参りできなくてもできるお彼岸供養

読経や写経、善行を通じた供養

◇自宅でお経を唱えたり、写経に取り組むことも立派な供養です。

また、仏教では人に親切にすることや社会に貢献することも供養とされています。募金やボランティア活動、日常の中での小さな思いやりの行為も、ご先祖に捧げる善行としての供養になります。

納骨堂に行けなくても、日々の行いを通じて先祖への感謝を表すことができるのです。

まとめ|納骨堂のお参りで大切なのは「心を込めること」

納骨堂でのお参りは、施設ごとにルールや特徴がありますが、最も大切なのはご先祖を思う心です。

彼岸やお盆などの節目に参拝することで感謝を伝えられるのはもちろん、日常の中で静かに手を合わせたり、小さな善行を積むことも供養につながります。

納骨堂は天候や立地に左右されず安心してお参りできる現代的な供養の場です。形式にとらわれすぎず、心を込めて祈ることこそが、何よりの供養となるでしょう。

・沖縄のお墓参りマナー|時間・服装・霊園ルールと本州との違い

- カテゴリー:

- タグ:

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

沖縄の旧正月、お飾りはいつ片付ける?節目となる3つの日

沖縄の旧正月、お飾りはいつ片付ける?節目となる3つの日 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

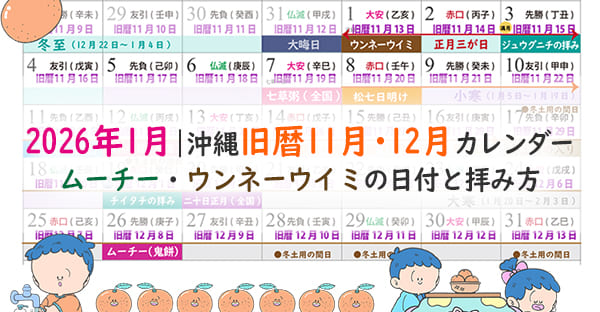

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール 2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ)

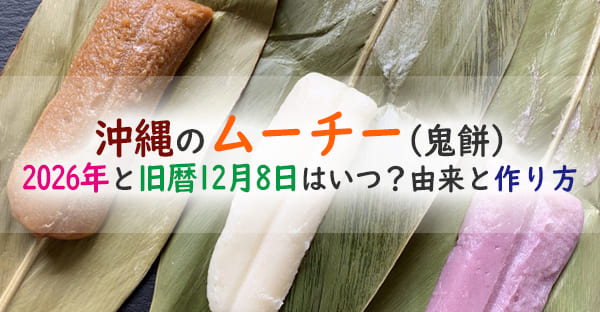

2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ) 【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説 お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 沖縄・首里十二支巡り|四寺を巡る開運参拝と琉球王国の寺参り「テラマーイ」

沖縄・首里十二支巡り|四寺を巡る開運参拝と琉球王国の寺参り「テラマーイ」 【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介!

【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介! 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 法事のお香典を準備。お札の向きや表書き5つのマナー

法事のお香典を準備。お札の向きや表書き5つのマナー

カテゴリ